材料 民族主义作为一种意识形态,影响着整个民族人民的价值取向和行动方向。德意志民族主义在德国不同的历史时期经历了巨大的变化,对德国发展也产生了深远影响。中世纪以来,德国一直处于封建割据、四分五裂的状态,当时大多数德国民众不觉得自己是德国人,而是普鲁士人、巴伐利亚人、法兰克福人等,也对本民族的语言、文字和文化没有尊重和认同感,在他们的心目中不存在德意志民族观念,他们意识不到德意志。直到17世纪末18世纪初,随着启蒙运动的发展,人们的民族意识开始逐渐苏醒。德国知识分子也在法国大革命的政治“启蒙”下,开始关心政治,并有了政治觉悟,于是,德国文化民族主义诞生了。19世纪,拿破仑帝国的扩张使德意志民族的地位降到了历史最低点。德国的文化民族主义在全德人民高涨的要求民族团结、反对外来侵略、实现民族独立和自由的情感中上升为政治民族主义,德意志近代资产阶级民族主义理论体系最终形成。德国统一后,灿烂辉煌的物质繁荣和普鲁士流传下来的军国主义传统使德意志民族优越感不断膨胀,威廉二世推行“世界政策”并加紧扩军备战。最终,之前反对民族分裂、渴望祖国统一、追求民族独立和解放的理性意识,开始一步步向极端民族主义发展。

——摘编自葛丽《德意志民族主义形成和发展变化研究》

(1)根据材料,概括德国民族主义的发展过程。

(2)根据材料并结合所学知识,评析民族主义对德国历史发展的影响。

材料一 全面抗战开始后,国民政府教育部决定,北大、清华、南开三校南迁,在长沙合组临时大学。之后,因长沙连遭日机轰炸,学校又西迁昆明。1938年4月学校改称“国立西南联合大学”,简称“西南联大”。西南联大仅存在了8年11个月,但它“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,保存了重要科研力量,培养了一批卓有成就的人才,因而在中国高等教育历史上是一颗璀璨夺目的明珠,在国内外教育界都赢得了很高的声誉。国外有学者赞扬说:“西南联大的历史将为举世学术界追忆与推崇……联大的传统,已成为中国,乃至世界可继承的一宗遗产。”

——摘编自丁则民《回忆我国一流学府一国立西南联合大学》

材料二 100年来,云南大学秉承“会泽百家、至公天下”的办学精神,扎根祖国西南边疆民族地区,培养了大批优秀人才,为促进民族团结进步、服务区域经济社会发展作出了积极贡献。

在强国建设、民族复兴的新征程上,希望云南大学以新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针,全面提升办学水平,为党育人、为国育才,推动铸牢中华民族共同体意识,为建设教育强国作出新的更大贡献。

——据习近平《致云南大学建校100周年的贺信》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西南联大办学的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括以云南大学为代表的边疆高校的历史性贡献。综合上述材料,谈谈你对高校办学使命的理解。

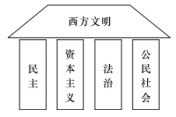

材料 某西方学者指出,“民主”"资本主义""法治”和“公民社会”犹如四个长条黑匣子,是构建西方文明所需的四大支柱。在这些代表政治、经济、法律、社会的黑匣子内部,有着高度复杂且互相关联的制度在发挥着作用。正是因为这些制度优势,使得公元1500年后西方社会在世界上独领风骚。然而,1900年后这些制度的衰退令人扼腕,使西方世界像明清时期的中国那样,正在走向沉沦。有人据此绘制近代以来西方文明结构图(见下图)。

——摘编自[英]尼尔·弗格森《西方的衰落》

结合图示并运用世界历史,对该学者的观点进行探讨。(说明:围绕一个观点进行肯定、否定或提出修改意见,并阐述理由。要求:观点明确,史论结合,逻辑严谨)

材料一 在海防问题上,郑观应认为“枪炮器械宜精也,不精则彼利我钝;轮船、火车、电报宜兴也,不兴则彼速而我迟”。“徒以分省设防画疆而守,遇有事变拨调他省师舰以为接济,而号令不齐,医械不一。平日既无统属之分,临进难收臂指之效”。他还认为中国建立的海军的目的在于“卫商民,收防海之实用”,“张国威,护华商”。而发展工商业又为建立海防提供了物质保证,他说:“非富不能图强,非强不能保富,富与强实相维系也”。

——摘编自刘中民《中国近代海防思想史论》

材料二 新中国成立后,我国海军防御范围逐渐从近岸领域转移到利益攸关的近海领域。新时期,我国统一“近海”概念为“我国的黄海、东海、南海、南沙群岛及台湾、冲绳岛链内外海域,以及太平洋北部的海域”。随着对外贸易在国民经济中的比例越来越重,海上航运对中国经济有着非同以往的战略意义,赴远海为中国商船护航的能力以及在大洋上保护国家利益的能力成为我国海军发展的迫切需求。党的十八大以来,强军伟业加速推进。短短10年间,人民海军主战舰艇数量,从十位数向百位数递增,我国海军多次执行亚丁湾护航、赴远海编队训练、对外友好访问等任务,人民海军已从“黄水”走向“蓝水”,从“浅蓝”走向“深蓝”。2022年6月17日,我国第三艘航母福建舰下水命名,这是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航母,采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨。

——摘编自周于兰《新中国成立以来中国海军战略转型研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括郑观应的海防主张并简析形成背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新中国海军发展不同于晚清之处。

(3)根据材料并结合所学知识,概括影响中国海军实力的主要因素。

材料一在革命根据地,中国共产党将红色音乐紧密联系革命战争,走向群众,推进马克思主义大众化传播,创作了《八一起义》《秋收暴动歌》《红军纪律歌》(后来的《三大纪律八项注意》)等作品。由于根据地众多条件的限制,苏区的红色音乐大都以现有的并且在根据地流行甚广的民间传统音乐或国外音乐的歌调为基础,配上全新的革命歌词。

1937—1942年的五年间,大批优秀的革命知识分子和音乐工作者涌向抗日民主根据地,红色音乐创作趋于成熟,出现了《黄河大合唱》《解放区的天》《东方红》《白毛女》等作品,代表了中华民族主流价值观,体现了以人民群众为中心,坚持文艺为抗战服务、为政治服务的基本方略。

——摘编自梅世昌《红色音乐与马克思主义大众化研究》

材料二1949—1956年的《歌唱祖国》以刚柔并济、抑扬顿挫的旋律表现了新中国成立之初中国人民昂扬的精神风貌和自豪感。1964年9月芭蕾舞剧《红色娘子军》以铿锵有力的进行曲式风格,塑造和展现了“红色娘子军战士的英雄气概和勇敢坚强的性格”。1964年10月开始公演的音乐舞蹈史诗《东方红》,以党史为线索,描绘出中国革命的三大法宝、工农武装割据思想、毛泽东思想活的灵魂、人民军队的战略战术等中国化的马克思主义理论。1969年,殷承宗等人改编并重新创作的钢琴协奏曲《黄河》,被美国费城交响乐团制作成唱片,在国际上广为发行。

——摘编自张家欣《音乐舞蹈史诗<东方红>与马克思主义大众化研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,比较红色音乐在两个根据地时期的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪五六十年代中国红色音乐传播的意义。

材料一 我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式,按奴隶主贵族的尊卑等级封予一定的土地和奴隶(或奴仆),以在该领地上的剥削收入供其支配享用。战国时期产生了封建官吏俸禄制度,当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟),其标准和计量单位也不统一,秦朝开始才有了统一的俸禄制度。与秦汉相似,隋唐时期官吏也分品级,唐代百官除正常的俸禄外,还可按月领取俸料,所谓俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类。

——摘编自柏铮主编《中国古代官制》

材料二 明代官俸制度的最终确定是在洪武二十五年,“令公、侯、伯皆给禄米,论功定数,责成他们各归旧赐田于官”,把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸。官俸折钞始创于明太祖,全面施行则从明成祖开始。与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语。明末清初思想家顾炎武在总结明亡时深情地说道:“今日贪取之风,所以固胶于人心而不可去者,以俸给之薄而无以赡其家也。”

——摘编自张兆凯、陈长泉《论明代俸禄制度演变的原因及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代官俸制度产生的原因,并概括战国时期到隋唐时期官俸制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代官俸制度与以往相比出现的新变化,并分析其影响。

材料一 社会流动无疑包括纵向流动和横向流动两部分。明朝人江盈科对纵向流动总结了一条变化规律,其向上的流动规律:贫穷之家→温饱之家→文墨之家→瞽缨之家→富贵之家;其向下的流动规律:富贵之家→歌舞之家→鬻贷之家→贫穷之家……明代社会的横向流动,首先体现在人口的分化和等级制度的解体上。自明代中期以后,农村人口开始分化……传统“四民”中的农,由于“不乐其生”的原因,开始寻求两条新的出路:富者趋末经商,贫者货产僦(租赁)庸。其次,人口的横向流动,广泛的移民层的存在,则是明代社会横向流动的另一标志。

——摘编自陈宝良《明代社会转型与文化变迁》

材料二 18世纪中后期是中国人口增长较快的历史时期。18世纪末19世纪初,山东、河北人流向东北,河北、山西、山东人流向内蒙古南部,陕西人流向大西北,湖广人流向四川。流动人口的职业,资料显示,占据第一位的是佣工,第二位是自家耕作的农民,第三位是小商贩,第四位是手艺人,此外还有挑夫、教书先生、奴婢、流丐、僧侣,以及配遣犯,多系下层社会人士。

——摘编自冯尔康(18世纪末19世纪初中国的流动人口》等

材料三 1984年,国务院发布“关于农民进入集镇落户问题的通知”,城镇在对农民封闭20多年后,终于使他们向城市迁移、就业成为可能……20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模在全国居首位。90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角等地区成为流入人口集中的都市圈。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势)

(1)根据材料一、二、三并结合所学知识,概括明清时期和改革开放以来中国社会流动的原因。

(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,围绕“社会流动与国家发展”自拟论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)。

民族观与历史观、国家观、文化观息息相关,树立正确的民族观,对国家发展、民族复兴具有十分重要的意义。

材料一 美国建国初期,为了整合社会、巩固新生政权,盎格鲁-撒克逊新教徒白人文化成为民族同质化的建构基础。19世纪中期以后,随着西进运动步伐的加快,东南亚百万移民冲击了美国的白人文化,美国的熔炉(民族同化)政策应运而生。随着工业化的推进,维护移民的权利也成为美国吸引和稳定外来移民、发展经济的一项重要政策,主张不同价值观的共存、把少数族裔的生活方式看成是合法的多元文化主义也由此产生。现今美国的印第安人虽有保留地制度,但其自治权仍得不到有效保障,贫困率也是全国平均水平的两倍。美国主流社会对印第安文化的压制和同化思想根深蒂固,少数族裔在经济上不能同工同酬,政治上待遇不平等,在工作、移民、教育及居住等方面的歧视比比皆是。虽然美国在一定程度上进行了“族群归类”和“种族识别”,但是宪法不承认民族的群体权利,仍是以公民权代之。

——摘编自雷振扬,裴圣愚《如何看待美国等西方国家的民族政策和民族关系》

材料二 中国共产党坚持马克思主义基本原理结合中国国情,逐渐探索出具有中国特色解决民族问题的道路。新中国建立后,相当一部分少数民族还处于奴隶社会甚至原始社会时期,党的民族政策迅速改善了少数民族地区经济社会形势和群众的生活。1954年颁布的《中华人民共和国宪法》中规定:中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。国家保障各少数民族的合法的权利和利益。各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。1978年中组部专门发文要求尽快配备少数民族干部担任民族自治机关一把手。党的十八大以来,习近平总书记多次强调中华民族多元一体是先人留给我们的丰厚遗产,并提出“全面建成小康社会一个民族不能少”,“实现中华民族伟大复兴,一个民族也不能少”。

——摘编自左岫仙《新中国民族政策优势的理论与实践基础-以民族平等为视角》

请回答

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较中美两国民族政策的差异及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国民族政策的意义。

材料 近代对希腊史的兴趣始自14世纪的意大利,大量古典著作的翻译与出版,为古史研究的产生与繁荣创造了条件。18世纪,哲学家维科讨论了荷马史诗的相关问题,反对把荷马时代的希腊理想化,强调其野蛮程度。19世纪上半期,德国史家博克提议编纂了希腊铭文集,普鲁士科学院给予积极支持,并拨出了专项经费。19世纪末,欧洲古史研究的权威人物爱德华·迈耶认为,古希腊经历了它的古代、中世纪和近代,同样有工业革命、无产阶级,这些看法经其他学者发展,成为现代西方的重要学派-古史现代化派。20世纪上半期,古希腊史研究中古史现代化大行其道,同时还深受种族主义影响。20世纪下半期,新的史学方法和观点逐步建立,古希腊史研究进入繁荣时期。

——摘编自黄洋、晏绍祥《希腊史研究入门》

结合材料与所学世界史的相关知识,围绕“历史书写与时代潮流”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,简述需有史实依据)

材料一 我国传统社会是一种“孝治”社会,“养老”在古代的礼制中有着相当重要的地位。孔子称:“夫孝,始于事亲。”唐朝政府严格要求子孙与祖父母、父母同居共处,家庭中的所有财产均归家长专之,唐高祖下诏“诸祖父母、父母在,而子孙别籍异财者,徒三年”。宋朝时,人们强调“天下无不是的父母,父有不慈而子不可以不孝”,一切以父母的喜怒哀乐为行事标准。《清律例》还规定“父母控子,即照所控办理,不必审讯”。家庭养老所追求的不只是养老行为对老年人生活的实际利益,更是养老行为中蕴含的所谓“理”。“孝德”是选拔官吏的重要参照,统治阶层对于“尊老养老”的态度在某种程度上被视为统治合法性的依据。

——摘编自姚远《中国家庭养老研究》

材料二 在西欧的文化中,也强调子女要孝救父母,但西欧的家庭内的亲情关系比较淡漠,养老并不是家庭的责任。松散的家庭模式和疏远的亲子关系使老人得不到物资上的供应和精神上的安慰。17世纪,学者雷利写道:“除了牢牢抓住财产,不交给他们(子女)之外,我们别无选择。”当时老人大多以签订养老协议的形式,在将财产让渡给继承人的同时,确保继承人承担赡养的义务。协议在老人的吃、住、穿、用等几大方面做了十分具体而严格的规定。老人可以选择与无亲族关系的人,甚至社会机构签署协议,不过当时大多数养老协议仍是在父母与子女或其他亲族成员之间签订。老人获得什么样的养老条件,基本上取决于自己所掌握财产的多少。

——摘编自刘勇《中西方养老文化的初步比较研究》

(1)根据材料一、二,指出古代中国和近代西欧养老观念的异同。

(2)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国养老观念形成的原因及对当今中国的影响