| A.外交决策呈现出下移趋势 | B.中国外交走向近代化 |

| C.战争推动了中国社会转型 | D.汉族官僚掌握了政权 |

材料一 唐朝是中国历史上最强盛、最开放的时期。在对外交往中,唐朝政府表现得极为大度。唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”正是这种远见卓识,开创唐朝“四海咸服,万国来朝”的昌盛局面。据唐朝政书记载,从唐初到玄宗开元年间,与大唐建立过外交关系的“四蕃之国”有近四百个,因“自相诛绝及有罪见灭者”三百余国,至开元年间尚存七十国。诗人王维对唐朝这一繁荣景象曾有诗言:“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”。

——摘编自谢志东《拨云见日:你所不知道的唐朝与唐人》

材料二 晚清直至民国,中国的外交活动明显地呈现出五大特征,即:在对外态度上,既蔑视西方列强又深深恐惧之;在对外交涉的过程中,大多未能摆脱始争终让的结局;在对外交涉时,很难摆脱内外双重困境外部强敌入侵与内部不同政治派别相互倾轧;在外交活动情感上,在饱含屈辱的同时,也始终保持着不屈不挠的抗争精神;在外交进程的演进上,既被动因应,又在一定程度上借鉴西方先进的外交策略等而渐次成熟。中国近代外交的上述五个主要特征与中国近代社会的政治、经济、文化密切相关。

——摘编自李胜臣《中国近代外交的特征及成因探析》

材料三 从党的十八大到十九大,乃至到2050年,甚至更长的时间里,中国的外交有了一个最重要的标志,那就是中国特色大国外交。简单来说,中国特色大国外交的目标,就是要推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,推动构建人类命运共同体。目前,我国外交已经形成了一个全方位、多层次、立体化,整体推进的战略布局。具体来说,在此外交布局之下,我们主要是从周边和全球两个层面来推进外交实践。

——摘编自高祖贵《新时代中国特色大国外交阔步前行》

(1)据材料一并结合所学知识,指出唐朝呈现“四海咸服,万国来朝”昌盛局面的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,理解并指出“中国近代外交的上述五个主要特征与中国近代社会的政治、经济、文化密切相关”的政治上的表现。

(3)据材料三并结合所学知识,概述中国特色大国外交在“周边和全球”两个层面的外交实践。

| A.意图集中外交权力 | B.在刻意干预地方行政 |

| C.扭转了中央政权的困境 | D.意识到弱国外交的危害 |

| A.没有接受西方政治思想 | B.外交观念逐步近代化 |

| C.未尽到外交家应尽之责 | D.由保卫主权转向了卖国 |

材料一:19世纪中叶之前,由于清政府的闭关锁国政策,外国人是不允许进入中国内地进行旅游考察等活动的。《天津条约》之后,内地游历才逐步向外国人开放,并逐渐形成了游历护照管理制度。

据史料记载,江苏的镇江关宣统二年一年盖印签发的外国人游历护照有208张;内陆的九江关光绪三十三年一年签发了66张,而陕西洋务局在长达六年的时间里并未发过游历过境洋人护照。

——摘编自徐佳峰《浅析晚清外国人游历护照制度》

(1)根据材料一,概括晚清开放外国人进入内地游历的特点;结合所学知识,分析晚清游历护照管理制度起到怎样的积极作用。

材料二:中国公民因私普通护照主要版本变化情况统计表

| 时间 | 备注 |

| 20世纪50— 60年代 | 共有50版、51版、53版、55版四个版本,护照中的外文先后有法文、英文、俄文标识。基于当时的政治与经济形势,多前往以苏联为首的东欧国家,去欧美国家探亲、留学生和定居者都很少,护照签发量不大。 |

| 20世纪70年代 | 去掉护照中的俄文标识,外文为英文、法文两种文字。71版印章有“革命委员会”字样。这一时段出国条件更为严苛,因私护照几乎为零,护照制度基本处于停滞阶段。75版护照印有“本护照前往下列国家和地区有效”字样。 |

| 20世纪80年代 | 80版印有“本护照前往世界各国有效”;1980年国务院批准《中华人民共和国护照签证条例》,才有了专门的法律规定护照的颁发管理。82版护照在签发的十年间里,签发数额达236.6万本,超过了前面所有版本的签发总和,护照签发数量猛增,新中国迎来了公民因私出国的第一个高潮。 |

(2)根据材料二,概括50年代中国护照签发具有什么样的特点?结合所学知识,分析造成这样特点的原因。

(3)根据材料二,分析80年与70年代相比,中国护照签发有什么样的新变化?结合所学知识,说明造成“新中国迎来了公民因私出国的第一个高潮”的原因。

材料一 文化符号一:青铜器鼎最初作为食物器皿,逐渐演化为重要的祭祀礼器,直到成为家国宝器。西周时期的用鼎制度规定:天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,士三。春秋战国时期,风气大开,思想活跃,鼎的纹饰更加简练舒朗,神兽形象纷纷登场,宴饮、征战等纹饰明显增多。

——据CCTV-10《百家讲坛》

材料二 文化符号二:瓷器到了宋代,瓷器逐渐成为中国对外输出的大宗货物,宋人记载:“舶船深阔各数十丈,商人分占贮货.货多瓷器,大小相套,无小隙也。”特别是广州、明州、杭州等地设立市舶司管理对外贸易,大批瓷器从这些港口启运,源源不断地销往亚洲、非洲各地,其中尤以日本、菲律宾、马来西亚居多,销往埃及和伊朗的数量也很可观。

——摘编自万明《海上丝绸之路与中西文化交流》

材料三 文化符号三:丝绸海上丝绸之路把丝绸远销海外,古代南亚、东南亚各地人民都喜欢穿中国丝绸制成的筒裙,在中国文献中,东南亚人民“以帛缠首”的记载比比皆是。日本出现了仿制“唐绫”(中国丝绸)而发展起来的“博多织”纺织法。海上丝绸之路远远不只是向外传布丝绸,还把中国古代的发明创造,如指南针、火药、造纸术、活字印刷术、瓷器、医学、中草药等传布到世界各地。

——摘编自陈炎《海上丝绸之路与中外文化交流》

(1)材料一反映了哪些重大史实?试举一例。鼎在我国历史上有何象征意义?

(2)据材料二指出瓷器在宋代对外贸易中的地位。结合所学知识,简析宋代对外贸易繁荣的原因。

(3)据材料三,中国丝绸外传产生了什么影响?

材料一1919年1月27日,顾维钧指出:“三千六百万之山东人民,有史以来为中国民族,用中国语言,信奉中国宗教”;“胶州为中国北部之门户,亦为沿岸直达国都之最捷径路”,在国防.上具有重要地位;“以文化言之,山东为孔孟降生,中国文化发祥之圣地”;“以经济言之,人口既已稠密,竞存已属不易”,“不容他国之侵入殖民”。

——石源华《顾维钧:雄辩于巴黎和会上》,

材料二我们尊重各国人民的选择和维护他们自己的生活方式和国家制度不受外来干涉的权利,同时,我们也要求其他国家用同样的态度对待我们。只要世界各国都遵守这些原则……我们认为,在不同的社会制度下的世界各国是可以和平共处的。

——周恩来《在日内瓦会议上的发言》

请回答:

(1)据材料一,请问顾维钧在巴黎和会上提出“正义要求”的内容是什么?对此,列强的态度怎样?中国国内对其又是如何回应的?

(2)据材料二概括周恩来在日内瓦会议上发言所体现的外交思想。结合所学,指出这次会议取得了什么积极成果?在新中国外交史上有何重大意义?

(3)上述材料体现出两位外交家的共同愿望是什么?影响近现代中国两次外交活动不同结局的因素有哪些?

材料一 从《南京条约》签订开始……晚清国人也对西方的领事制度有了新接触,逐渐萌生了国际法上向国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从(南京条约)看晚清时期国际法在中国的运用》

(1)根据材料一归纳清政府外交向近代外交转变的表现,并分析原因。

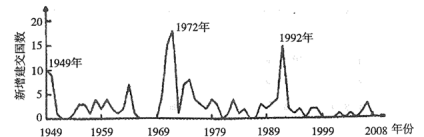

材料二 1949—2008年中国与外国建交状况曲线图

(2)从1949年、1972年和1992年三次建交的高峰中任选两次,分析促成建交高峰的国内外因素。

| A.不了解国际关系基本准则 | B.主动充当外国利益的代理人 |

| C.具有崇洋媚外的洋奴心理 | D.具有很强的责任心和担当精神 |