| A.反映出“华夷之辩”观点的淡化 | B.体现了近代民族国家意识的增强 |

| C.折射了清朝的宗藩体系走向瓦解 | D.废除了西方列强在华治外法权 |

材料一 1869年,中美《浦安臣条约》规定:中国人欲入美国大小官学学习,需照所有最优国之人民一体优待。在容因等人的促推下,清政府开始举办幼童留美计划。1872一1875年,120名学生赴美留学,由清政府承担费用,设“幼童出洋肆业局”进行管理。学生在学习数学、天文、生物、化学、机械、采矿和土木工程等的同时,由随行出国的汉文教习“课以中国文义,俾识立身大节”。80年代,美国掀起排华浪潮,加之清廷惧怕学生“西化”,留美幼童被迫中断学业、提前撤回,仅两人大学毕业。

20世纪初,曾为留美幼童的梁诚担任驻美公使,发现美方损失远小于庚子赔款所得。因此提出退款,并用于开设学堂、兴办教育,得到美国总统与国会的认同。1909年6月,游美学务处成立,负责考选学生,后在此基础上建立清华学堂。1909-1929年,庚款留美学生共计1289人,学习美国的文化、教育、政治、经济、科学与技术等,其中87.3%获得学士以上学位。

——摘编自胡中波《中美关系视野下的中美教育交流研究》

材料二 1927-1949年我国留学美国学生人数统计表

| 年份 | 男 | 女 | 性别未知 | 总数 |

| 1927 | 233 | 50 | 19 | 302 |

| 1931 | 170 | 33 | 24 | 227 |

| 1935 | 147 | 35 | 30 | 212 |

| 1939 | 104 | 48 | 6 | 158 |

| 1943 | 158 | 50 | 10 | 218 |

| 1947 | 780 | 340 | 74 | 1194 |

| 1949 | 672 | 297 | 47 | 1016 |

——据《中国近代教育史资料汇编留学教育》

材料三 新中国成立后,党和国家积极争取留美学生回国。朝鲜战争爆发后,美国宣布在美学习理工科的中国学生和学者一概不准回国,美国政府甚至不惜捏造罪名、监禁钱学森等人。1955年,中美在日内瓦进行大使级谈判,中国以释放美军被俘飞行员为条件,获准钱学森等回国。

——摘编自全国政协文史资料委员会《建国初期留学生归国纪事》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析幼童留美”与"庚款留美”的异同。

(2)根据材料二,概括1927一1949年我国留美教育的特征。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括留美学生归国的历史背景。

| A.与美国邦交关系密切 | B.近代外交人才短缺 |

| C.外交日益与国际接轨 | D.外交的半殖民地化 |

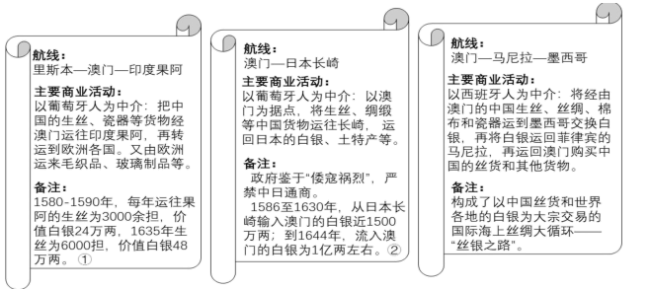

材料一 1529年,广州重开市舶贸易,澳门成为中国朝廷允许外国商船停泊的八大海港之一。16世纪中期以来形成了以澳门为中心的三条国际贸易航线(如表)。

——(①②_人民教育出版社《中外历史纲要》下册2019年12月第1版)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“丝银之路”的特点及其形成原因。材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析“丝银之路”对中国和世界产生的影响。

| A.中央政府面临集权的危机 | B.近代外交出现制度性变化 |

| C.地方官员权力一直在扩大 | D.力图摆脱不平等条约约束 |

| A.清廷对外交往发生制度性变化 | B.清廷逐步接受了近代外交原则 |

| C.清廷摒弃了“天朝上国”观念 | D.中国传统的朝贡外交体制终结 |

| A.构建人类命运共同体的重要性 | B.建立新的国际经济秩序的迫切性 |

| C.推行可持续发展战略的必要性 | D.推进全球治理体系改革的可行性 |

| A.对外交往范围较广 | B.民间交往更趋活跃 |

| C.华夷观念有所松动 | D.政府鼓励对外开放 |

| A.标志着清廷外交开始半殖民地化 |

| B.推动了中国外交领域的近代化 |

| C.反映了中国外交主权的完全丧失 |

| D.使清廷完全成为“洋人的朝廷” |

| A.日本的舆论宣传决定了战争进程 | B.清朝政府战争立场不坚定 |

| C.日本借助西方列强侵害中国权益 | D.清朝政府不谙熟近代外交 |