| 年度 | 商船(艘) | 关税(两) |

| 乾隆15—25年(1750—1760年) | 207 | 4725312 |

| 乾隆25—35年(1760—1770年) | 220 | 1988405 |

| 乾隆35一45年(1770—1780年) | 300 | 5629767 |

| 乾隆45一55年(1780—1790年) | 538 | 9271536 |

| A.闭关锁国政策日渐松弛 | B.清政府的官方贸易兴盛 |

| C.广东对外贸易条件优越 | D.外商对华市场需求增强 |

| A.收回了丧失的国家主权 | B.近代外交意识有所增强 |

| C.主导国家对外开放进程 | D.竭力维护朝贡外交体系 |

材料一 19世纪末开始,美国总统积极利用媒体寻求民众支持,不断扩大自己的权力。麦金莱是美国历史上第一位与记者保持频繁接触的总统,他让秘书每天与记者见面,提前向记者提供总统正式发言稿、声明、咨文等材料,在照顾记者职业需求的同时,确保白宫对信息流的掌控。这些做法逐渐成为总统政治传播的惯例。1913年,威尔逊总统定期召开对所有正式记者开放的总统新闻发布会,此后白宫记者可以通过这个平台合理合法地代表公众直接向总统质询。经过两次世界大战的洗礼,多数西方国家领导人将新闻发布纳入重要的国务活动,成为国家政治议程中不可或缺的常态化机制。20年代随着商业广播发展,广播逐渐被视为一种有力的大众沟通工具。各国领导人也尝试利用照片和电影等媒体帮助自己和政府塑造更加立体的公众形象。

——摘编自翟峥《美国总统政治传播体系的打造及其演变》

材料二 新中国成立后,面对中西意识形态对立及中外舆论博弈等复杂环境,我国领导人新闻发布机制的探索异常艰难,大体可划分为四个阶段。

| 时间 | 新中国的国家领导人新闻发布机制 |

| 短暂关闭 1949—1954年 | 允许极少数苏联及东欧国家记者采访,对西方记者“暂不开放"。 新华社、《人民日报》将国家领导人的重大决策及讲话精神作为重点内容报道 |

| 审慎试探 1954—1977年 | 在外事出访活动中举办记者招待会,邀请西方记者观看《梁祝》等中国影片。 接受国外记者专题采访,利用与国外记者的良好私人关系发布重大新闻。 |

| 内外兼顾 1978—1992年 | 在外事活动中与外国领导人联合举办新闻发布会。 开启党的领导人对内新闻发布机制,创建“两会”闭幕日的总理记者招待会,实行剪辑录播的形式,参与记者须提前递交纸条提问。 |

| 持续常态化 1993—2019年 | 形成出国访问新闻发布“三部曲”:访问目的国主流媒体发表署名文章、举办联合记者招待会、接受主流媒体记者专题采访。 2000年国家主席接受专题采访时“不限时间、不限问题”,引发巨大反响。 国内新闻发布重点完善“总理新闻发布会”品牌,参与记者来源多样化,实行电视现场直播及互联网直播形式。 |

——摘编自吴锋《新中国70年国家领导人新闻发布:机制嬗变、基本经验、完善方略》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简析影响20世纪西方新闻发布机制发展的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国国家领导人新闻发布机制的演变趋势及其意义。

| A.反映维新派对中国利益的重视 | B.符合中国近代外交的发展需要 |

| C.标志着中国对西方公法观念的认同 | D.表明清政府对传统外交体制的抛弃 |

| A.中国对世界地理的认知更先进 | B.西方传教士在华传教遭受阻碍 |

| C.传统的华夏中心观念依然存在 | D.此时中国已经产生了启蒙思想 |

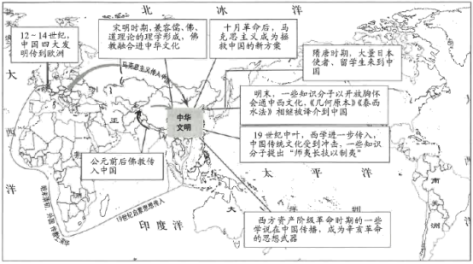

材料

——据齐世荣主编《世界史》等整理

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

| A.西方列强加紧对华资本输出 | B.洋务派的强国梦初步达成 |

| C.清政府拒绝签订《马关条约》 | D.外资企业未取得合法地位 |

材料一 念尔国僻居荒远,间隔重瀛,于天朝体制原未谙悉。是以命大臣等向使臣等详加开导,遣令回国……尔国王或误听尔臣下之言,任从夷商将货船驶至浙江、天津地方,欲求上岸交易,天朝法制森严,各处守土文武恪遵功令,尔国船只到彼……定当立时驱逐出洋,未免尔国夷商徒劳往返,勿谓言之不豫也!

——《清高宗实录》卷1435(1793年乾隆帝答复英国马嘎尔尼使团通商请求的上谕)

材料二 钦差大臣耆英代表清政府签订一系列不平等条约后,于1844年11月奏称:“夷情变幻多端,非出一致,其所以抚靖羁縻之法,亦不得不移步换形。固在格之以诚,尤须驭之以术,……有加以款接方可生其欣感者,并有付之包荒(包容)不必深与计较方能于事有济者。”

——徐中约《中国近代史》

材料三 中国坚持国家关系建立在和平共处五项原则基础上……推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系,中俄新时代全面战略协作伙伴关系深入发展,中欧积极打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系,加强同周边国家睦邻友好关系,深化同非洲、拉美等地区国家的合作。中国已与世界上110个国家和地区组织建立了不同形式的伙伴关系,其中全面战略伙伴关系达到60对,在世界上形成了全方位、多层次和立体化的全球伙伴关系网。

——《新中国外交70年的历史性成就与基本经验》

(1)根据材料一概括清乾隆帝时期对外政策的特点;并结合所学知识分析其形成原因。

(2)由材料二可知,当时清朝部分官员的对外态度是什么;并结合所学知识分析上述对外态度的形成原因。

(3)请根据材料三概括新中国外交发展的特点;依据上述全部材料并结合所学知识谈谈你从中获得了哪些启示。

材料一 公元前139年和公元前119年,张骞两次受汉武帝派遣前往西域,使中国了解到了西域的政治、军事情况和商业信息。此后,汉武帝发动了一系列战争,使亚洲中部恢复了和平。但唐宋丝路相继被吐蕃、蒙古等阻断,"背海立国"的宋代逐渐把重心移向东南。特别是在"国家财富鼎盛之时,军威显赫之日"的15世纪,明成祖为郑和配备了医官、文书、通事、火长等军士和后勤人员,两万余人先后七下西洋,以"厚往薄来"的方式"怀柔远人""和顺万邦",建立了庞大的朝贡系统。这种从"西域"到"西洋"的变化成为一个有意义的历史世界,凸显了海上交往的意义。但这种海上优势,很快被西方国家取代。

——摘自袁行案《中华文明史》

材料二 "因传统商路被阻,西欧人才寻求新航路"的观点至今流行。但当时奥斯受帝国正在燥起,葡萄牙人也尝试探险;葡萄牙人到达印度时,土耳其人尚未控制东地中海的埃及和叙利亚。葡萄牙人在西非的成功掠夺助长了贪欲,他们不愿通过正常商业手段而是通过掠夺获取财富,因此有意避开意大利人和阿拉伯人保持的地中海贸易秩序。"土耳其人阻断商路"之说源于西欧人对"土耳其威胁"的夸大和对穆斯林的敌意,舆论制造者是后来的欧洲殖民者而非早期的殖民者。

——王三义《"土耳其人阻断商路"说与西方的近东殖民》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明初中国对外交往由“陆路”到“海洋”变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳材料二中传统观点与现代观点的差异。你如何理解史学观点的差异?

| A.“独行快,众行远" | B.“君子和而不同” |

| C.“唯有益天下,方可惠本国" | D.“邻里心灵相通,命运与共" |