材料一 民国初年,历史教育的内容和重心逐渐发生变化。以中华书局出版的历史教科书为例,此书陈述专制政体形成的原因及其弊端;对于历朝开国君主的横暴和末代亡国的经过予以渲染,“以警国民之顽固未化者”。晚清时期历史教科书中一般以“人种”来叙述民族。辛亥革命后,李大钊指出只要具有中华民国的国籍,就都属于新中华民族。钟毓龙编的《新制本国史教本》以五族共和为纲,“其(指其他民族)与汉族接触冲突之处,亦一律平视,绝无轩轾”。历史教育成为国民教育的重要组成部分,有历史教科书开宗明义讲述历史与国家的关系,指出“人必能对国家尽义务,为社会尽责任,而后谓之有人格”。

材料二 抗战时期不少历史教材对我国民族强盛和衰落之原因,强盛时在世界文化上所处的地位等,“均不厌求详,期有以唤起民族精神,使知我民族在世界文化上地位之重要”。 此外,教科书对近代帝国主义之侵略,外交政策之失败等,为“最为注意之点”,求振奋民族之精神,洗雪我国之耻辱。九一八事变后,随着民族危机的严重,《殖民地独立运动》,《世界民族解放战争的教训》《世界弱小民族的解放运动》之类的著作出版增多,抗战进入相持阶段后,这类著述显现出重要现实意义。抗战时期对“边疆”论述逐步课程化和专门化。有识之士主张强调边疆各民族与内地自古以来不可分割的联系,中国民族外来说逐渐被摒弃。

——摘编自邓燕《时代主题与近代中国的历史教育》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民国初年的历史教育的特点及其成因。

(2)根据材料二,概括抗战时期我国历史教育的重点内容,并结合所学知识分析其时代价值。

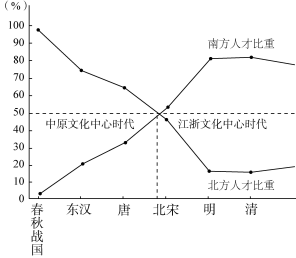

材料一 南北方人才比重示意图

宋代人才部分地区分布变化简表

| 关中区 | (二路) | 江北区 | (十路) | 四川区 | (四路) | 江南区 | (八路) | |

| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |

| 宋初至澶谰之盟 (公元960—1004) | 37 | 35.24 | 330 | 38.9 | 36 | 17.3 | 140 | 6.28 |

| 澧渊之盟至绍兴和议 (公元1004—1140 | 41 | 39.05 | 390 | 46.04 | 81 | 39.13 | 923 | 41.39 |

| 绍兴和议至宋末 (公元1140—1279) | 27 | 25.71 | 127 | 15 | 90 | 43.48 | 1167 | 52.33 |

| 总计 | 105 | 100 | 847 | 100 | 207 | 100 | 2230 | 100 |

——肖化忠《宋代人才的地域分布及其规律》

材料二 以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘攽、刘恕、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

材料三 人才问题历来为政治家和思想家所重视,但衡量人才的标准,不同的时代、不同的历史时期有不同的内涵。在中国古代出现了“论德而定次,是能而授官”“学行兼优”“治天下以人才为本,求材以教导为先导”“欲木之常茂者,必培其根”“半部论语治天下”等观念,体现了不同的价值取向,对中国社会产生了深远的影响。

——摘编自黄启昌《中国古代人才统计中的价值取向》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评述中国古代人才的价值取向。

材料一 我们现在要集合中外的精华,防止一切的流弊,便要采用外国的行政权、立法权、司法权,加入中国的考试权和监察权,连成一个很好的完璧,造成一个五权分立的政府……美国官吏有选举和委任两种,但选举无法避免盲从滥举,任用私人的流弊……美国纠察权归议院掌握,往往擅用此权,挟制行政机关,使他不得不颔首以命,因此常常形成议会专制。

——摘编自《孙中山全集》

材料二 南京国民政府的高等文官考试是对中外旧考试制度的扬弃……《考试法》允许女性参加考试,第二届高等考试有45名女性参考,录取了其中2人。……无论是高等考试、普通考试、特种考试,均有相关于中国国民党党义及总理遗嘱等关于党派内容。……《高等考试典试委员会阅卷规则》规定,每一试卷应经襄试委员初阅,典试委员覆阅,拟定分数加盖私章封送典试委员长。

——摘编自孙冰《1927-1937年南京国民政府时期公务员考录任用机制研究》等

(1)根据材料一,分析孙中山“五权分立”思想形成的原因。

(2)根据材料二,指出南京国民政府时期文官考录任用机制的特点,并结合所学概括这一机制确立的背景。

材料 11世纪,工商业的繁荣和城市的兴起推动了社会对教育的需求,新型学校出现,这些学校与教会的联系削弱,而直接与城市的世俗生活紧密结合。新型的学校有两类,一类是城市或行会的拉丁语学校,另一类是城市或私立的写作和算学学校。这两种学校共同推动了欧洲教育的发展,使人们对科学、医学、法学、哲学和神学进行了广泛的学习。到12世纪,在一些教育普及程度较高的城市中兴起了中世纪的大学。这些大学虽然是精英教育,但是它具有政治和经济上的独立性和司法权,能够控制自身的组织和成员。由于中世纪大学在城市中是一个自成体系的小社会,因此在大学内部也是依靠一些自治性的团体进行运转,教师和学生都分别组成行会来维护自身的利益,同时也对大学的教学和各种事务进行管理。所以虽然宗教思想在中世纪教育中依然占主导地位,但是大学却为新时代文化的出现和知识的飞速增长奠定了基础。

——王挺之《欧洲中世纪的教育》

(1)根据材料,概括欧洲中世纪教育发展的原因和特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析欧洲中世纪教育发展的影响。