材料一

材料二 欧洲人眼中的“科举制”

| 人物 | 看法 |

| 利玛窦(1552—1610年),明万历年间来中国居住达30年。 | “标志着与西方一大差别而值得注意的一大事实是,他们全国都是由知识阶层的人来治理的。井然有序地管理整个国家的责任完全交给他们来管理。” |

| 魁奈(1694—1774年),法国启蒙思想家。 | “中国的先进性在于,中国不存在欧洲社会那种意义的阶级分野,没有世袭贵族,人们的社会地位和身份是可以变动的,一个人的功绩和才能是他可能获得显赫地位的唯一标准。” |

| 伏尔泰(1694—1778年),法国启蒙思想家。 | “人们完全不可能设想一个比这更好的政府,在那里,事无巨细均由相互制约的大衙门审理,而只有通过层层严格考试的人才能进入这些衙门任职。中国的一切都通过这些衙门自我调节。” |

| 休谟(1711—1776年)英国哲学家、经济学家、历史学家。 | “中国是一个幅员广大的帝国,使用同一种语言,同一种法律,同一种方式交流感情”“中国一流人才的出路也极为单一,学而优则仕。除此之外,中国想象不出还有什么更好的出路。在这种情况下,怎能指望中国人会在科学上投入什么精力?” |

——摘编自傅军《西方从中国的科举制中学到了什么?》

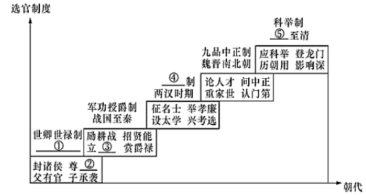

(1)根据所学知识,将材料一图示填写完整。

(2)根据材料二,说明西方人眼中的“科举制”形象。

材料一 清代的官吏等级制度沿用了自汉魏六朝以来的“九品十八级”基本制度,每一品有正(旧读zhěng)、从(旧读zòng)之别,如正一品、从一品。北洋政府的文官分为行政官、外交官、司法官、技术官、警察官5种,有4级9等,有了近代化的初步的模型。从1912年开始,北洋政府制定了各种文官管理的法规,如1913年《文官考试法草案》规定:民国男子年满21岁者,得应文官考试。

材料二 1928年12月,南京国民政府在形式上统一中国。随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》《公务员考绩法》《公务员惩戒法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成和完备。公务员制度包括考选制度和铨叙(旧时一种叙官制度,按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和锉叙(审查考核)。1933年颁布《公务员退休法》,1947年《公务员退休法》提高了公务员退休薪资待遇。1935年《公务员任用法》规定:“曾于中华民国有特殊功勋,或致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实”即可免试任为公务员。重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”,“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——《中华民国史档案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北洋政府时期官员选拔与任用制度的特征,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括南京国民政府文官制度的特点并做简要评价。

| A.得益于学堂选官的扩大 | B.缓解了清朝统治的危机 |

| C.壮大了社会进步的力量 | D.导致了科举制度的废除 |

| A.推动人民体育体制的确立 | B.有利于塑造体育强国的形象 |

| C.强化了体育的政治化倾向 | D.说明教育的人文性有所增强 |

材料 有学者将唐代以来莆田教育发展的原因归纳如下:

| 序号 | 原因 | 陈述 |

| (1) | 唐朝科举制逐步完善;莆田处于相对稳定的和平环境中,经济发展快。 | 唐代莆田官学、私学和书院得到一定程度的发展,科举中进士者38人,列全省第二。唐中叶以后,人口素质提升,与中原先进地区的差距逐步缩小。 |

| (2) | 宋代莆田学堂书院林立,习儒成风,科举昌盛,是福建乃至全国著名的教育中心之一。宋代莆田进士1014人,雄踞福建省进士县的榜首,在全国也名列前茅。 | |

| (3) | 元代莆田在长时期内出现学政不修文、贤才不进用的局面。多数士人选择放弃博取科名而归隐山林。元代莆田进士只有7人,仍列全省第一名。 | |

| (4) | 明朝重视教育;莆田社会与经济稳步发展,特别是明中叶之后,兴化商帮的形成标志着莆仙地区商品经济进入一个新阶段。 | 明代莆田再度取得辉煌成就,教育体系得到恢复和发展,科举重现宋代荣光,进士534人,有“海滨邹鲁”“文献名邦"的称誉。 |

参照(1)(4),结合所学知识完成(2)(3)的原因。

材料一 洪武八年(1375年)正月,明太祖认为京师及府、州、县皆有学,而乡社之民未睹教化,所以诏谕全国,命有司仿古家塾、党痒(学校)之制,更立社学(学堂由乡社自行筹建),延师儒以教民间子弟,兼读《御制大诰》及本朝律令。正统元年(1436年),明英宗命各处提学官及司、府、州、县官严督社学,不许废弛,其俊秀向学者,许补儒学生员。成化元年(1465年),明宪宗令民间子弟愿入社学者听,其贫乏不愿者勿强。

——摘编自曹大为等主编《中国大通史》

材料二 19世纪末,在维新派创办的《时务报》《湘报》等报上,有不少提倡教育救国的文章。甚至一些趋新的封建官僚,如张之洞、陈宝箴等人,也在呼吁改革科举制度和兴办新式教育。20世纪初,不仅改良派、立宪派继续鼓吹,而且一些革命派也在积极呼吁。1901年,中国最早的教育专业杂志《教育世界》开宗明义地宣称:“无人才不成世界,无教育不得人才。”此类言论,在当时各种报刊上比比皆是,由此而使教育救国思潮得以勃发奔涌。

——摘编自张海鹏《中国近代通史》

材料三 邓小平复出主管科教事业后,以宽广的世界眼光注视着新科技革命的进展,指出现代科学技术正在经历着一场伟大的革命,现代社会生产力的巨大发展最主要的是靠科学的力量、技术的力量。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代前期发展社学教育的措施与目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清末教育救国思潮兴起的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明邓小平复出主管科教事业的意义。

| 地域 | 有中央任职经历的士人 | 有家族仕宦传统的士人(三代以上) |

| 长安 | 95% | 72% |

| 洛阳 | 85% | 82% |

| 长江下游 | 50% | 13% |

| A.北方文化水平高于南方 | B.寒门弟子不受政府重视 |

| C.世家大族依旧把控朝政 | D.政治资源影响权力获取 |

中国近现代留学简表

| 时间 | 主要留学地点及人数 | 留学方式 | 代表人物 |

| 1872年 | 美国,约120人 | 官费留学 | 俗天佑,唐绍仪(民国第一任内阁总理),严复 |

| 1898—1905年 | 日本,约8000人 | 官派和自费 | 孙中山鲁迅、周恩来、蔡元培、田汉等 |

| 1909—1937年 | 美国,总计1971人 | “庚款留学” | 竺可桢、侯德榜、钱学森、钱伟长、梁思成、周培源、梅贻琦 |

| 20世纪20年代 | 苏俄,约1390人 | 革命留学 | 刘少奇、王稼祥、张闻天 |

| 1950—1966年 | 苏联和东欧,约万余人 | 政府派遣 | 王永志(航天技术专家)、沈显杰(地质学家)、刘铁生(外交家) |

——摘编自郭霞《留学的世纪回眸》等

结合材料与所学知识,围绕“中国近现代留学”自行拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

材料一 唐代部分武官入仕简表

| 人物介绍 | 入仕途径 |

| 契苾何力,原为铁勒族契苾部可汗。 | 率部归顺唐朝,授左领军卫将军,贞观九年(635年)讨吐谷浑于赦水川,贞观十四年为葱山道副大总管,与讨高昌,平之。 |

| 张万福,以父祖业儒皆不达,不喜为书生,年十七八,转学骑射。 | 从军辽东有功,为将而还。大历三年(768年),为和州刺史,行营防御使。 |

| 薛平,唐朝名将薛仁贵曾孙,其父薛嵩曾官拜相卫洛邢等州节度使,封高平郡王。 | 少以门荫为磁州刺史。王师讨蔡,数战有功。进检校司徒,更封韩召拜太子太保。 |

——摘编自《旧唐书》《新唐书》

材料二 从留学生当中遴选官吏是清末“新政”的重要举措。1901年上谕称:留学生“如果学成得有优等凭照回华,准照派出洋学生一体考验奖励,均候旨分别赏给进士、举人各项出身,以备任用,而资鼓舞”。1908年奏行《游学毕业生廷试录用章程》,提出“东西国之医科、工科、格致科、农科大学毕业生及各项高等实业学堂毕业者,往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”。1909年,规定对留日归来的学生须加试日文,以资甄别。

——摘编自荆月新《清末留学生选官制度的机制创新及其局限》

(1)根据材料一并结合所学,概括唐代武官入仕的主要途径及其原因。

(2)根据材料二并结合所学,归纳新政期间留学生选官机制特点,并评价该机制。

| A.保证用人制度的公平 | B.解决普通官员的升迁 |

| C.避免人才的大量积压 | D.促进政务运行的稳定 |