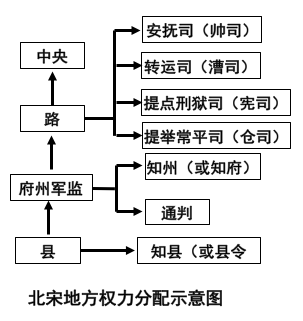

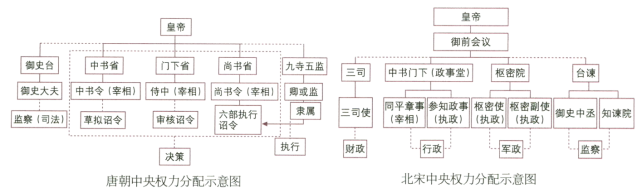

材料一 宋代的中央机构,临摹了唐代的框架,虽有三省,但已名存实亡,取而代之的是“二 府三司”的中央行政中枢体制,即中书门下掌行政事务,军政归枢密院,财政归“三司”, 中枢与枢密院持文武两柄,号“二府”。“二府三司”各有分工、相对独立,惟皇命是从,理论上互不统属。此外还设有台谏系统,“台谏”乃御史台和谏院的合称,谏官事权重大,设立初期可“纠绳天子”,随着台谏系统的不断发展和官制改革,取消了“纠绳天子之权”,台谏转而“规谏宰相违失”。在高度的专制主义中央集权统治下,中央机构难以长期保持这种分权制衡的状态,积贫积弱的局面也随之产生。

——摘编自李艳《宋代中枢机构的构成及其制约机制》

材料二 孟德斯鸠最早提出立法权、司法权、行政权三权分立原则,这一思想原则以权力的“制约和平衡”为核心,三权互相独立而又互相监督,美国的政治分权就是这一思想的成功典范。美国国内政治局势已为接受新型的分权思想做好了准备,加之作为曾经被殖民的美洲人,民众渴望更多的是个人主义和自由主义,因为可以说分权原则在美国的发展是一种必然。在这种分权原则下,立法、行政、司法三机构无权力中心,不存在最高国家权力机构。该原则是一个国家的权力的划分形式,一个国家的权力在谁手中、如何行使,决定一个国家内部的安定团结与发展,决定一个国家整体的发展方向,这种制约与平衡也为更多国家所认同。

——摘编自吕艳《美国政治中分权原则的再分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳宋代中枢权力制衡机制的特点及局限性。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括美国采取三权分立原则的原因,并简要评价这一原则。

材料一 宋代的中央机构,临摹了唐代的框架,虽有三省,但已名存实亡,取而代之的是“二府三司”的中央行政中枢体制,即中书门下掌行政事务,军政归枢密院,财政归“三司”,中枢与枢密院持文武两柄,号“二府”。“二府三司”各有分工、相对独立,惟皇命是从,理论上互不统属。此外还设有台谏系统,“台谏”乃御史台和谏院的合称,谏官事权重大,设立初期可“纠绳天子”,随着台谏系统的不断发展和官制改革,取消了“纠绳天子之权”,台谏转而“规谏宰相违失”。在高度的专制主义中央集权统治下,中央机构难以长期保持这种分权制衡的状态,积贫积弱的局面也随之产生。

——摘编自李艳《宋代中枢机构的构成及其制约机制》

材料二 孟德斯鸠最早提出立法权、司法权、行政权三权分立原则,这一思想原则以权力的“制约和平衡”为核心,三权互相独立而又互相监督,美国的政治分权就是这一思想的成功典范。美国国内政治局势已为接受新型的分权思想做好了准备,加之作为曾经被殖民的美洲人,民众渴望更多的是个人主义和自由主义,因为可以说分权原则在美国的发展是一种必然。在这种分权原则下,立法、行政、司法三机构无权力中心,不存在最高国家权力机构。该原则是一个国家的权力的划分形式,一个国家的权力在谁手中、如何行使,决定一个国家内部的安定团结与发展,决定一个国家整体的发展方向,这种制约与平衡也为更多国家所认同。

——摘编自吕艳《美国政治中分权原则的再分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳宋代中枢权力制衡机制的特点及其局限性。(2)根据材料二并结合所学知识,概括美国采取三权分立原则的原因,并简要评价这一原则。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋代分权和美国中央权力制衡机制的主要不同。

材料一 周平王东迁后,周王室的地位一落千丈,出现了“大臣太重,封君太众,上逼主,下虐民”的局面。秦国对周朝的封建制度进行了深刻的反思后,决定采用郡县制。秦国作为分封最晚的诸侯,地处西北,长期与戎狄杂居,较少受到周朝带有封建性的礼仪制度的影响。秦朝建立后,疆域包括大量少数民族居住的边远土地,这些“化外之地”也必须要由强有力的组织机构来管理,并且要由中央直接控制。所以,采用郡县制是必然的选择。

——摘编自黄栋法等《秦国、秦朝实行郡县制的原因探析》

材料二 元朔二年(前127年),汉武帝令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。元封五年(前106年)汉武帝划分全国为十三州,每州设刺史一人直接代表皇帝监察高官乃至诸侯王。他采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。设置太学,学生学业完毕后,即派往各政府机构任事。中央政府在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

材料三 (宋太祖)把宰相的人数由两人增加到三人,同时设立参知政事,作为宰相的次官,使政务由宰相、参知政事等几个人一起讨论,最后由皇帝亲自裁决。……除此以外,还设立了枢密院掌管军政,其长官叫枢密使,地位与宰相相等。另外,还把财政大权从宰相掌管中分离出来,由专门机构“三司”担任,它的长官叫三司使,地位和宰相不相上下。从某种意义上说,三司使直接听命于皇帝。

——摘编自[日]竺沙雅章《宋太祖与宋太宗》

(1)根据材料一,概括秦朝实行郡县制的原因。

(2)根据材料二,仿照示例指出汉武帝治国举措及其判断依据。

示例:

举措:盐铁官营。

依据:设盐官、铁官,直属中央。

(3)根据材料三,概括宋太祖时期宰相制度的特点,并指出其影响。

材料一 西汉政权建立后,统治者吸取秦亡的教训,大力放宽政策,轻田租促农业。政治上,在中央实行三公九卿制,在地方实行郡国并行的体制,进一步确立了郡县制的主体地位。汉武帝时还创立和实行了中外朝制度和刺史制度。

——摘编自杜庆佘《论国家制度建设与汉代兴衰的关系》

唐太宗全面革除隋朝弊政,实行轻徭薄赋、与民休息的政策,推行均田制,发展完善三省六部制度,后来进一步形成了成熟的政事堂制度。发展科举制度,健全府兵制,强化监察机构。

——摘编自任士英《盛唐气象》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉初和唐初制度建设的共同点。

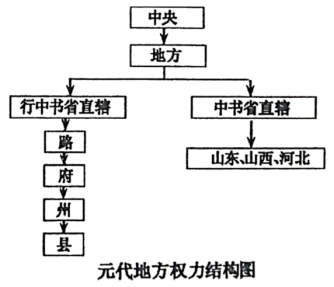

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与北宋相比,元朝地方行政机构发生的主要变化,并指出这种变化的主要影响。

材料一 唐前期,尚书、门下、中书三省构成一个完整的辅助皇权运行的最高政务裁决系统,三省官员在上行和下行政务文书中的签署体现了按照环节分工、分层决策、互相制衡的政务运行机制。中书省是决策机构,凡是皇帝颁行的诏令,都要先经过中书省讨论后拟定。中书省所起草的诏令,在颁行前,必须经过门下省审议,如有不便,门下省可以驳还重议。唐尚书省机构很完备,秦汉以来,三公九卿所掌管的军政事务,大体上都已并入尚书省。在尚书都省总管下,六部尚书分管全国军政大事。

——摘编自白钢《中国政治制度通史》

材料二 在北宋的政务运行机制中,最高政务裁决机制是依托于二府三司体制之上的君主专制,在行政体制上可以称之为中书门下体制,以中书门下为首的政务裁决系统完全脱离了三省而独立运行。制敕文书的起草实行内制和外制分工的机制。文书的传宣、封驳以及上奏文书的通进等都已经成为由专门机构负责的独立环节。在北宋的政务运行机制中,最高政务的裁决、制敕文书的起草、文书的流转与落实到文书体式上的职衔签署等四者之间尽管有交叉却是相对独立、互相分离的。中枢文书行政的前三个层面都是依托于差遣性的职衔。而三省制的框架主要是存在于行令的程序之中,即文书流转和签署的环节,在前两个层面,三省不发挥作用。

——摘编自刘后滨《唐宋间三省在政务运行中角色与地位的演变》

(1)据材料一并结合所学知识,简述唐朝中枢政务运行机制,并分析其作用。

(2)据材料二,概括宋朝中枢政务运行机制的变化。

材料一 在宋以前,宰相仅在皇帝一人之下,统管军、政、财各权。宋太祖时,军政大权归枢密院掌握,财政大权归三司使掌握,宰相只有管理民政的权力。后来,赵普出任宰相,宋太祖为了防止他专权,又设参知政事作为副相,以分宰相的权力。开宝六年(公元973年),参知政事得与宰相于政事堂同议政事,轮班知印职权礼遇接近于宰相。

——摘编自史伸文、胡晓林《中国全史》

材料二 朱元璋废相后,不久便开始设置殿阁大学士。到成祖时,正式形成内阁,内阁最大的权力即为“票拟”,《明会要·职官志》日:“内阁之职同于古之相者,以其主票拟也。”也正是在这一点上,清代学者赵翼认为明内阁首辅“无宰相之名,而有宰相之实”。然而,实际情况并非如此。

——摘编自李建国《略论中国古代中枢机构的演变》

(1)根据材料,指出宋代中枢机构调整的特点,并结合所学知识分析调整的目的。

(2)结合所学知识说明材料二中“实际情况并非如此”的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括古代中国中枢机构的发展演变趋势。

材料一

材料二 中唐以后至北宋前期伴随着旧士族消亡过程的,是新型士人阶层的成长。科举培育出一种意义深远的“文士文化”士人们积极构筑种种非“先赋性”的关系网络联结他们的纽带是多元的家世背景姻戚之间的关联同学、同年、同僚、同乡以至同道之类关系而结成的友谊它渗透于社会生活的各个方面,直接或间接地形成一种不容忽视的社会力量,影响着诸多事物的运行过程以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”“公议”为旗帜,作为凝聚群体的号召、制约君主的力量参与治理国家政事这一群体(士人阶层)的认识及行为,通常倾向于维护中央集权;而其力量的崛起,客观上又构成了对于君主专制的制约因素。

——袁行霈、严文明等主编《中华文明史》第三卷

材料三 总起来可以说,唐宋时期的政治体制,从决策与执行,中央和地方关系,到官员的选拔与任用,考核和黜陟,监察和谏诤等各方面,都形成了一套合理完善的制度,互相协作,互相制约,使之正常运转。当然,这些制度不可能尽善尽美,在运转中会出现各种问题。

——马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一,分析宋代宰相的地位和职权较之唐朝有何变化。

(2)根据材料二,概括唐宋时期新型士人阶层的特点。结合所学,说明这一群体形成的背景。

(3)根据材料二到三,并结合所学,概括你对唐宋政治制度的看法。

材料一 “朕”上古为人们的自称,无贵贱之分。秦灭六国后,定为皇帝自称,他人禁止使用。皇帝的命为“制”,令为“诏”,印称“玺”,一切臣民皆不得使用。因秦始皇名政,下令改正月为端月。

——节选自《中国历史文选参考资料》

制曰:“自今已来,除谥法。朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”

——《史记·秦始皇本纪》

康熙皇帝说:“今天下大小事务,皆朕一人亲理,无可旁贷。若将要务分任于他人,则断可不行。所以无论巨细,朕必躬自断制。”

——摘自《东华录》

材料二 自秦始皇建立君主专制制度后,历代都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

(1)根据材料一,概括出中国古代皇帝制度的主要特点。

(2)根据材料二,概括宰相的主要职责。在君权与相权关系的处理上,汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?

材料一 宋初,宋太祖在反思了前朝的教训后,做出了“与士大夫共治天下”的规定,并将其上升为国策。宋代士大夫们表现出比以往更多的历史责任感,敢于通过多种手段限制皇权。宋真宗曾遣使持手诏来见宰相李沆,欲封刘氏为贵妃。李沆让使者传话:“但道臣沆以为不可!”此事遂罢。元丰年间,吕公著上书宋神宗告诫道:“人君一言一动,史官必书。若身有失德,载之史册,将为万代讥!”士大夫们还严格控制太子或年幼皇帝的学习方向和接触范围。此外,在士大夫的解释与强调下,风雨雷电等自然变化常常迫使皇帝避正殿,减常膳,大赦天下。……宋代士大夫政治中毫无疑问地贯彻着忠君思想,要求皇帝尊重并更多的听从士大夫,从而保持江山社稷的长治久安。

——摘编自程民生《论宋代士大夫政治对皇权的限制》

材料二 1689年,英国议会通过《权利法案》,规定以后国王未经议会同意不能停止任何法律效力未经议会同意不能征收赋税等。但在很长一段时间里,国王仍然是英国政治生活的第一位参与者。1701年,议会通过《王位继承法,进一步强化了对王权的限制。1714年,乔治一世上台后,责任内阁制逐步形成,行政权力慢慢地由国王转到内阁手中。光荣革命后,国王曾通过册封贵族和上院中的支持者以控制上院的立法活动。后来,随着一系列的议会改革和选举改革,立法权逐渐转移到了资产阶级控制的平民院手中。这样,国王逐渐从一个有较大权力的君主,变成了虚位元首,统而不治。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

(1)根据材料一,概括宋代士大夫限制皇权的表现,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料一、二,概括宋代限制皇权与近代英国限制王权在手段及结果方面的不同之处。

材料一 皇帝不可以未经中书门下(三省)和枢密院而将“圣旨”以“指挥”的形式直接下达有关机构,否则,便不符合“国体”。中书门下(三省)和枢密院在接到皇帝批发的“指挥”后,也要参照前后敕令审度可否,然后行下。这样,能够防止内外臣僚通过不正当途径要求皇帝“内降恩泽”,防止“侵紊纪纲”增长侥幸”。中书门下(或中书省)和枢密院“宣奉”皇帝的命令,还要录付门下省审读,藉以驳正二府的失误。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

材料二 有人统计:“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,计三千二百九十一事。”事务的庞杂,使朱元璋感到“密勿论思,不可无人”……于是,同年九月,朱元璋依仿古制,设置了四辅官,但任四辅官的王本等人“皆老儒,起田家,惇朴无他长”,不能胜此重任,相继致仕(退休)。洪武十五年(1382年),朱元璋又依仿宋制,设立殿阁大学士……大学士为皇帝的侍从文臣,兼备咨询,由文官兼任。但终洪武朝所设殿阁之职,对国家事务“鲜所参决”,仅备顾问而已。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)概括材料一,指出宋朝中枢机构的特点。

(2)指出材料二中朱元璋感到“密勿论思,不可无人”的直接原因,并综合上述材料和所学知识,谈谈你对中国古代中枢权力机构有何认识。