材料一:14世纪末明代开国者对贸易、职业活动、地理迁移强加的严格限制,大大减缓了中国境内贸易的发展。但从16世纪中叶到18世纪末,帝国开始了比前次转型幅度更大的第二次商业革命。商业化扩散至地方乡村社会的情况达到前所未有的地步。首次出现大量中国农业家庭将自有之相当比例的农产品售出……跨区城的贸易也开始包括了主食作物,与其他单位价格较低的项目,如棉花、谷物、豆类、植物油等。

-—罗威廉《大清:最后的中华帝国》

材料二:明末清初社会的剧烈动荡,促进了思想界的活跃。思想家黄宗羲严厉抨击君主专制制度,称专制帝王为“天下之大害”。他还反对重农抑商观念,提出“工商皆本”。顾炎武、王夫之也对高度集权的政治制度进行了批判。他们还有一些重要的见解,如顾炎武认为“保天下者,匹夫之贱与有责焉”,后人概括为“天下兴亡,匹夫有责”。

-—人民教育出版社《中外历史纲要(上)》

(1)阅读材料一,结合所学知识,分析中国出现“第二次商业革命”的原因。

(2)阅读材料二,结合所学知识,分析说明明末清初,促进思想界的活跃的背景。

社会生活的因循与躁动

明清时期,在宗法社会貌似坚硬的外壳之下,潜流暗动,社会风尚的变迁,社会伦理的背离倾向,商人地位的提升,文人士大夫遂情达欲的生活旨趣,虽然不足以立即改变总的道德秩序和社会面貌,但却持续不断地腐蚀和动摇着传统社会的基石。中国社会正在冲破传统,跨入近代社会的门槛。

礼教背景下的宗法家族生活

明清时期,宗族仍是民间社会生活的重要组织调节机制。但是,宗法的约束效力逐步涣散,特别是明代中叶以后,由于商品经济的冲击,社会伦理的背离倾向日趋明显。经研究者统计,至少在清代前期,大家庭所占比例已不是很高,最为普遍的家庭还是由父母和子女结合成的三角。明清妇女地位也有了改善的迹象,如在一些士绅家庭中,女子读书作文早已成为一种时尚,在中下层家庭中,妇女再婚是普遍存在的现象。

商人精神与社会风尚

明末清初思想家黄宗羲正式提出了“工商皆本”的观念,商人本身也逐步建立起了道德自尊。传统价值取向的变迁,导致明代中后期社会出现了崇商的趋势。在商品经济发展的背景下,社会消费观念也发生了新的变化,特别是在江南地区,出现了追求奢侈享乐的风尚。在商业繁荣的背景下,以戏曲为代表的通俗文化也得到了高度发展。

文人士大夫的清雅生活

明代中后期,在工商业经济和城市文化发展的背景之下,程朱理学存天理、灭人欲的道德信条愈显苍白无力,社会道德价值体系面临深刻的危机。有悖于正统道学的理欲观念,成为明清文人士大夫张扬个性、满足精神和物质欲望的生活方式的思想基础,也助长了准求声色犬马的享乐之风。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史(第四卷)》

(1)上述材料中明清社会生活的“因循”与“躁动”分别体现在哪些方面?二者之间有何逻辑关系?

(2)分析明清社会生活“因循”与“躁动”并存的原因

材料一:春秋战国时代的士,虽然政治主张不同,但也存在共同的特点。儒家的孔子公然提出“学而优则仕”的口号,培养了大批弟子,如子路、子贡等参政。孟子更称:“如欲平治天下,当今之世舍我其谁也。”墨家以“兼爱”“非攻”等立场鲜明的政治学说与儒家并称显学。至于法家,更是以研讨政治权术、建立政治统治、实行富国强兵为宗旨,在战国时代各国先后兴起的众多变法 活动中,领导的重任多由这一派的士子担任。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

材料二:隋唐以后,东亚汉文化圈并非是中国一个国家所创造的文化,而是东亚国家,特别是东方的朝鲜、日本等国家与中国共同创造的文化。一方面,它是一个文化大融合与借鉴的过程,包括吸收印度和其它西域文化的某些因素,另一方面,东亚各国之间形成了重要的文化互动。“日本模仿盛唐制度,而不取道教;抄袭我国典章,而不用宦官;效法宋明社会礼俗,而不学缠足;殊不 失为明智。”……而华夏文明也从周边各国获得了新鲜血液。总之,在接受华夏汉文化的同时,东亚各国并未失去其文明的个性。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》 (第三卷)

材料三:1840年以来,中国文化迈入从传统走向近现代的转型。这一时段的困境,有诸多方面的原因,其中之一就是当时原有中华文化体系无法提供现成的救国治国方案,以致使我们不得不从外来文化中去寻找。19世纪末,从康有为到孙中山,仁人志士从西方文化体系中寻找救国良方,多方努力,但均未成功;20世纪初,中国共产党人运用同样是来自西方的马克思主义后才使中国最终摆脱百年困境,与此同时,实践也证明了中国文化出路。

——摘编自曾加蒙《中国传统文化概要》

(1)根据材料一指出儒墨法三家思想的共同点,并结合所学概述百家争鸣的社会背景及其对中国后世思想文化的影响。

(2)根据材料二,概括东亚汉文化圈的特点,并用史实说明隋唐以后汉文化圈互动对朝鲜半岛典章制度和学术文化方面的影响

(3)根据材料三,概括指出中华文化向近现代转型时期的特点及其“出路”,并结合所学,从国家发展的角度阐述当代中国弘扬优秀传统文化的必要性。

材料一

——摘编自管汉晖《宋元纸币流通及其在世界货币史上的地位:兼论中西方货币史演变路径的差异》

材料二 清代长期采用制钱与银两并用的双重本位制,银锭由各地自由铸造,名称不同且成色各异。鸦片战争以后,帝国主义的入侵一方面使中国国际贸易不断扩大,刺激了国内新经济因素的发展,另一方面也侵犯了中国的主权,导致白银大量外流。咸丰年间(1851-1861年),为了支付庞大的军费开支,清政府大规模发行纸币,加剧了通货膨胀和币制的混乱,双重本位制逐渐崩溃。1889年,清政府开始进行币制改革,1910年终于初步创立起了近代化的银元制度。

——摘编自胡天琼《清末币制改革述评》

材料三 1948年12月1日中国银行成立并开始统一发行人民币。新中国成立后,进一步明确人民币在发行中必须坚持三条原则:坚持经济发行,反对财政发行;坚持计划发行,反对盲目发行;坚持中央集中统一发行,反对分散发行。在国家一系列统一财经政策的配合下,很短的时间内就结束了国民党时期持续十二年的通货膨胀局面,工农业生产迅速恢复发展,为开展有计划的大规模经济建设奠定了基础。

——摘编自千家驹、郭彦岗《中国货币史纲要》

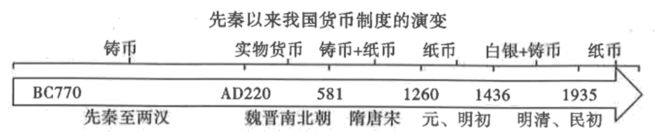

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国货币演变的基本路径,并分析宋元时期纸币盛行的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末币制改革的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,评价我国建国初期的货币政策。

5 . 【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料南宋后期,国势衰微,军费的开支十分庞大,朝廷为了应急,“变法增造金银关子”,以加印纸币的方式掠夺百姓的财富,导致物价飞涨,民生维艰。当时的民众都很期待出现一位中流砥柱式的贤臣,能够稳定住局面。真德秀是最被民众看好的官员,京城因此有民谚曰:“若欲百物贱,直待真直院”,表达了临安百姓对真德秀主政、平抑物价的殷殷期待。不久,真德秀被宋理宗任命为参知政事(副宰相),让他领导改革。然而,真德秀主政以后,却无视外间物价高昂的现实,没有把民生问题作为首要事务,以解民众之急,而是大力尊崇道学,以倡导“正心诚意”为第一要义,认为道学就是解决一切问题的根本。他的这一套虚而不实的理论,民众当然不会买账,大失所望的京城百姓,遂在之前的民谚后面加了两句:“吃了西湖水,打作一锅面”,讽刺真德秀身居高位,却分不清什么是当世的要务,做事不切实际,脑子就像一锅煮烂了的面,混乱不堪。

——摘编自《南宋真德秀改革》

(1)依据材料,概括真德秀改革的背景。

(2)依据材料并结合所学知识,分析真德秀改革被讽为“一锅面”的原因及启示。

材料一 汉民族主义是王夫之思想体系中尤为重要的部分.他认为、忠于割据之主是一人之义;忠于天下之主是一时之义;维护民族利益则是古今通义。若一时之义与古今通义相冲突,应抛弃君臣名分,维护本民族利益。

——摘编自陈仁鹏《论王船山民族主义思想的近代嬗变》

材料二 鸦片战争后,西方文化潮水般地涌入中国,蚕食传统文化的阵地。这种文化侵略行为,使向来有着文化优越感的封建士大夫们尤为反感。曾国藩的《讨粤匪檄》正迎合了士大夫们的心声,他用维护“中国数千年礼仪人伦、诗书典则”的文化民族主义来口诛笔伐,以图匡正秩序尊卑。

——摘编自文瑶、潘新辉《王夫之民族思想对曾国藩的影响》

材料三 中国需要一种包含着巨大内在张力的普世民族主义,它必须既是民族的,以便实现国家的动员与组织,应对险恶的国际环境;又应该是超越民族的、打开世界视野,从世界历史意义来理解中国……于是共产主义成为中国达致普世民族主义的必要精神介质,进一步,抗日战争使得中国共产党的各种努力与民族救亡嵌合在一起。

——摘编自施展《枢纽》

(1)结合所学知识,概括材料一、二、三所反映时代的思想特征及其政治背景。(2)结合所学知识,分别说明材料中“汉民族主义”“文化民族主义”“普世民族主义”的内涵及其意义。

材料 由宋入元的遗民学者胡三省,宋理宗宝祐四年(1256)进士,曾任小官,宋亡避归乡里。三省精于史学,立志为编年体史学巨著《资治通鉴》作注。注释初稿在战乱中遗失,他复购他本《通鉴》重新作注成书。《通鉴》胡注用力精深,内容丰富,大致包括八个方面。第一是音读,即对一些生僻字注出读音。第二是官制,注某官名的职掌、品秩、设立时间等。第三是名物,对一些当时人已不熟悉的古代物品、概念进行解释。第四是地理,注古代地名的建置沿革和名称变化。第五是前后照应,注《通鉴》所载事件、人物的先后联系,诸如某事为此后某事张本,某人某事见此前某卷某年,某字号即此前某卷某人等等。第六是改正错误,指出《通鉴》记事中的一些疏误并进行考订。第七是事件补充解释,对《通鉴》中一些记载过于简略的重要问题补充材料,作进一步说明。第八是对《通鉴》中某些事件、人物的评论。清四库馆臣评为“深得注书之体”,“足为千古注书之法”。而且,胡三省通过注释中有限的评论,抒发了宋元鼎革的亡国之痛。

——摘编自张帆等《辽夏金元史》

(1)根据材料并结合所学知识,简述胡三省为《资治通鉴》作注的背景。(2)根据材料并结合所学知识,评价胡三省的史学贡献。

| A.唐宋诗词中蕴含深厚的家国情怀 |

| B.西北地区是中华文明的发源地 |

| C.唐宋诗人迫切希望收复西北失地 |

| D.秦汉的强盛为历代文人所仰慕 |

材料一 汉代董仲舒提出,“养士之大者,莫大乎太学。太学者,贤士之所关也,教化之本源也。”太学的学习内容以传授儒家经典为主,并要求“一岁皆辄课,能通一艺以上,补文学掌故缺;其高第可以为郎中。”太学的教育主体是博士与博士子弟,是享受国家俸禄的公职人员。太学的建立标志着以儒家经籍为教学内容的官方教育的开始。太学以教师的讲授和学生的自学为主,说经、互相问难、讨论经意义是重要的教学形式。

——根据徐杰舜《汉民族发展史》摘编整理

材料二 欧洲中世纪经济与社会结构的变化引发社会对大批专业人员的需求,同时教会也需要补充神职人员,这种特殊的国家与教会同时发展的社会模式,使得培养训练专业人员的教学机构得以兴起。中世纪大学的基本目的是职业训练。法律、医药、神学和文艺等都需要有能力的和受过学校教育的人。中世纪的每一所大学都是模仿意大利博洛尼亚大学和巴黎大学中的一个建立起来的。其经济收入有三种渠道:第一种依靠学生的收费,第二是依靠教会的圣俸为生,第三是依靠世俗权力机构发给的薪水。中世纪大学进行的是一般教堂学校无法从事的高级教学、研究机构。开设规定的课程,实施正式的考试……中世纪的大学的主要教学形式有讲授、背诵、辩论等。

——根据英国乔姆斯《中世纪欧洲》摘编整理

(1)根据材料一和材料二回答,分别说明中国汉代的太学与中世纪欧洲大学兴起的背景。并对二者简要加以比较。

(2)根据材料二结合所学知识,指出西方大学内在的特点,并分析其影响

材料 秦并一海内,在全境推行郡县制,并在县以下普遍建立起乡里制度。汉承秦制,三国又承汉制,从走马楼吴简揭示的孙吴长沙郡临湘侯国(县级)的治理情况看,乡稳定地作为一级行政单位承担力役征派、赋税交纳、户籍编制等职能。《汉书·百官公卿表》记“乡六千六百二十二”,《东观书》记“(东汉)永兴元年,乡三千六百八十二”,两汉时平均每县辖3—4乡。三国时期,临湘是长沙郡首县,郡仓、监狱等高级别机构皆设于此,潘濬军府也驻扎在附近。当代史家根据出土文物推断孙吴临湘侯国辖12乡,后史家综合利用长沙出土汉吴简牍、六朝石刻等地方档案,以及长沙城考古成果,判断三国孙吴黄武至嘉禾年间临湘侯国共辖平乡、广成乡等11乡更符合历史真相。

——摘编自徐畅《三国孙吴临湘侯国辖乡的数量与名称再探》

(1)根据材料并结合所学知识,概括湘阴侯国行政规划上的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析构成东吴湘阴侯国(县级)行政特点的背景。