| 天宝元年(742年)户数 | 元和年间(806-820年)户数 | 下降幅度(%) | 占全国户数比例(%) | |

| 北方 | 3736652 | 866887 | 76.8 | 36.52 |

| 南方 | 3117624 | 1506548 | 51.68 | 63.48 |

| A.政治局势影户数变化 | B.南方户数呈现增长趋势 |

| C.经济重心完全转到南方 | D.南北方的经济差距拉大 |

材料一 殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。

——《礼记》

务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。……未能事人,焉能事鬼。

——《论语》

董仲舒实现了对先秦诸子的真正综合,建构起了一套新的儒学体系,为西汉封建社会的建设提供了理论基础,并在政治举措上提出了一套具体的改革措施。董仲舒的这些理论和实践活动,适应了时代的要求,顺应了历史的发展趋势,促进了西汉王朝大一统局面的形成和西汉社会生产力的发展。

——摘编自于首奎《两汉哲学新探》

材料二 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——朱熹

南宋思想家叶适认为,理学尤其是程朱之学实际上并不是源于尧、舜、子思之道,而是探求儒经的新意,并参与新政,“救时行道”。且发挥孟子的“新学奇论”,如儒家“内圣外王”之道,“事君之忠,治民之仁”等。以礼法、伦理为核心,再掺之以佛学和老庄之学等诸家学说与思想,以丰富理学内涵。

材料三 清初思想家在许多问题上继续发扬光大了晚明的进步思想,比如王夫之强调天理与人情的协调统一;唐甄继续批判男尊女卑,主张男女平等;陈子龙编《明经世文编》意在提醒士人对国计民生的注意;顾炎武的《天下郡国利病书》等都是这种精神指导下的成果。……这殷实学思潮直接引发了清代中叶的朴学学术,并且间接开启了近代中国学术的科学精神。

——摘编自曹文柱、赵世瑜《中国社会史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明从商到西汉时期中国先民在天人关系上的认知变化,根据材料并结合所学知识,概括董仲舒理论和实践活动的积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析与董仲舒新儒学相比程朱理学有哪些特点。并指出这一思想体系产生哪些积极影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析清初的“实学思潮”出现的背景。综合以上材料并结合所学知识,说明儒家思想能长期居于中国传统文化主流地位的原因。

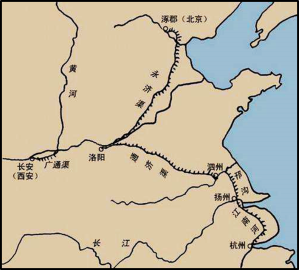

| A.区域间长途贩运贸易兴盛 | B.经济重心南移趋势不断加强 |

| C.海上贸易取代了陆上贸易 | D.政治中心转移影响交通发展 |

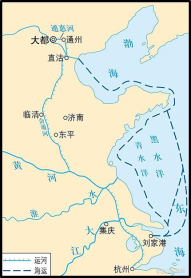

| A.江南优越的自然环境 | B.经济重心的进一步南移 |

| C.先进生产技术的传播 | D.江南农产品商品化趋势明显 |

材料一 历史研究应坚持论从史出,史论结合的原则,“有一分材料,只说一分的话。”

| 制度 | 史料 | 结论 |

西周的分封制 | 周王朝以崭新的政治风格实行统治。周武王将子弟和功臣、先代贵族等分封于各地,使他们成为各领一方的诸侯,《三字经》写道:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。” | 分封制有效增强了周天子的权威,实现了高度集权的垂直管理体系,使周的政治文化有惊人的稳定性和延续性。 |

唐朝三省六部制 | 三省六部制加强了皇权,提高了行政效率,收到了集思广益的效果,加强了中央的统治力量。 | |

清朝的监察制 | 清代都察院听命于皇帝,已经成为集行政监察、司法检察和财政审计等职能为一体的国家最高监察机关。御史在纠举官吏时,可以采取拘捕、审讯甚至先斩后奏等手段。 |

材料二 “历史叙述是对历史的记录和描述,既包括历史事实的传递,也包括叙述主体个人意识的传递。”

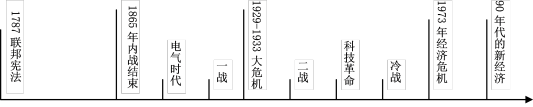

——据:张定河《美国联邦制的基本原则及其历史演变》整理

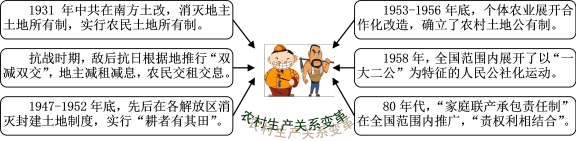

材料三 中共的“三农”政策,是随着对社会主要矛盾认识的变化而不断调整的。

(1)根据材料一所给史学原则,补充表中空缺的史料和结论,并对错误结论加以修正。

(2)美国的联邦制是随着社会发展而变化的。联邦政府与州政府的权力关系呈现出“由平衡到集权化”的演进趋势。参照材料二,结合所学知识叙述这一趋势。

(3)结合所学知识和材料三揭示的历史现象,任选其中三次变革进行解读。

材料一

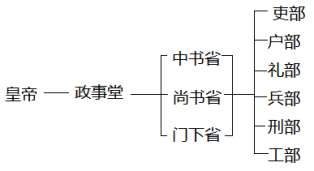

图示一 |  图示二 |  图示三 |

材料二 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,-切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形式,改头换面,添注涂改地在改变。纵说它有变动,却不能说它有建立。”

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 (明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四 (清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关…雍正年间,用兵西北---选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。

——《檐曝杂记》

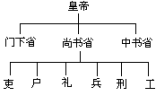

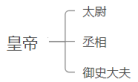

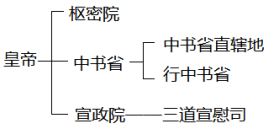

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)结合所学知识,说明材料二中秦朝中央政治制度的“大变动”主要指什么?它具体是怎样构成的?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

(4)综合以上材料,简要概括古代中国中央政治制度的发展趋势。

材料一 明清是中华人口急剧增长的时期。明代人口官方记录最高为6千万,但估算实际应该已达1亿,明末可能已达l亿5千万。明清之际,战乱频仍,人口有所耗减。到清代升平日久,人口又迅猛上升,康熙末年(18世纪20年代)又达1亿5千万,18世纪末,人口增至3亿,而到1840年,人口已到了4亿。人口如此迅速增长,说明当时经济发展,社会生活条件改善,另一方面,清代实行“摊丁入亩”,“滋生人丁,永不加赋”等政策,使人民不再因为逃避赋役而隐匿人口,人口统计数字比较确实,也是人口数目增加的重要原因。

人口的增加对资源形成了压力。在清代反映为地少人多,粮价腾飞,使乾隆皇帝(1711—1799)也为之忧虑,而且他还注意到,粮价本应随着年成丰歉而涨落,可是现在却一直上升,有涨无落。人口学家如洪亮吉(1746—1809)也指出,物质资料的增长赶不上人口的增长,必然导致人民生活水平下降,社会出现大量失业人口(游手好闲者),教育普及程度下降,成为产生社会动乱的根源。要解决这种矛盾,洪亮吉认为或者是水旱疾疫之灾使人口减少,或者是发展生产,增加社会财富,但他并没有找到解决人口与资源矛盾的根本办法。

——马克垚《世界文明史》

材料二 表11650—1990年的世界人口变化

| 欧洲 | 美国和加拿大 | 拉丁美洲 | 大洋洲 | 非洲 | 亚洲 | 总计(百万) | |

| 1650年 | 100 | 1 | 12 | 2 | 100 | 330 | 545 |

| 1750年 | 140 | 1 | 11 | 2 | 95 | 479 | 728 |

| 1850年 | 266 | 26 | 33 | 2 | 95 | 749 | 1171 |

| 1900年 | 401 | 81 | 63 | 6 | 120 | 937 | 1608 |

| 欧洲 | 美国和加拿大 | 拉丁美洲 | 大洋洲 | 非洲 | 亚洲 | 总计(%) | |

| 1650年 | 18.3 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 18.3 | 60.6 | 100 |

| 1750年 | 19.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 13.1 | 65.8 | 100 |

| 1850年 | 22.7 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 8.1 | 63.9 | 100 |

| 1900年 | 24.9 | 5.1 | 3.9 | 0.4 | 7.4 | 58.3 | 100 |

——根据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》资料整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清人口发展的特点和原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析世界人口变化的趋势和在历史进程中的作用。

| A.儒家伦理观念的影响 | B.社会经济的发展 |

| C.家庭观念的变化 | D.赋税制度的变革 |

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)材料 魏晋初期曹操所推行的“唯才是举”政策和随后的“九品中正制”可以说是察举制的变种。九品官人法的选择标准为家世、德、才三项,然在实际操作中,家世逐渐成为选人的最关键者。

在南北朝时期,随着士族势力被摧折,察举和学校入仕之途又开始恢复。而察举的方式也逐渐由举荐向通过考试转变,士人得官主要依据于策试和“明经”考试。察举的标准也逐渐由孝悌、吏能、经术并重,转向以考察对于儒家经典的熟悉程度的文化考试为主。由此察举制和学校制度的关联也更为密切,更为重要的是成为后来科举的根本性特征的自由投考制度在北朝开始萌芽。

——摘编自干春松《知识与权力的互动:科举制度与儒家的制度化建构》

(1)根据材料并结合所学知识,概括南北朝时期选官制度的变化趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,简析南北朝时期选官制度变化的影响。