材料:《诗》云:乐只君子,民之父母。民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母。

——《礼记•大学》

《汉书•循吏传》载,西汉元帝时,南阳郡太守召信臣,“其治视民如子”,劝民农桑,去末归本,为政勤勉有计谋,“好为民兴利”,尽力使百姓富起来。他亲自指导农耕,常出入于田间,住宿在民家,很少有安闲的时候。“百姓归之,户口增倍,盗贼狱讼衰止”。“吏民亲爱信臣,尊他为“召父”。《后汉书•杜诗传》载,杜诗,担任郡功曹(官名)时,爱民如子,事事替百姓作主,由是全郡百姓家家粮丰衣足。百姓拿他与以前的召信臣相比,说“前有召父,后有杜母”。南阳人为纪念这两位太守,修建了一座“二信守祠”,俗称“父母祠”。“父母官”一词由此而来,成为百姓对廉洁奉公、关怀百姓、造福一方的地方的敬称。

——据《汉书》《后汉书》整理

解读材料并结合中国古代史的相关知识,拟定一个关于材料的论题,并就所述论题进行简要阐述。(要求:准确概括材料,阐述须有史实依据。)

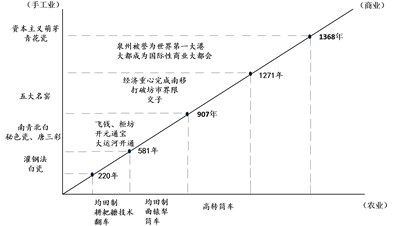

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)中国古代农业作物种植情况简表

| 先秦时期 | 秦汉时期 | 魏晋隋唐时期 | 宋元时期 | 明清时期 |

| 黍、粟、稷、稻、粱、菽(大:豆)等后世俗称“五谷”都己种植。黄河流域种植黍和粟,江淮以南地区主要种植水稻。(粟、水稻和大豆的最早种植地) | 北方地区小麦的推广和南方水稻品种不断优化;胡瓜(西瓜)胡萝卜、核桃、芝麻、石榴、葡萄等作物种植。 | 形成南稻北麦种植格局;南方地区大规模种植茶树,西北地区种植棉花。 | 占城(越南)的稻种植,经济作物茶叶、棉花种植区域不断扩大 | 高产农作物甘薯、玉米、土豆和经济作物烟草、花生、茶叶、棉花广泛种植,形成专业生产区域。 |

——摘编整理自周跃《试谈中国古代农作物种类及其历史演变》

从表格中要取至少两项信息,围绕中国古代农业发展自拟一个论题并进行分析说明,(明确写出论题,分析史论结合,逻辑清楚)

材料 我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。辛亥革命有甚么意义呢?简单说:一面是现代中国人自觉的结果。一面是将来中国人自发的凭借。

———梁启超《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》(1921年10月10日)

根据材料并结合所学知识,简析某一回革命。(要求:史实准确,表述清楚,条理清晰,层次 分明。)

| 出 处 | 内 容 |

| 《孟子•滕文公上》 | 方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。 |

| 《汉书•食货志》 | 至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫民无立锥之地……故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。 |

| 《唐会要•租税》 | 凡天下丁男,给田一顷……所授之田,十分之二为世业(又称永业),余以为口分。 |

请结合材料,谈谈你对以上观点的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

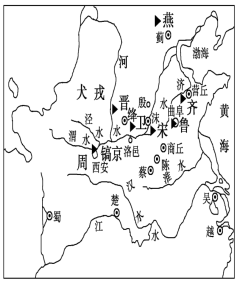

材料一:下列两图为我国古代部分朝代疆域示意图

材料二:开国议政

假设你是宋初的决策者,需要做出一项重要的决定——是否大力推行科举制。决策之前,你需要考略的因素如下:

……唐代设置科举,人才汇聚,享国三百年

……与士大夫共治天下、共定国是,提高士大夫的参政意识,王朝便能更稳固了

……唐代有人认为朝廷的显要官员必须是公卿的子弟,他们从小就有机会学得各种做官的知识,而以科举入朝的布衣之士则缺乏此类经验

……开过之初,国家百废俱兴,亟需大量富有实干经验的官员来应对政治挑战,仅通过科举制度选官难以满足这个需求

(1)据材料一并结合所学知识,指出图1反映的政治制度是什么?从对象的角度分析该制度的特点是什么

(2)图2推行的地方政治制度是什么?与图1相比,这种制度在管理形式和官员任命上有什么突出特点?

(3)据材料二和所学知识,说说科举制相比之前其他选官制度有何进步?假如你是宋初的决策者,你会做出怎样的决策?理由是什么?

材料 所谓得失,即根据其实际利舞而判定。而所谓利弊,则指其在当时所发生的实际影响而觉出。因此要讲某一代的制度得失,必须知道在此制度实施时期之有关各方意见之反映。这些意见,才是评判该项制度之利弊得失的真凭据与真意见。此种意见,我将称之日“历史意见”。历史意见,指的是在那制度实施时代的人们所切身感受而发出的意见。这些意见,比较真实而客观。待时代隔得久了,该项制度早已消失不存在,而后代人单凭后代人自己所处的环境和需要来批评历史,上已往的各项制度,那只能说是一种“时代意见”。时代意见并非是全不合真理,但我们不该单凭时代意见来抹杀已往的历史意见。

——钱穆《中国历代政治得失》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分.表述清晰。)

材料 根据《明史·郑和传》记载:“成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及侪王景弘等通使西洋。宣天子诏,因给赐其君长,不服则以武慑之。”从1405年到1433年的28年间,郑和奉命率领船队七次出使其他国家和地区。郑和宝舟“修四十四丈,广十八丈者六十二。”按照明代营造尺折算,宝船的长度就有136米,宽约56米,排水量超过8000吨。郑和船队不止规模庞大,随行人员数目也非常巨大,在二万七八千人之间,各有专职,分工细致而明确。船队人员的所有开支无一例外全由大明王朝官方独家承担,而郑和船队在海上的航行动辄数月,物资消耗一项的数目就可想而知。直接牵涉的家庭成员在几十万以上,供应物资的东南沿海民众在几百万人以上。郑和下西洋是大明帝国整合全部东方民族千年航海贸易创造的最后奇迹,是强大的内陆农业文明试图以政治力量干预和塑造海洋贸易体系的一次尝试。这是古代中国大航海时代一个绚丽的高潮,之后便戛然而止,开始了近500年的闭关自守。

——摘编自陈杰《郑和下西洋的得与失》

从材料中提出一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

解读材料,提炼出一个论点,并结合中国古代史的相关史实,加以阐述(要求:明确写出论点,观点合理,阐述须史论结合)

材料 表2《中外历史纲要(上)》模块篇目

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

根据材料并结合所学知识,从《中外历史纲要(上)》中选取两个以上的篇目,设计教材编写的任一主旨思路,并概述和说明该思路。(要求:明确写出所设计的思路,持论有据,表述清晰,概述和说明准确全面.)