| 朝代 | 作者 | 作品 | 诗句 |

| 晚唐 | 姚合 | 《庄居野行》 | 客行野田间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去作商贾。 |

| 北宋 | 梅尧臣 | 《闻进士贩茶》 | 浮浪书生亦贪利,史笥经箱为盗囊。 |

| 南宋 | 陈普 | 《古田女其一》 | 插花作牙侩,城市称雄霸。梳头半列肆,笑语皆机诈。 |

③社会环境相对开放 ④人身依附关系增强

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

| A.唐代开放的对外政策 | B.社会经济的不断发展 |

| C.诗歌的创作不拘法度 | D.南北方经济交流频繁 |

唐诗,这是隋唐文化中的瑰宝。但它不是凭空产生的,它是继承和发展秦汉、魏晋南北朝各时期、各地区文化的结果,是前代优秀诗篇的发展和升华。雄壮刚劲的建安文学,朴实清新的陶渊明诗,生动奔放的北朝民歌,都给予唐代文学家、诗人以极大的影响。唐代诗歌就是在唐代经济发达的基础上,在疆域辽阔、交通便利、丝路繁盛、统治者(唐太宗、武则天、唐玄宗等人)重视文化的环境中,继承前代优秀诗歌传统而发展起来的。唐代应该出唐诗,应该产生李白、杜甫、白居易这样世界级的大诗人。

——摘自赵文润:《略谈隋唐文化的渊源与特点》,《历史教学》1998年第7期

根据材料信息,围绕“隋唐多元文化”撰写历史论文。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)。

材料

序号 | 材料 |

① | “方家以磁石磨针锋,则能指南” |

② | “凡有井水饮处,即能歌柳词” |

③ | “用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚” |

④ | 宋人《醉翁谈录》统计,宋代话本有一百五十种之多 |

⑤ | 《宣和画谱》载赵仲佺(宋太宗四世孙)其画“寄兴与丹青,故其画中有诗,至其作草木禽鸟,皆诗人之思致也” |

⑥ | 《西湖老人繁胜录·瓦市》载张四郎“一世只在北瓦,占一座勾栏说话,不曾去别瓦作场” |

⑦ | 清代纪昀评宋人“鄙唐人不知道,于是以论理为本,以修辞为末,而诗格于是乎大变” |

⑧ | 《金史》记载“其守城之具,有火炮名“震天雷”者,铁罐盛药,以火点之,炮起火发,其声如雷” |

| A.传统经济政策的变动 | B.工匠的社会地位上升 |

| C.以农为本的观念盛行 | D.礼崩乐坏的影响加深 |

材料一

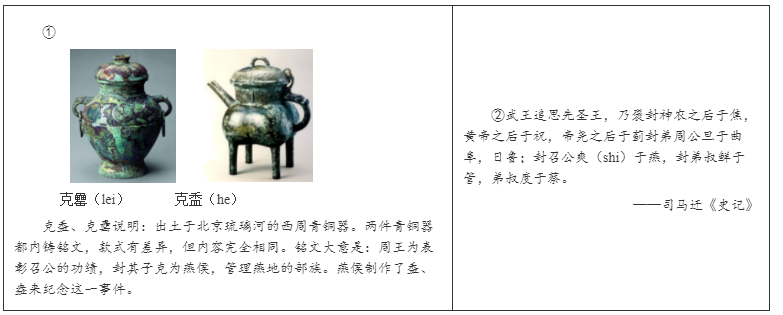

(1)阅读材料一,分别指出①②的史料类型。依据所学,说明两则史料在研究西周历史中的价值。

材料二 南北朝时期,由于北方少数民族入居中原,服饰呈现出两大特征:

一是汉族服饰吸收了胡服的很多形式,胡服逐渐被全社会所接受,大范围地流行。裤褶(xí)就是其中最具典型特点的一种服装形式。汉末,这种服式传入中原地区,并成为汉族的军旅之服。到了南北朝时期,裤褶广泛地流行于民间,成为文武通用、男女皆穿的日常服用。

二是各少数民族政权的统治者也或多或少地采用了汉族的服制礼仪。凡帝、后及公卿百官朝、等礼仪之服,一般都沿袭秦汉旧制。这一时期,各民族服饰都在自身传统的基础上融合改进,对中国古代服饰的发展产生了积极深远的影响。

——摘编自董哗《论魏晋南北朝时代的“胡服”风尚》

(2)依据材料二概括南北朝服饰的特点,结合所学分析服饰变化的原因。

材料三 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派遣大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

(3)依据材料三,分别归纳隋唐以前和隋唐时期,中日交流在形式上和主要内容的变化,并分析导致其变化的时代背景。

材料四

| 序号 | 材料 |

| ① | “方家以磁石磨针锋,则能指南” |

| ② | “凡有井水饮处,即能歌柳词” |

| ③ | “用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚” |

| ④ | 宋人《醉翁谈录》统计,宋代话本有一百五十种之多 |

| ⑤ | 《宣和画谱》载赵仲佺(宋太宗四世孙)其画“寄兴与丹青,故其画中有诗,至其作草木禽鸟,皆诗人之思致也” |

| ⑥ | 《西湖老人繁胜录·瓦市》载张四郎“一世只在北瓦,占一座勾栏说话,不曾去别瓦作场” |

| ⑦ | 清代纪昀评宋人“鄙唐人不知道,于是以论理为本,以修辞为末,而诗格于是乎大变” |

| ⑧ | 《金史》记载“其守城之具,有火炮名“震天雷”者,铁罐盛药,以火点之,炮起火发,其声如雷” |

(4)阅读上述材料,提炼一个观点,并运用材料结合所学,至少选择两个角度加以说明。

| A.表明儒家正统地位受到冲击 | B.得益于多元文化的交流互鉴 |

| C.凸显了诗歌创作世俗化倾向 | D.反映了唐朝国内政局的变动 |

| A.冲击了正统思想 | B.迎合了市民需要 | C.凸显了士人文化 | D.加强了思想控制 |

| 选项 | 诗句 | 历史现象 |

| A | 东邻转谷五之利,西邻贩缯日已贵 | 农业生产的区域专业化 |

| B | 送君系马青门口,胡姬圹头劝君酒 | 中外文化交流日益频繁 |

| C | 三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死 | 农业经济抗灾能力欠缺 |

| D | 六街鼓歇行人绝,九衢茫茫空有月 | 商业发展突破时间限制 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

材料一 汉朝建立六十多年以来,标榜的“无为而治”的黄老思想已不合时宜。武帝即位诏举贤良文学之士,董仲舒提出“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也”“罢黜百家,独尊儒术”;认为天有阴阳,人也有阴阳,“君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴;夫为阳,妻为阴”,“新阳而疏阴”,所以君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,均出自天意,不可变更。其思想深得汉武帝赏识。孔子修订的《诗》《书》《礼》《易》《春秋》被统治者尊为“五经”,被定为“法典”,传经和注经之学成为专门学问。从此儒学成为汉代文化思想的主流。

——摘编自王新婷、金鸣娟、姚晚霞编著《中国传统文化概论》

材料二 “物”在朱熹的哲学体系中指一切事物,凡天地之间,眼前所接之事,皆是物。圣人只说“格物”二字,便是要人就事物上理会。且自一念之微,以至事事物物,若静若动,凡居处饮食言语,无不是事。”他说:“盖天下之事皆谓之物,而物之所在莫不有理,且如草木禽兽,虽是至微至贱,亦皆有理。”

——摘编自刘畅《朱熹生态伦理思想及其当代价值》

材料三 王守仁把“心”上升到“与物无对”的唯一“主宰”地位,“心者,天地万物之主也”,声称“理”“物”只是“心”所本有,有是心才有是理,“夫物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣”。“良知即是天理”,“良知之外,更无知;致知之外,更无学。外良知以求知者,邪妄之知矣;外致知以为学者,异端之学矣”。王守仁讲:“所谓致知格物者,致吾心之良知于事事物物也。吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者,致知也。事事物物皆得其理者,格物也。是合心与理而为一者也。”他认为,“良知”是知行的本体,知行是复那本体的“功夫”。

——摘编自周立升《良知的实现从本体视角评王守仁的“良知”论》

材料四 有学者总结出“需要一竞争—选择”这么一条发展脉络:社会首先提出理论需要,社会各阶层根据这一需要作出反应,由于各阶层利益的不同,形成不同的理论认识,而各种理论认识通过社会满意程度来反馈,从而实现理论的选择。但我们认为,如果再考虑到历史机遇问题,即“需要一竞争一机遇一选择”,或许会更全面一些。偶然的机遇决定了当时的社会选择,马克思主义开始在中国传播,并很快发展为社会的主流思想之一。

——摘编自张洪波、葛善泽《五四前后马克思主义为什么能在中国迅速传播?》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉武帝时儒学呈现出的新特征。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简要说明宋明理学对当今社会的借鉴意义。

(3)根据材料二、三,指出朱熹与王守仁思想的共同点,并指出他们明“理”的不同途径。

(4)根据材料一、四并结合所学知识,指出与汉代儒学相比,马克思主义成为主流思想的独特“机遇”。