材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。

孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》、《孟子》

材料二 新法规定:立了军功的,按功劳大小升爵受赏;为私利争斗的,按情节轻重处以刑罚。努力务农,精耕勤织,因而获得粮食、布帛丰产的,免除本人的徭役或赋税;国君亲属宗族不是立有战功,经过评定,不得列入谱牒

——《史记·商君列传》

材料三 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”

“是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

材料四 董仲舒说:“今汉继秦之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何……为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也……当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。”“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——《汉书》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同。

(2)根据材料二,归纳“新法”的主要内容。

(3)依据材料三,概括韩非子“兼天下”思想的特点。结合所学知识,简述秦在实践法家思想上的成败。

(4)材料四中,董仲舒看到“至今不可善治”的一些问题,提出了“春秋大一统”。依据材料一、一、三,结合所学知识,概述董仲舒“大一统”理论的历史意义。

材料一 季康子问政于孔子,孔子对曰:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”……季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”

——《论语·颜渊》

材料二

(1)根据材料一,归纳孔子对道德和政治关系的思想主张。结合所学知识,分析孔子的思想主张在春秋战国时期没有得到统治者重视的原因。

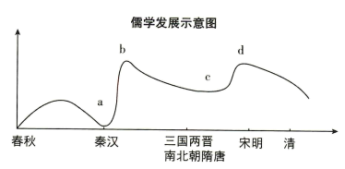

(2)思想的创新和政治的支持才使该思想成为主流,按“思想家一统治者”的思路概述儒学在材料二示意图中“b”段和“d”段出现高峰的原因。

材料一 子曰:“君子不器。”

子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

——摘编自《论语》

材料二 在孔子所处的时代,以血缘关系为纽带建立起来的“封建”秩序开始瓦解,周王室式微,各诸侯国之间斗争剧烈,“井田制”逐渐崩溃等一系列经济变革,使得原先的贵族等级制度走向解体,与之相关的周代礼乐文明也难以维持,在动乱和战争中,百姓生活常常陷入困顿和窘迫之中。这个时候,孔子将目光再次转移到了“君子”身上,只不过这个“君子”不再是享受庇荫的世袭贵族,而是以新兴士人为主的群体,可以在位,也可以暂不在位,但都必须具备某些特质。

——摘编自王云路《君子文化》

(1)根据材料一,概括孔子言论中的“君子”形象。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析孔子君子观形成的历史背景。

(3)若要进一步探究先秦儒家君子观的发展,还可以补充哪些材料?

材料一 在大崩溃时代,孔子致力于重建超越时空限制的普世价值观念,作为世界可以遵行的他所盼望的行为准则。在同一时期,希腊也有一批知识分子为后世西方文化提供了重要养分,当时许多希腊城邦都有追求学问的人,他们致力于思考抽象的问题。

——许倬云《中西文明的对照》

材料二 文艺复兴并非是对古典文化的“亦步亦趋”的简单模仿,而是在很大程度上的一种创新,是新兴资产阶级反封建斗争在意识形态上的反映。文艺复兴对于整个中世纪神权……的精神统治,都是一次强力反动。

——马克垚《世界文明史》

材料三 一部中国近代文化史,就是一部传统文化与西方文化冲突交汇的历史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下,向近代文化过渡转变的历史,也就是传统与西化相斥相纳的历史。从“制造之争”到“制度之争”,再到“思想之争”,是中西文化和哲学论争的一个转折,它在某种程度上规定了此后中西论争的基本态势。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子的主要观点是什么。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出文艺复兴在意大利兴起的背景及核心思想。

(3)根据材料三,概括近代中国向西方学习呈现的趋势。为此先进的中国人开展了哪些重大探索活动?

材料一“己欲立而立人,已欲达而达人。”

“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言

“君使臣以礼,臣事君以忠。”

“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”

——摘自《论语》

材料二 先秦至汉代孔子的不同形象

| 春秋 | 汉代 |

孔子自嘲“似丧家之狗” ——《史记•孔子世家》 | “高山仰止,景行行止……可谓至圣矣!” ——司马迁《史记》 “道德之祖,诸子之中最卓者也。” ——王充《论衡•本性篇》 |

(2)根据材料二,概括孔子地位的变化,并结合所学知识分析孔子地位不同的原因。

(3)综合上述材料及所学知识,对孔子思想进行评价。

材料一 孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立”,在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——摘编自王钧林《中国儒学史》

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

(1)根据材料一,概括孔子关于礼的主张。根据材料并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。

(2)根据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。