自古以来,中华文明在继承创新中不断发展,在应时处变中不断升华,积淀着中华民族最深沉的精神追求。习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出:“中华文明具有突出的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。”深刻认识中华文明的悠久历史、感知中华文明的博大精深,就要深刻把握中华文明具有突出的创新性这个重要特征。这不仅有利于我们树立正确的文明观、历史观,而且对于在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明具有重要意义。

——摘编自人民日报:张海鹏《中华文明具有突出的创新性》

结合中国古代史的相关史实,请就中华文明的突出特征自拟论题,并加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

材料一 秦汉两朝政府推行的大规模移民措施

| 时间 | 移民措施 |

| 秦始皇33年(公元前214年) | “南取陆梁地为桂林、象郡、南海”郡,以五十万人谪戍之。 |

| 秦始皇35年(公元前212年) | “徙五万家于云阳(今陕西淳化)” |

| 元朔二年(公元前127年) | 卫青逐走匈奴收复河南地,“募民徙朔方十万口”。 |

| 元狩四年(公元前119年) | “乃徙贫民于关以西,及充朔方以南新秦中七十余万口”。 |

材料二 东汉末年,原居我国北方地区的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等游牧民族因气候变化、瘟疫肆虚,开始向长城以南气候温暖的农业区域转移。魏晋以来移民规模更大,游牧民族的内迁给黄河流域带来巨大的人地压力,而游牧的习性使他们把大片农田变成牧场和彼此厮杀的战场,原居的汉人只有移民才能求得生存。此时南方地广人稀、治安稳定,北方流民趋之若鹜,移民迁入长江、淮河流域,最远迁至闽江、珠江流域。其中不乏中原世家大族和政府官吏,许多官员连同原来治所内的人民一起迁徙过来,在侨置州郡县内继续行使职权。大量移民在南方定居下来,为我国经济重心的南移奠定了基础。

——摘编自陈衍德《中国古代移民问题初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳秦汉时期移民的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与秦汉时期相比,魏晋时期移民的不同,并分析魏晋时期的移民现象的影响。

材料一 统一后,秦朝铺设有以首都咸阳为中心辐射于全国的驰道,并对在道路上行驶的车子两轮间的距离作了统一规定。为了与匈奴作战时能迅速地将军队派往长城,以咸阳为起点修筑了一条直线延伸向北的道路。秦朝还在山区修筑了通往西南夷的五尺道,加强了对云、贵一带的控制。一条道路可以通往帝国最偏僻的地方,就中央而言,任何地方道路的中断,都意味着妨碍了对那里的统治。

——摘编自【日】鹤间和幸《秦汉帝国:始皇帝的遗产》

材料二 从张骞通西域至郑和下西洋,沿着丝绸之路,葡萄、核桃等植物,以及胡琴等乐器传入中原地区,印度的佛教思想等也传入中国。但就整体而言,中国在这一阶段始终是以先进文明输出国的姿态存在的。这一过程基本上是和平的。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》等

(1)根据材料一、归纳秦朝在道路交通建设方面的举措,指出这些举措实施的政治意义。(2)根据材料二并结合所学知识,说明古代丝绸之路对中国社会物质生活和精神生活的影响。

材料 “初,高祖受禅,以天下未定,广封宗室以威天下。”太宗即位后,就“遍封宗子”问题征求意见,尚书右仆射封德彝认为“遍封宗子”“不便”;魏征认为如果封建诸侯,会造成财政困难;李百药说封建会导致宗室间攻战相残。柳宗元在《过秦论》中列举秦朝“有叛民无叛吏”、汉代“有叛国,而无叛郡”、唐代“有叛将无叛州”,由此证明“州县之设,固不可革也”。

萧瑀认为:“国祚所以长久者,莫若封诸侯以为磐石之固。秦并六国,罢侯置守,二代而亡。汉有天下,郡、国参建,亦得年余四百。魏、晋废之,不能永久。”虽然分封制遭到大多数大臣的反对,太宗也明确表示“朕理天下,本为百姓,非欲劳百姓以养己之亲也。”但贞观十一年太宗诏曰:“设官司以制海内,建藩屏以辅王室”,先后任命了21个亲王和14位杰出功臣为世袭的州府刺史。正如刘秩所说:“设爵无土,署官不职者也。”

白居易在《议封建论郡县》中认为周代封建诸侯而亡是因为“上失其道,天厌其德,非为封建之弊也”,秦无分封而灭是因为“群其毒,人离其心,非唯郡县之咎也”,汉代七国之乱乃“宠而失教,立不选贤,非独强大之故也。”“繇是观之,苟固其本,导其源,虽郡与国,俱可理而安矣;苟逾其防,失其柄,虽侯与守,俱能乱且危矣。”

——摘编自冯辉《中国古代分封制与郡县制之争》

(1)根据材料,概括唐代关于“分封郡县之争”的主要分歧。(2)根据材料结合所学知识,对唐代关于“分封郡县之争”的任意一个主张进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

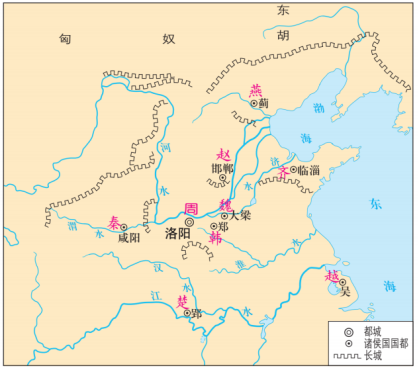

材料一 战国形势图

材料二 皇帝奋威,德并诸侯,初一泰平。堕坏城郭,决通川防,夷去险阻。

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北避戎狄,收河南,筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延表万余里。

——摘编自《史记·蒙恬列传》

材料三 清朝入关后,一直没有修缮过长城,康熙三十年(1691),古北口一带的城墙有不少地方损坏倒塌,边防总兵蔡元上疏朝廷请求修缮,工部等建议康熙帝予以批准。康熙帝认为“帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当,可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”

——摘编自《清圣祖实录》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出秦朝修筑长城与战国修筑长城的不同之处。(2)根据材料三并结合所学知识,评析康熙帝对修筑长城的看法。

材料一 在秦汉大一统帝国建立后直至晚清时期,“天下观”在实际操作中仍然是把中原王朝看做“一个文化共同体,而不是一个政治疆域,更非一个种族疆域”。古代中国的天下观崇尚的是仁、德、礼等文化价值观念,所要实现的是协和万邦的天下秩序。……良好的商业航海气氛和城邦政治孕育了古希腊人朴素的世界主义观念,斯多噶派最先提出了“世界大同主义”的观念,古希腊哲学家德谟克利特曾言:“全世界都是我的故乡。”古罗马帝国亦产生了一种帝国精神,即对武力征服、对外开拓、帝国一统的追求。

——摘编自侯毅、吴昊《论中国“天下观”与西方“世界主义”》

材料二

时间 | 霸权更迭 |

16—17世纪 | 葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主 |

| 17世纪中后期到19世纪初 | 英国取代荷兰霸主地位,随后又多次击败法国,维持了海上霸权 |

两次世界大战之间 | 美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立 |

二战结束后 | 美国海军成为独一无二的海上力量 |

| 21世纪以来,全球社会的发展 | “海上多极”趋势明显;各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致 |

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

材料三 新中国的“世界观”的发展变化可以分为三个阶段:第一个阶段是20世纪50—60年代……对世界保持高度警戒;第二个阶段是20世纪70—80年代……加快走向对外开放;第三个阶段是世纪之交前后10年,迅速融入经济全球化,认清世界多极化发展趋势,形成“和谐世界”的理念。

——江涌、王力、黄莺《60年中国之“世界观”》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代和世界古代“天下观”异同,并分析其观念差异的原因。(2)根据材料二并结合所学,归纳近代以来海上霸权演变的特点,并分析影响其霸权演变的因素。

(3)根据材料三并结合所学,分析世纪之交的中国“和谐世界”理念的深远意义。

材料一 《史记》记载,秦并六国不久,丞相王绾言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之,请立诸子。”在秦始皇称帝后的第九年,博士淳于越进言:“今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常(战国初齐相,其曾孙取代齐王)、六卿(包括赵、魏、韩在内的晋国六大家族)之臣,无辅拂,何以相救哉。”不过秦始皇还是采纳了李斯等人的建议,推行郡县制,并对是古非今的学者进行严厉打击。

——摘编自魏明枢《论秦始皇巩固统一的措施及其历史影响》

材料二 《汉书》载:“汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩亡秦孤立之败,于是剖裂疆土。”这一做法造成诸侯(王)国独立于中央,“三代诸侯,各自纪年……至汉依然”。汉初的诸侯(王)国还拥有地方的人事任免权,中央派遣的地方官员常被诸侯(王)国弃之不用,甚至被驱逐,有时还出现诛杀、陷害之事。一度还出现“吴王封赐倍汉之常法,梁王府库金钱巨万,宝器多于京师”的现象。

——摘编自袁波、胡建阳《罗马行省制与秦汉郡县制之比较研究》

(1)根据材料一、分别概括秦朝丞相、博士主张推行分封制的理由,并结合所学知识列举推动郡县制取代分封制的因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉初“惩亡秦孤立之败”的具体做法并对此加以评价。

材料一 秦始皇二十七年(前220年),开始“治驰道”,全国逐步形成以驰道为主干的陆路交通网络。秦汉驰道中央三丈之地,“惟皇帝得行,树之以为界也”,“不如令,没入其车马”。在秦汉帝国的交通生活中,因为“道路相高”往往导致“喧竞”“冲突”,“贱避贵”就成为维护交通秩序的主要原则,违者将处罚金甚至笞刑。以后历代皆沿袭这一规制,并进一步发展为“贱避贵,少避老,轻避重,去避来”的传统。汉代主要交通干线的规划、施工和管理,往往由朝廷决策。汉武帝元光五年(前130年)“发巴蜀治南夷道,又发卒万人治雁门阻险”,汉顺帝延光四年(126年)“诏益州刺史罢子午道,通褒斜路”。而诸如交通道路的修筑、管理和养护,则由地方行政长官直接负责。《史记》记载:“唐蒙已略通夜郎,因通西南夷道,发巴、蜀、广汉卒,作者数万人。”居延汉简也可见“戍卒”兼任“车父”的情形,这里的“车父”当大致与主要以转输为职任的“漕卒”“委输棹卒”身份相近。

——摘编自王子今《中国古代交通系统的特征——以秦汉文物资料为中心》

材料二 新中国成立后,毛泽东一再强调发展交通运输业是巩固国防、繁荣经济文化、维护多民族国家团结统一的重要前提。从20世纪50年代初开始.新中国开展了大规模的干线公路和县乡公路的新建、改建和重点水运工程建设。公路战线的职工们牢记毛泽东“为了帮助各兄弟民族,不怕困难,努力筑路”的誓词,在极端困难的情况下,建成了川藏、天山等工程艰巨的重大战略公路。铁路战线也广泛开展毛泽东“人民铁路为人民”的办路宗旨教育,树立主人翁意识,仅“一五”计划期间就新建了宝成、鹰厦等33条铁路,新建、修复铁路线一万多公里。毛泽东认为兴办交通运输等基础设施必须依靠人民群众,中央和地方群策群力,同时力求做到统筹兼顾、科学决策。毛泽东指出:“无产阶级没有自己的技术队伍和理论队伍,社会主义是不能建成的。”为解决交通建设人才短缺和可持续发展的问题,毛泽东明确指示铁道部等“自己要办学校”,并亲自为“北方交通大学”题写校名,任命著名桥梁专家茅以升担任该校校长。

——摘编自王戎《毛泽东新中国交通建设思想探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉时期交通建设的特征,并对其作出简评。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括毛泽东的交通建设思想及其对我国当前交通建设的启示。

材料一 统一是中国历史发展的主流。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,有利于统一多民族国家的形成,而秦汉时期正是这种理念完全定型的关键阶段。秦汉时期的最高统治者,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想,并构筑了统一的制度文化。秦汉时期的思想家也全力以赴地弘扬“春秋所以大一统者,六合同风,九州共贯也。”

——摘编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

材料二 唐太宗贞观十二年(638年),松赞干布率吐蕃大军进攻大唐边城松州(今四川松潘),……于是派侯君集督率领大军讨伐,大败吐蕃于松州城下。松赞干布退兵,再派使臣求婚。……贞观十五年,太宗以文成公主妻之……。文成公主的入藏,不仅保证了唐蕃间在政治上的长久友好关系,还将大唐的音乐、茶文化和医药典籍等传入了吐蕃。吐蕃文化中的马球运动、装束方式等也传入了大唐,为中原文化注入了新的活力。

——张继文《从现存若干文物文献看文成公主入蕃对唐蕃经济文化的影响》

材料三 迁居洛阳的鲜卑族人,经过三十年,大体上已经汉化。一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大成功。

——樊树志《国史十六讲》

材料四 民族融合是历史发展的必然趋势,是进步的现象。特别是那些社会经济发展水平低于中原汉族的少数民族,一旦走进黄河流域这个汉文化的摇篮,他们就终究要融入这个汪洋大海之中。

——张岂之主编《中国历史十五讲》

完成下列要求:(1)根据材料一,指出秦汉文化蕴涵的时代精神及作用。结合材料和所学知识,概括秦汉“构筑统一的制度文化”而采取的政治、经济及文化措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述唐太宗对吐蕃采取的主要措施以及文成公主入藏的积极意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳孝文帝推行汉化政策的表现。

(4)你是如何认识材料四的观点的?