| A.儒学地位不断上升 | B.法家思想不符合统治需要 |

| C.选官方式日趋完善 | D.地方官员主要出身于太学 |

材料一 秦的统一,标志着中国进入了“大一统”政治时代。从此以后,由高度集权的中央政府对各地施行有效的政治管理,揭开了此后封建王朝的帷幕。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二 汉武帝元朔二年,梁王、城阳王提出:愿分部分国土与其弟。武帝立即批准,并下诏“诸侯王分与之弟邑者”,朝廷均予批准,规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,其他诸子都可在王国范围内分到封地,作为侯国。这一诏令的实行,“不行黜陟,而藩国自析”,结果“则王子无不封侯而诸侯益弱矣”。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝“大一统"在政治上的表现及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明汉武帝诏令措施的特点及后果。

| A.边疆形势的极不稳定 | B.史学家确定的标准不一致 |

| C.西汉档案记载的混乱 | D.后人考证修改的不同结果 |

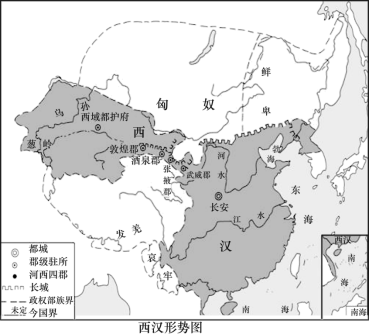

| A.保障了丝绸之路的畅通 | B.是管辖少数民族的重要手段 |

| C.促进了民族交流与交融 | D.推动了少数民族封建化改革 |

材料一 汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足……京师之钱累百巨万,贯朽而不可校;太仓之粟,陈陈相因,充溢漏积于外,至腐败不可食。

——司马迁《史记》

材料二 武帝的大臣实行了一系列积极的措施,这些措施旨在加强国家对经资的控制。从公元前119年起,对市场的交易、车辆和财产开征新税,以补充从产品征收的实物税和人口税的不足……一种重五铢的新铜钱被定为法定货币。六年后私铸被禁止,也许禁止令很有效;国家完全控制了铸造新铜钱的资源……政府采取措施,把当时仍由私人经营的采矿权收归国家直接单独控制。结果,在产区设48名专使,以监督铁制品的制造和分配;另外34名专使管理盐的生产和销售……为了缓和局部的或暂时的短缺和防止投机倒把,它还设置官署来稳定物价和协调运输。

——崔瑞德、鲁唯一编《剑桥中国秦汉史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料中描述的盛世景象名称,并分析其出现原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出西汉国家经济政策的变化,并概括其表现。

材料一 战国时期,各诸侯国商业发展,固定的贸易场所逐渐出现。这改变了原来商人在野外谋取利润的现象。由于商人的频繁往来和商业运输的发达,一批作为手工业中心和农副产品集散地的工商业城市勃然兴起。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的风气逐渐向整个社会渗透,大量的人不避“关梁之难,盗贼之危”交流四方物产,其中一部分人还参加政治活动,从而产生由大中小商人组成的独立商人阶层。

——摘编自熊林《浅谈春秋战国时期商品经济的发展》

材料二 汉武帝即位时,富商大贾势力恶性膨胀,地方王国铸币泛滥。为此,政府颁行了五铢钱,由于这种钱币制作精美,工艺精良,且具有一定的防伪性,远非私铸者能及,货币的混乱状态被彻底刹住。对盐的生产,全国设37个盐官分别管理。铁的做法也一样,自开矿、断冶、加工到发售,一概归国家经营。此外,政府还加强对全国物价的掌控,打击囤积居奇的现象,把富商大贾迁到都城附近或者边远地区,使其丧失赖以生存的经济基础。

——摘编自曾昭英《汉武帝的经济改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出战国时期商品经济发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝规范商品经济发展的措施及主要目的。

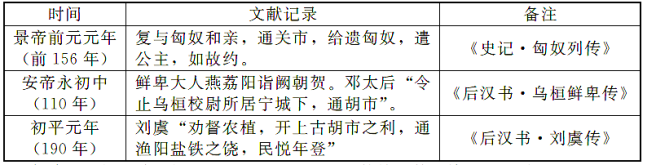

| A.少数民族逐渐归属中央政府的管理 | B.解决了双方长期积累的分歧与矛盾 |

| C.促进了双方和平性的民族交融局面 | D.形成了处理民族关系方式的多元化 |

| A.通过道德教化民众 | B.实行大一统统治 |

| C.稳固儒学独尊地位 | D.法治与教化并重 |

材料一 孔子认为君主的为政之要首先在于自身具有较高的德性修养,也就是为君要有君道,为父要有父道。对于治理国家,当政者应“敬事而信,节用而爱人,使民以时”,即治理国家关键在于“敬事”“信”“节用”“爱人”“使民以时”。在孔子的政治伦理思想中,勤政既是臣下基本的政德操守,也是臣下应有的政治担当。孔子曰:“先有司,赦小过,举贤才”,给出了一个比较完整的、连续的政治组织方法:依据需要设置相关职位,责成各级官员任事,分清权责,尽量避免“言出法随”的现象。

——摘编自史庆春《从<论语》“问政”看孔子的德治思想》

材料二 董仲舒说教化是政治的根本,刑狱是政治的形式,两者虽然属于不同的领域,但维护社会秩序、稳定和谐的作用是一样的。董仲舒从君权神授、君权至上的思想出发,提出一套适合封建社会政治统治需要的最高道德原则和道德规范即“三纲五常”,又称“纲常名教”。他认为圣王治国理政,要建立一套新的礼乐制度,大兴教育,对人民实行德治教化,移风易俗,建立良好的社会秩序,而人性则是教化的根据。董仲舒还提出以“六经”为德治教化内容,对人们进行德智美诸方面的教育,塑造了中华民族特有的思维方式和价值观取向,进而培育了中华民族特有的以伦理道德为核心的人文精神。

——摘编自迟成勇《董仲舒思想对中华民族精神的影响》

(1)根据材料一,指出孔子政治主张的核心及其具体内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括董仲舒对先秦儒家“德治教化思想”的继承与发展。

| A.农民的个体劳作 | B.精耕细作农业日渐成熟 |

| C.农业商品化进程 | D.田庄经营模式不断发展 |