材料一 在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。汉代董仲舒“独尊儒术”的主张把传统文化的统一性推向了极致。但事实上,统治者宣扬的“吾家治国之道,霸王道杂之”,又使它具有多样性的特点。就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。

中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性又利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

材料二 近代,中国人接纳西方文化的过程是认识世界和反思自身的过程。它冲破了中国传统的民族封闭意识和自大心理,强化了民族忧患意识和民族复兴的内在驱动力,对中国的近代化具有积极意义。这一过程中,全盘否定民族文化、对西方文化认识过于肤浅、仅限于上层人士和社会精英参与等弊端也比较明显。因此,近代中国接纳西方文化的过程也是一个包容得失的历史过程,遵循着其内在发展逻辑。实践证明,近代中国文化的最终出路-将马克思主义的理论体系与中国固有文化体系相结合,并不断吸纳全人类一切优秀文明成果和文化精华,以使中华文化体系能与时俱进,永存活力。

——摘编自孙守敏《近代中国对西方文化的接纳及得失》

材料三 习近平总书记强调,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。我们传承弘扬优秀传统文化,吸收借鉴外来文化,必须运用马克思主义的立场观点方法,取其精华、去其糟粕,有鉴别地对待、有扬弃地继承。

——刘家义《坚定文化自信担当文化使命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的基本特性并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对近代中国接纳西方文化的进程加以简要评析。

(3)根据上述材料结合所学知识,谈一谈当代如何坚定文化自信。

材料一 公元前127年,汉武帝颁布“推恩令”,规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,其他诸子都在王国范围内分到封地,作为侯国。后来,又“作左官之律,设附益之法”,限制诸侯王网罗人才,严禁封国的官吏与诸侯王结党营私。公元前112年,汉武帝以诸侯王所献助祭的“酎金”成色不好或斤两不足为借口,夺爵者达106人,占当时列侯的半数。同时,他继续推行汉初以来迁徙豪强的办法,把他们迁到关中,置于中央政府控制之下,并利用以严酷著称的官吏诛杀豪强。公元前106年,分全国为十三部(州),每部(州)派刺史一人,于每年秋天巡行郡国,按“六条问事”的职权,监督郡国,第一条就是对“强宗豪右”的限制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》第5版·上册

材料二 从公元前1世纪到公元4世纪末,罗马帝国地跨欧、亚、非三大洲,设置行省管理意大利半岛之外的地区,行省拥有不同程度的自治权。罗马民族在政治上处于主导地位,意大利以外的人(希腊人除外)被称为“蛮族”。什么是罗马民族呢?那就是罗马人和意大利人,他们在语言和文化上关系密切,也是共同打下帝国天下的核心力量。不断成熟的罗马法通行于帝国全境,但整个帝国的罗马化程度很浅,罗马人使用的拉丁语,在帝国东部的政府机关和城市中通行,广大农村则仍是各自语言的世界。

——摘编自刘家和等主编《世界史》(古代史编上卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉武帝地方治理的措施,并分析这些措施的意义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括罗马帝国国家治理的主要特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对国家治理的看法。

材料一 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四民,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——摘编自《史记陈丞相世家》

材料二 元朝为管理这样广袤的疆土,逐渐形成了一套行省制度……在邻近首都大都的河北、山西、山东等地区,不设行省,称为“腹里”……吐蕃作为一个单独的大行政区,也未设行省……起初行省带有比较明显的中央派出机构色彩,至忽必烈后期已基本上转变为地方常设的最高行政机构。

材料三 随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清统治者极其重视对边疆民族的治理。清朝对边疆民族的治理使得清朝政府在继承中国历代疆域的基础上,进一步完成了对边疆地区的统一,对边疆地区行使主权,进行有效的管辖,将一个清晰完整的中国边疆展现在世界面前,在近代以前奠定了中国疆域的版图。

——摘编自成崇德《清代前期边疆通论(上)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宰相的基本职能,并列举汉代、唐代、宋代为加强皇权采取的主要措施。(2)根据材料二并结合所学知识,指出元代管理“腹里”和吐蕃地区的机构名称,并简述元朝行省制度创立的历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出清朝在治理边疆时遇到的新问题,并列出清代前期巩固疆域的主要措施2条。

(4)谈谈你对国家治理边疆的认识?

材料一北京大学教授张传玺认为,中国历史上形成大一统的中央集权制度,是由当时的国情和民情决定的,其正面作用是主要的。在四大文明古国中唯有中华文明一脉相承,也反证了我们的先人在两千余年前选择的中央集权国家的政治道路是正确的。

材料二1911年11月,孙中山在与《巴黎日报》记者谈话时说:“中国由于地理上分为二十二行省,加以三大属地即蒙古、西藏、新疆是也,其面积实较全欧为大,各省气候不同,故人民之习惯、性质亦随气候而为差异。似此情势,于政治上万不宜中央集权,倘用北美联邦制度最相宜。”但在实践中,……武昌起义后,不到两个月,内地18个省中即有14省与上海一地举起义旗,脱离清廷,宣布独立。在这种“独立”中,不少军政府、都督受地方主义影响,拥兵自重,有割据之意。

——辛向阳《百年博弈:中国中央与地方关系100年》

(1)根据材料一,分析古代中国选择中央集权政治道路的合理性。结合所学知识举二例进行说明。

(2)根据材料二,概括孙中山在处理中央与地方关系上的主张及其结果。

(3)结合以上材料,谈谈你对处理中央与地方关系的认识。

材料一 周人以同姓兄弟或姻姓亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去,很像“掺沙子”。这是鉴于殷商孤立而亡的教训,属于周的创造。分封出去的邦国,仍是“有其土,田,人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治,地方拥有实权。

——王家范《中国历史通论》

材料二 秦始皇全面推行郡县制,以郡统县,郡行政长官称守,掌一郡行政等事务,设郡尉负责军事。郡下设县,县行政长官称县令。每年岁末,郡守派遣官吏赴京师上计,向中央呈交记录本郡情况的计簿。朝廷据此行赏罚。县则在郡上计前,向郡守呈交县计簿。中央派监御史监察郡政,纠举弹劾有罪过的官吏。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料三 西周的封建是层层分封,而汉代封建只有一层分封,诸侯王国以下依然是郡县制。所以《隋书·地理志》说;“汉高祖矫秦始皇之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典,而郡县之制,无改于秦。”这一点也是不错的。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)据材料一、指出西周分封制的创新之处。结合所学知识,分析分封制实施产生的政治作用。

(2)据材料二、概括秦朝中央政府通过郡县制来加强对地方控制的措施。结合所学知识指出郡县制全面推行的政治条件。

(3)据材料三,分析汉初的分封与周代有何不同。结合所学知识,指出汉代实行分封的后果及汉武帝采取的对策。

(4)综合材料二、三,从秦汉时期地方行政变革实践的效果,谈谈给你的启示。

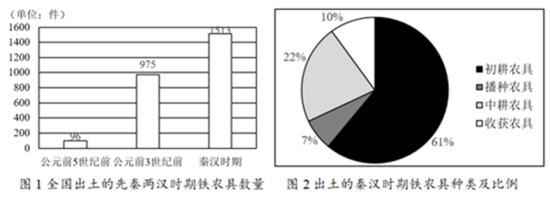

材料一 先秦两汉铁农具出土地域分布

| 春秋 战国 | 河南、湖南、陕西、四川、甘肃、山东、江苏、河北、湖北、广西、广东、山西、辽宁、吉林、内蒙古、天津 |

| 秦汉 时期 | 河南、湖南、陕西、四川、甘肃、山东、江苏、河北、湖北、福建、安徽、广西、江西、广东、重庆、贵州、山西、黑龙江、云南、北京、辽宁、吉林、内蒙古、天津 |

材料二 秦汉时期的铁农具大多出自黄河流域,其中出土最集中的属中原地区的河南省,达960件,最少的几个省只有1件。

——上述材料均摘编自包明明、幸梅芳、李晓岑《秦汉时期铁制农具的统计与初步分析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出秦汉时期铁农具的特点并简析铁农具特点形成的原因。

材料三 汉武帝时,在地方设置盐官、铁官。公元前87年,汉昭帝(汉武帝之子)即位,国势衰弱,民生困苦,霍光、桑弘羊受武帝遗诏辅政。公元前81年,汉朝的高级官员和政治家们在一起讨论当时的政治问题,进行了一场关于盐铁政策的辩论。辩论的结果,一方面肯定了武帝时期所进行的财政改革的成绩,一方面又为昭帝时期调整某些经济政策作了舆论准备。

盐铁政策辩论双方主张(节选)

| 御史大夫桑弘羊 | 贤良、文学之士 |

| 先帝哀边人之久患……故兴盐、铁,设酒榷,置均输,蕃货长财,以佐助边费……今大夫君修太公、桓、管之术,总一盐、铁,通山川之利而万物殖。是以县官用饶足,民不困乏,本末并利,上下俱足。此筹计之所致,非独耕桑农业也。 | 今废道德而任兵革……立盐、铁,始张利官以给之,非长策也。今郡国有盐、铁、酒榷、均输,与民争利……国有沃野之饶而民不足于食者,工商盛而本业荒也……愿罢盐、铁、酒榷、均输。 |

——摘编自(西汉)桓宽《盐铁论》

(2)据材料,概括西汉盐铁政策辩论双方的核心主张及其理由。

(3)综合上述材料并结合所学,从治国理政的角度,谈谈对这场辩论的认识。

材料

盐铁专营应不应废止?

始元六年(前81年)二月,霍光以昭帝名义,令丞相田千秋、御史大夫桑弘羊,召集贤良文学(贤良方正所选拔出的人才)六十余人,就武帝时期的各项政策,特别是盐铁专营政策,进行全面总结辩论。贤良文学一方认为:“抑末利而开仁义,毋示以利,然后教化可兴,而风俗可移也。今郡国有盐、铁、酒椎,均输,与民争利。散敦厚之朴,成贪鄙之化。是以百姓就本者寡,趋末者众"。并指出“今县官作铁器,多苦恶(质劣)……盐铁贾责,百姓不便”。他们还认为盐铁专营吸引了大量商贾为官,权与势结合在一起,造成了“贫者无立锥之地,富者田连阡陌”的局面。

桑弘羊一方则认为:盐铁归之于民,“民大富,则不可以禄使也;大强,则不可以罚威也”。如此发展,则会形成“权移于臣,政坠于家,公室悲而田宗强”的局面。他们进一步指出:“先帝(武帝)哀边人之久患,……故兴盐、铁……以佐助边费。今议者欲罢之,内空府库之藏,外乏执备之用,使备塞乘城之士饥寒于边,将何以赡之?”

——摘编自桓宽《盐铁论》

根据材料并结合所学知识,就双方的观点谈谈你的看法。

材料一 春秋时期,各族在文化上的联系和交融,是各族在经济及政治上联系和交流的反映和升华。它表明这一时期各族的交融已经达到相当成熟的地步,为汉民族的形成迈出了具有重要意义的一步。战国时,东北方的燕国使辽河、海河流域各族逐步与华夏民族交融。自称“蛮夷”的楚族,纵横于汉水、长江流域,成为华夏民族在南方的主要分支。西方的秦国经商鞅变法,进一步吸收、继承和发展了华夏文化,后来居上,一跃而成了华夏民族重要的分支。随着铁农具的普遍使用,适应商业发展的金属货币的广泛流通,交通的发达,城市的繁荣,华夏民族共同经济生活的联系越来越紧密,于是出现了“四海之内若一家”“天下定于一”的共同心理素质。

——摘编自白寿彝等主编《中国通史(第四卷)》

材料二 西汉时期,西北方向与匈奴累年作战。为妥善安置“四夷”,西汉多置属国,自两汉时期先后设置安定、天水、张掖等属国,此后属国制度逐渐从西北边塞扩展至东北、西南方向。属国对降附民族进行集中管理,保留其原有的社会组织,这些属国至东汉时期已陆续郡县化了。此外,针对西域与东北边疆的现实,两汉时期还设置了西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校尉以及使匈奴中郎将等边疆管理机构和职官。

——摘编自卜宪群、袁宝龙《秦汉边疆治理思想的演进历程、实践经验与教训》

材料三

时间 | 事件 |

贞观九年(635年) | 唐军击破控制今青海、甘肃一带的吐谷浑,吐谷浑降服于唐朝 |

贞观十四年(640年) | 唐灭西域高昌国,设安西都护府,管辖天山以南的广大地区 |

贞观十八年至贞观二十二年(644—648年) | 唐在西域灭焉耆,破龟兹 |

唐高宗显庆二年(657年) | 唐灭西突厥,唐朝声威跨越葱岭,到达波斯 |

——摘编自白寿彝等主编《中国通史(第六卷)》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期民族关系出现的重要变化。

(2)根据材料二,归纳西汉边疆治理的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析唐朝前期能控制西域的原因并指出其经略西北边疆地区的制度性举措。

(4)综合上述材料,谈谈你对中国古代民族关系的认识。

材料一 “道之以德,齐之以礼。”

“法者,编著于图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。”

“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——摘录自岳麓版《文化发展历程》

材料二 汉武帝即位后采取了各种措施来尊崇儒家,包括:在思想方面,肯定董仲舒的新儒学;在政治方面,用文学儒者数百人参与国家大政;在教育方面,兴办太学,使天下文人学儒家经典。……从此,儒家思想成为我国封建社会的正统思想.延续了2000余年之久。

——王永祥《董仲舒评传》

材料三 思想界一直有一个关于文化与政治之关系的争论,说到底是文化优先论,还是制度优先论。我认为如果纯粹从抽象逻辑上探讨,就是“鸡生蛋,蛋生鸡”的问题,两者可能都同样重要,没法分清孰轻孰重。

——高全喜:“究竟什么是共和国?”

(1)概括材料一中所涉及到的几种政治思想,指出它们的共同点。

(2)根据上述三则材料,就“思想文化与政治制度之关系”谈谈你的认识。(要求:观点明确,史论结合,论从史出。)

材料一 为解决对匈奴作战的粮草供应问题,汉武帝在西域实行屯田制度。公元前121年,汉武帝开始招募内地农民戍边屯田,对戍边农民赐予官爵,分给官地、农具、种子等。公元前119年,实行军队屯田,屯田所需土地、农具、种子等各种用品由国家统一发给。此后,军队屯田逐渐成为主要屯垦模式。开始时屯垦多由临时机构管理,到汉元帝后,西域都护成为屯垦总管,下有都尉或校尉、曲侯、屯长等分管各屯垦点。西汉在西域的屯垦不仅为统一西域创造了条件,也成为历代中央王朝治理西域的重要国策。

——摘编自李祖德《西汉的屯田》等

材料二 新疆和平解放后,为了解决当地严峻的经济困难,中央决定在新疆开展大规模屯垦戍边。1950年,驻疆部队开展了前所未有的大生产运动,当年实现了粮食蔬菜的自给。1954年,新疆军区生产建设兵团成立,军队建设军垦农场逐步转变为兵团职工建设国营农场,新疆屯垦进入到一个新的阶段。根据屯垦规划,兵团积极引进、吸收研发和推广先进生产技术,使新疆的国营农场建设朝着规模化、机械化、现代化的方向发展;实行农林牧副渔全面发展的战略,形成多门类的现代工业体系,为新疆现代工业发展奠定了基础。

——摘编自赵曼《新中国新疆屯垦戍边之发展阶段与特征》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉政府在西域实行屯田的主要措施,并简析其意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新中国成立初期的新疆屯垦与西汉西域屯田的不同之处。综合上述材料,就少数民族地区的经济发展谈谈你的认知。