材料一 先秦儒学是在特定的时代气候之下,植根于前代文化的丰厚土壤而成长起来的。它既承担着前代文化传统传承接续的历史使命,也必须回答当时社会所面临的实际问题。春秋时代剧烈变化着的中国社会,在政治、经济、军事、伦理、文化等方面都向当时的思想家们提出了许多迫切需要解决的现实问题。这些问题大多是由于生产力发展到一定水平以后,人群之间的社会关系、社会交往、社会组织日趋复杂化而引发出来的,而其核心问题是社会政治与伦理道德问题。这也是先秦儒学所要着重解决的问题。

——摘编自徐克谦《先秦儒学及其现代阐释》

材料二 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”:秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势通退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

材料三 道德限制使宋代儒学家们的想象力和灵活性受到了限制,但通过他们直接和清晰的阐释,儒学还是回复到日常事物和私人生活中。它不仅是有教养的上层阶级的行为准则,也在中国历史上第一次成为国家正统的意识形态。儒家哲学建构了一个强大的伦理道德架构支撑着整个社会的成员,但它还是给宋代的转型留下了很大的发展空间。宋代的转型是它有别于中国其他朝代的一个重要特征。

——迪特·库恩《儒家统治的时代:宋的转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析宋代儒学“成为国家正统的意识形态”的原因。结合所学知识,谈谈你对儒学地位变化的看法。

材料一 吾国古代之士,皆武士也,然亦有库、序、学、校以教之。士为低级之贵族,居于国中(即都城中),有统驭平民之权利,亦有执干戈以卫社稷之义务,……其时士皆有勇,国有戎事则奋身而起,不避危难,文、武人才初未尝界而为二也。自孔子殁,门弟子辗转相传,渐倾向于内心之修养而不以习武事为急,……故大部分人皆趋重于知识、能力之获得,盖战国时有才之平民皆得自呈其能于列国君、相,于是武士乃蜕化而为文士。然战国时,士不但不能废武事,其慷慨赴死之精神且有甚于春秋。彼辈自成一集团,不与文士混。以两集团之对立而有新名词出焉:文者谓之“儒”,武者谓之“侠”,儒重名誉,侠重义气。……古代文、武兼包之士至是分歧为二……儒侠对立,若分泾、渭,自战国以迄西汉殆历五百年。……及汉代统一既久,而游侠犹不驯难制,则惟有执而戮之耳,故景帝诛周庸,武帝族郭解,而侠遂衰;举贤良,立博士,而儒益盛。……范晔作史,不传游侠,知东汉而后遂无闻矣。

——摘编自(美)余英时《士与中国文化》

材料二 在12和13世纪,骑士的道德标准和生活方式变得文明起来。随着封建诸侯权力的强化,诸侯们能够在更大程度上维持领地的秩序;而更加安逸的生活也许会降低一个人的野蛮程度,骑士精神逐渐形成。一个骑士俘获另一个骑士后,不再给他戴上镣铐、投入地牢,直到家族和陪臣付钱赎回,相反,俘虏被待若上宾。12世纪中叶,任何体面的骑士都会给敌手一个穿盔戴甲的机会,然后再发动攻击。12世纪末,许多骑士不再承认他们为利益而战,他们仅仅为荣誉而战。12世纪对武士行为的另一个重要影响来自一种对妇女在封建社会中的作用的新的强调。这部分由于教会的影响,部分由于新风行的骑士爱情。教会教导妇女要臣服于丈夫,但它一直倡导尊重妇女,对妇女要温文尔雅。然而,骑士爱情对中世纪社会的影响完全不同于教会。它的中心原则是,如果一个骑士献身于侍奉一位女士通常是有夫之妇对她百依百顺、爱慕备至,他就会最有效地赢得声誉。

——摘编自(美)布莱恩·蒂尔尼/西德尼·佩因特著《西欧中世纪史》第七版

(1)根据材料一并结合所学知识概括从春秋到东汉“士”的主要变化,并分析造成这些变化的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中世纪晚期骑士精神形成的原因,并概括骑士精神对欧洲社会产生的影响。

3 . 阅读材料,回答问题。

材料一“行仁政而王,莫之能御也。”

“处无为之事,行不言之教。”

“明法者强,慢法者弱。”

材料二“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

材料三唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(1)概括材料一中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

材料一 董仲舒以《公羊春秋》为依据,将周代以来的宗教天道观和阴阳、五行学说结合起来,吸收法家、道家、阴阳家思想,建立了一个新的思想体系,成为汉代的官方统治哲学,对当时社会所提出的一系列哲学、政治、社会、历史问题,给予了较为系统的回答。从儒学的发展工程看,董仲舒思想体系的建立,标志着儒学进入理论创造的阶段。

材料二 韩愈是儒学复兴的首倡者,最先提出儒家的“道统”:“无所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死,不得其传焉。”韩愈将孟轲视为孔丘死后的唯一真儒,而与大禹等量齐观,并将孟轲学说视为进入儒家儒道的唯一门径。……在韩愈看来,“道统”自孟子以后就失传了,其原因在于秦始皇“焚书坑儒”的破坏和汉儒对“大义”的不明,他在《与孟尚书书》中说“汉氏以来,群儒区区修补,百孔千疮,随乱随失。其危如一发引千钧,绵绵延延,浸以微灭。于是时,而唱佛老于其阁,股天下之众而从之。”……因此,要复兴儒学,就应该抛弃汉唐儒生的那套学风,“《春秋》三传束高阁,独抱遣经究终始”。韩愈的“道统”,以及其对“道统”失传原因的分析,包括他对整个汉儒的基本估计,为后来的宋儒全盘接受。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出董仲舒新儒学与孔子时代的儒学相比有哪些不同之处?

(2)结合材料二及所学知识,指出韩愈对儒学的认识,并概括这种认识产生的背景。

材料一

守旧而又维新,复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”以及虽然在变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。汉代以后,儒学几经变化。礼教德治思想始终一贯,从而成为中国传统文化的正宗。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二

朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出“存天理,灭人欲”之说。天理是公道和良知。……朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应该根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识”。

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理,灭人欲”等理学观念的反思》

材料三

在物质生活富足的前提下,那些经济上有实力的商家要求政治上的地位,于是出现了精神上的反叛。这种生活本体的变化引发了作家创作意识变化,时代前进的要求也为时代前进的思想变化提供了基础。李贽在这样一种生存环境下,他的思想也有了初步的“民主意识”,从而为他的“民本意识”突破儒家“民本思想”提供了社会基础。从李贽生存的地理环境来看,当时李贽生活在比较繁华的贸易港口泉州,西方的一些先进思想和观念通过这一窗口传播进来。在中西方文化的交融影响下,李贽的思想更具反叛精神,富有战斗性。

——肖国华《李贽的儒家情节》

(1)根据材料一和所学知识,分析儒学在先秦一度成为“显学”的原因及儒家学说被“捧上独尊地位”的过程。

(2)根据材料二和所学知识,概括理学思想的进步之处。

(3)根据材料三和所学知识,概括李贽思想产生的主要社会背景。

(4)根据上述材料和所学知识,分析说明儒家思想能够长期居于中国传统文化的主流地位的原因。

材料一 自夷夏意识产生以来,“夷夏之辨”便成为主导和决定边疆理念发展的重要因素,其本质是不同文化背景下各族群之间的现实竞争。春秋时期,孔子把区分夷夏的标准由血统改为礼术,从而使传统观念中不可跨越的夷夏之别具备了松动的可能,使得夷夏之间的互转成为可能。孔子称:“故远人不服,则修文德以来之。”《礼记·曲礼》云:“礼闻来学,不闻往教。”孟子亦称:“夫子之设科也,往者不追,来者不距(拒)。”

材料二 随着新儒学整合的不断深化,董仲舒的边疆理念表现出强烈的“有为”倾向。董仲舒提出了“王者爱及四夷”的观点:“故王者爱及四夷,霸者爱及诸侯,安者爱及封内,危者爱及旁侧,亡者爱及独身……如此者,莫之亡而自亡也。”四夷亦属天下、万物的范畴,王者有爱其之权利,亦有爱其之义务。爱及四夷,体现了身为王者主动施爱于四夷的积极心态。至汉武帝之世,华夏族群即将完成最后的整合与重建,爱华夏于内的任务基本完成,爱及四夷成为新的时代使命。董仲舒所强调的“大一统”思想,即“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也”,是其边疆观念的理论基础,与汉武帝的政治需求有着高度契合。

——以上材料均摘编自袁宝龙《秦汉新儒学转向与汉武帝边疆思想体系的构建》

(1)概括先秦至汉代儒家的边疆思想倾向的变化,并指出这一变化的政治实质。

(2)说明董仲舒边疆思想形成的社会背景。

(3)从魏晋至清中叶任选一个时期,试举一例说明社会思潮对边疆或民族治理的影响。

材料一 公元前60年,西汉王朝在西域设置“都护”,完成了对西域的统治。在此前后,西汉王朝为开发和治理西域地区实施了一系列措施:组织汉族军民进入西域地区实施屯垦、守卫边疆。据相关史料记载,在西汉开发西域地区的100多年时间里,屯田军民共开荒50余万亩,不但解决了军粮问题,而且引入了先进的农业技术和生产方式,促进了当地经济的发展。为保证西部边境的安全和“丝绸之路”的畅通,西汉政府还在西域各商道上修筑了许多城堡和连绵不断的烽燧亭障,并部署军队成守,兼管西域的交通。同时,西汉朝廷对西域地区实行宽抚政策,基本上不向当地各族人民征收赋税。西汉王朝主要采取“恩威并施”的政策,最终实现了对西域的统一,其内容有:和亲,诛灭异已等。

——摘编自刘秀梅《我国历史上的四次西部大开发》

材料二 2000年初,国务院西部地区开发领导小组召开西部地区开发会议,研究加快西部地区发展的基本思路和战略任务,部署实施西部大开发的重点工作。同年10月,中共十五届五中全会提出,把实施西部大开发、促进地区协调发展作为一项战略任务,并强调:“实施西部大开发战略、加快中西部地区发展,关系经济发展、民族团结、社会稳定,关系地区协调发展和最终实现共同富裕,是实现第三步战略目标的重大举措。”此后,逐渐形成西部大开发总的战略目标,即到21世纪中叶,从根本上改变西部地区相对落后的面航,建成一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山川秀美、人民富裕的新西部。

——摘编自中国发展门户网《西部大开发简介》

(1)根据材料一并结合所学知识、概括西汉治理西域的措施及特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明21世纪进行“西部大开发”的社会背景,并分析西汉时期和21世纪两次“西部大开发”产生的共同影响。

8 . 材料 汉代教育领域的改革

| 汉初 | 汉延秦制,于诸子百家各立博士,其数多至数十人。朝廷所崇信的学术,黄老之外,便是申韩,对于儒家思想并不重视 |

| 汉文帝时 | 采纳贾谊的主张,以礼乐教化转移风俗,儒家思想才渐渐抬头 |

| 汉武帝建元五年(公元前136年) | 武帝增置五经博士,形成儒家独尊的局面 |

| 汉武帝元朔五年(公元前124年) | 为五经博士置弟子员50人,以受经术,期限为1年。弟子员主要选自民间18岁以上的子弟。毕业后,能通一经以上的可补“文学掌故”,等第高的可充任郎官 |

——摘编自傅乐成《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出战国到汉代教育领域发生的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝发展教育的政治背景,并说明其影响。

材料一 (汉武帝)和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的各种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等等构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二 理学家继承了传统儒学入世思想,从责任感和使命感出发,形成了理学思想体系。这一思想使士大夫阶层普遍参与讨论个人、家庭、家族、国家和政治,从而建立了统治者认定和推行的道德伦理规范,使阶级矛盾在某种意义上有一定的弱化,更使得士子的心灵得到充实。

——徐公喜、万红《宋明理学的层次模式》

(1)据材料一,概括儒家思想对于封建统治的作用。结合所学知识,说明儒家思想在封建社会中的地位。

(2)根据材料二,指出理学家构建“理学思想体系”的出发点。结合所学知识,概述宋代的儒学思想家们是在怎样的背景下推动儒学发展的,并概括宋明理学家加强个人“道德伦理规范”的两种主要途径。

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

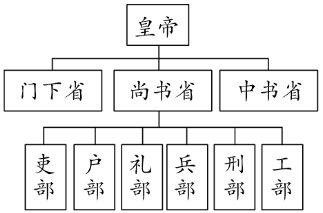

材料二 唐朝三省六部制示意图:

材料三 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝三省六部制的特点和历史作用。

(3)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。