材料一:在公元前6世纪至公元前3世纪之间,关于经济问题的广泛讨论,成为当时“百家争鸣”的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二:先秦之时,政府对经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买,在一定程度上增加了人民负担。公元前81年,昭帝诏有司问郡国所举贤良、文学,皆对“愿罢盐、铁、酒榷、均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自《中国经济史》

(1)根据材料一、材料二,指出春秋战国时期与汉武帝时期的经济主张的不同。(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简述春秋战国时期与汉武帝时期经济主张提出的历史背景。

材料一 他们主张生活的各个方面都要法律加以详细的规定,法律是专为促进国家的经济和军事力量而制定的……法家的这些原则为秦统治者所采纳时,其效能显示了出来。秦统治者利用这些原则开始征服其他诸侯,建立第一个帝国。

材料二 西汉建国初期,由于经过长期的混乱,社会经济已经濒临崩溃的边缘,“时大城名都民人散亡,户口可得而数栽什二三”的境地。西汉统治者在这样严峻的形势下,出于恢复和发展经济、安定社会秩序、巩固政权的需要,在政治法律思想方面来了一个大转变……

材料三 ……到西汉中期,具有“雄才大略”的汉武帝急功近利,一反其先辈“清静无为”的方针,采取积极有为的政策,“外事四事,内兴功利”。在这样的形势下,主张加强专制皇权和维护封建大一统的董仲舒新儒学便应运而生,而以新儒学为特征的封建正统法律思想也开始形成。

(1)依据材料一及所学知识,指出“法家的这些原则”是哪些原则?为什么秦统治者采纳“法家的这些原则”?

(2)依据材料二,指出西汉初期统治者采取了什么样的“政治法律思想”?

(3)结合所学知识,指出董仲舒是如何建立新儒学的?

(4)依据上述材料,你认为导致统治思想变化的因素有哪些?

材料一 汉武帝是一位具有远大志向的皇帝,他即位以后,采取了一系列的拓疆活动:北击匈奴收复北方许多失地;沟通西域,将西域纳入汉朝的控制之内;南平越族,设立许多新的郡县经略西南夷,设立郡县,开辟交通,加强了各族、各地区与中原王朝的联系与交流;出兵朝鲜,设立郡县。这些举措的实施,使汉王朝的疆域空前扩大。

——摘编自石青《试析汉武帝的治疆政策》

材料二 在中国帝王之中,李世民可算是最具人身方面吸引力的一位。……他有恻隐之心而又好奇心重,不惧危难也不辞劳瘁。唐太宗摒弃旧时惯用的民族分化的做法,把“抚九族以仁”当作“君之体也”。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

材料三 忽必烈进入中原,建立元朝,为加强对地方的控制,以中书省分驻地方,称行中书省,以便直接控制、处理政务……各省还设有行枢密院和行御史台分管军事和监察。

——《中国政治制度史》

(1)根据材料一,概述汉武帝的拓疆举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐太宗“抚九族以仁”的具体史实。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析元朝地方行政制度的内容;及其影响。

材料一 丞相绾言:“燕、齐、荆地远,不为置王,无以镇之。请立诸子。”始皇下其议。廷尉斯曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡、县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也;而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《资治通鉴·第七卷》

材料二 主父偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”于是上从其计。

——《史记·平津侯主父列传》

(1)根据材料一,分别概括丞相王绾、廷尉李斯和秦始皇三人的主张及理由。

(2)根据材料二,说明汉武帝时中央与地方间存在的问题及其产生的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出秦始皇和汉武帝时期解决地方管理问题的办法及其效果。

材料一:汉武帝时,经过一番改革,国力强盛。一方面,朝廷直接控制的区域较前代大大增加;另一方面,地方豪强势力以强凌弱、武断乡曲的现象十分常见,郡国吏治日趋腐败怠惰。元封五年,汉武帝把全国分为十三个监察区域,叫十三州部,每州部设刺史一人。刺史每年八月巡视所部郡国,“以六条问事”。这六条详细规定了刺史监察的范围……刺史由丞相派属员分任,秩六百石,代表朝廷,故“位卑而权重”。十三部刺史的设立,加强了朝廷对地方的控制。

——摘编自王宇星、卜宪群《西汉刺史制度是一大创举》等

材料二:元朝时制定了《定台纲三十六条》等法规。这些法规改变了历朝奉行的“以卑察尊”传统,第一次使监察制度得到国家法律保障。元在中央设御史台,与中书省、枢密院地位等同,并有权弹劾这些部门。在地方置行台和廉访司,行台具有“弹劾行中书省、宣慰司及以下诸司官吏”的权力,行省行政体系与行台监察体系各自平行,互不统属。廉访司负责监察行省以下路、府、州、县。元代监察体系覆盖全国,为明清监察体系的完善奠定了基础,是现代中央、省、市(县)三级监察体系的最早模型。

——摘编自李晓春《从制度改革看元代监察体制的历史贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝时设立刺史的社会背景及其特点。

(2)根据材料二,概括元代监察体制出现的新变化。结合所学知识,指出元代监察体制改革的积极意义。

材料一:自汉以来至今,儒家思想在绝大部分历史时期是中国的主流价值观。汉朝以后,历朝历代四书五经被无数次修订,孔子原作已面目全非。儒学在魏晋时期演变成玄学。唐代政权基本上以儒家思想为主导,但是也渗透了道教和佛教。宋朝时发展为程朱理学,尊周敦颐、程颢、程颐为始祖,朱熹为集大成者,经明朝王阳明又发展为心学。后取得官方地位。现在所说的儒家思想,相当部分来自宋朝的文献。元明清时期,科举考试都以朱熹的理学内容为考试题目,对思想产生了很大的影响。

——摘编自盛文林《最经典的国学常识》

材料二:辛亥革命后,一些目光敏锐、思想激进的知识分子意识到:单纯的政治革命尚不足以救治中国,原因在于多数国人思想守旧、迷信盲从,无独立性,无自觉心,立宪政治而不出于多数国人之自觉、多数国民之自动,与封建政治、奴隶政治没有两样。因此,若想保住共和制度,实现真正的民主,应该首先培养国民的自觉、自动精神。而要做到这一点,就必须大力宣传现代文明意识,批判传统文化中的腐朽观念。⋯⋯对于儒家本身所批判的也主要是其中的纲常礼教观念,至于孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”之语,勤、俭、廉、洁、诚、信等价值观念,以及儒家的“大同”理想等仍常为新文化运动发起者们借用。他们的潜意识里存在着道德价值取向,借思想解决问题的行为方式取向等。

——摘编自史仲文、胡晓林《中国全史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从汉到宋儒家思想的发展历程,并说明儒家思想的积极作用。

(2)根据材料二,概括新文化运动批判儒学的意图及特点。

材料一:秦始皇统一中国后,设立监察机构御史台,由御史大夫主管,御史台并不是专门的监察机构,仅为分权而设置。汉朝继承并完善了秦朝的监察制度。汉武帝时期,监察制度进一步完善,除中央外,地方监察制度进一步改革,实行刺史出巡制,将地方分为十三个监察区域,工作方式由常驻式改为流动式,由此制定了被称为百代不易之良法的《刺史六条》。此外,汉朝时期出现了我国古代第一个专门性的监察法规,即《监御史九条》。东汉时期首次出现了“专任弹劾”的专职中央监察机构御史台,从此中国古代监察制度初步形成。

——摘编自杨联《中国古代监察制度的变迁、特征及启示》

材料二:权力的集中利于行政命令的发布与实施,但也可帮助官员与监察机构间构建信息壁垒。尤其在信息通讯技术欠发达的封建国家,实权官员极易利用权力优势要求治下官员瞒报税收、虚报灾情、抵抗监察。人治背景下,监察权来源于皇权,监察制度的良好运行寄希望于皇帝的贤明,使其极难成为具有公定力、稳定性的法治制度。本意为“为朕耳目”的地方提刑按察使有权监督、弹劾监察御史,但是在明朝历史上几乎没有提刑按察使弹劾监察御史的案例。明嘉靖年间世宗皇帝迷恋炼道修玄,政事懈怠。到明中叶,随着监察官员威权日重,各种恶习也暴露出来,如攀结权贵、贪赃枉法……凌辱地方官吏,干扰地方行政。

——摘编自漆晨航《明代监察制度衰败成因分析与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉代监察制度的特点。

(2)根据材料二,分析明朝中后期监察制度走向衰败的原因。综合上述材料,简要评价中国古代监察制度。

材料一 西汉初年,受国力限制,不得不采用消极防御的政策,甚或以“和亲”和“岁奉匈奴絮缯酒食物”的办法,以谋求沿边郡县的安定。公元前140年,汉武帝继位,对仍不断进行骚扰的匈奴势力,进行有效地反击,团结西域各兄弟民族“断匈奴右臂”,乃成为汉朝的根本战略。经七十余年的努力和斗争,这项伟大计划终于获得成功,其标志就是匈奴贵族势力退出西域,汉朝西域都护府建立。

材料二 644年,龟兹平定,西域实现统一。唐朝对西域的统辖,承袭了汉朝的羁縻政策,在各方面又大大向前发展完善一步,进一步维护和巩固了西域各地对唐王朝的隶属关系,建立并加强了西域各族对统一的多民族的国家和中华民族大家庭的深厚感情。

——上述材料均摘编自殷晴《汉唐西域民族政策述论》

(1)根据材料一,指出汉王朝对匈奴政策的变化,并结合所学知识简析变化原因。

(2)根据材料一、并结合所学知识,概括汉唐对西域采用的民族政策的意义。

材料一 汉帝国的版图空前扩大,拥有84个郡和18个诸侯国……皇帝无与伦比的地位在很多制度和规范中得以体现……汉朝廷续了秦的很多做法。然而,汉朝之所以能够国祚长久,得益于它善于通过摸索或者以渐进的方式变通秦的举措,而且经常颇不情愿地采用一些新的控制手段。

——摘自【美】陆威仪:《早期中华帝国:秦与汉》

材料二 (汉武帝)继位之初接受董仲舒的建议,又于第五年设置五经博士,启用好儒术的田蚡为相。田蚡把博士中不治儒学的人一律开除,招聘数百名儒生补充进来……到了西汉末期,超过三万名儒生进入皇家学术机构。

——改编自任世江:《高中历史必修课程专题解析》

(1)指出材料一中汉朝廷续秦朝的两项政治制度。为了巩固空前扩大的疆域,汉武帝在监察制度方面采取了什么新举措?

(2)根据材料二并结合所学知识,列举汉武帝提升儒学地位的措施,并简述这些措施对中国“统一多民族封建国家”局面的影响。

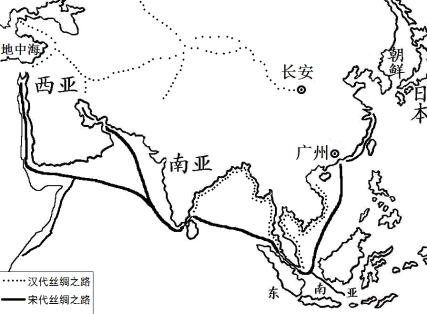

材料一 汉代与宋代丝绸之路示意图

材料二 综合各种资料基础上对中国人口的估计是:1500年为1.25亿(保守估计为1亿);1750年为2.7亿(保守估计为2.07亿);1800年为3.45亿(保守估计为3.15亿);在17世纪初,出现了一些大城市,如南京达到100万人口,北京超过60万人口。到1800年,广州与邻近的佛山加起来,有150万人口。

——摘编自弗兰克《白银资本》

材料三 中国的封建专制皇权则恰恰相反,实行的是“重农抑商”政策,统治者对世界形势懵然不知,当葡萄牙人进入澳门时,他们仍处之泰然,丝毫没有感到这是处于重大转折中的西方殖民力量伸入东方繁荣第一个触角。中国的私人海外贸易既然得不到政府的保护而未能充分发展,也就不能通过海外贸易而积累足够的货币资本,促进资本主义萌芽的成长。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》

(1)比较汉代和宋代丝绸之路路线的不同并简析变化的原因。

(2)材料二中表现出了哪些历史现象?结合所学分析导致这些现象产生的原因。

(3)依据材料三并结合所学,分析私人海外贸易得不到充分发展的原因及影响。