材料一

| 秦 | 徙天下豪富于成阳十二万户 |

| 汉 | 迁徙天下奸滑吏民于边 |

| 魏晋南北朝 | 自永嘉截至刘宋之季,南渡人口约有九十万 |

| 唐 | 三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉(李白诗句) |

| 明 | 一遇水旱,饥荒老弱者,转死沟壑,贫穷者流徙他乡 |

——整理自《史记》《汉书》《魏晋南北朝史》等

材料二

| 历史时段 | 12世纪初~16世纪下半叶 | 16世纪下半叶-鸡片战争 | 鸦片战争~新中国成立 | 20世纪50年代~今 |

| 移民主体 | 华商 | 华商、华农 | 华工 | 华侨、华商、华农、华工 |

| 移出地 | 粤、闽、浙 | 闵、鸟、浙、滇、桂 | 粤、闽 | 东南亚、中国大陆、香港、台湾 |

| 移入地 | 东南亚交通、贸易中心地区 | 东南亚、东北亚 | 亚、美、欧、大洋、非等洲 | 北美、奥、日、西欧、南美、东南亚 |

| 数量/万 | 10余 | 100余 | 1000余 | 2000余 |

——摘编自曹树基《中国移民史》等

(1)根据材料一并结合所学指出表格中历代人口流动的原因并说明魏晋南北朝时期“北人南迁”的影响。(2)根据材料二并结合所学概括近代以来中国海外移民的特点并说明华侨华人的历史贡献。

材料 自西晋永嘉之际北方大乱,“幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北流人,相率过江淮”,“及胡寇南侵,淮南百姓皆渡江”。以后北方流人南下几未中断,据估计北方人口南下总数约九十余万。为安置这些北方士人和流民,东晋在长江南北设立了很多侨州、侨郡和侨县,用北方地名建置,管理各该属籍的流人。侨人的户籍用白籍,以区别于土著人的黄籍,属于白籍的人户享受免除一定赋役的优待。侨置政权的官吏皆由北方士人担任。

为限制大族的占有人口和增加政府收入,早在东晋成帝时便先后有“咸和土断”和“咸康土断”的实行。所谓土断,即不论原来属籍何地的大族与庶民,一律以土为断——按现居住区编入户口,将白籍改成黄籍,承担国家租役。桓温的“庚戌土断”成果较显著。

在加强经济上的集权方面,刘裕当政时,又于东晋义熙九年(413年)实行“义熙土断”。这次土断雷厉风行,会稽余姚大族虞亮隐匿千余人,被刘裕处死。

——摘自詹子庆、田泽滨主编《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括东晋侨置州郡的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概括“义熙土断”的意义。

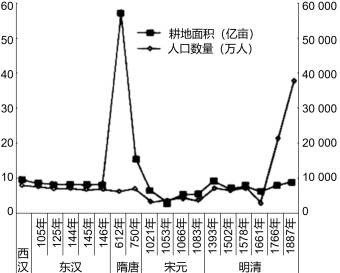

材料 历代耕地面积与人口数量比较

说明:隋612年的数据是偏大的,在20多年里耕地增长了36.5亿亩,这个增长速度是不可靠的。春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三个时期因为处于国家战乱分裂时期,资料记载很少,没有找到比较准确的数字,所以在图表上没有计入。

——整理自梁方仲编著《中国历代户口、田地、田赋统计》等

(1)根据材料,指出中国古代人口数量与耕地面积变化的特征,并结合所学知识说明促使这些特征形成的因素。(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一历史时期,就“人口、耕地与社会生活”展开论述。

材料 北魏孝文帝认为使用近百年的都城平城“只是用武之地,非可文治”,而洛阳是帝宅王里,可“光宅中原”,故有意迁都。由于迭经战乱,洛阳早已衰败,太和十七年(493)举文帝巡幸洛阳,令穆亮和汉族人氏李冲,董爵等人筹划重建。两年后,北魏“六宫及文武,尽迁洛阳。”考古发掘证明,北魏洛阳城的核心格局继承和发展了中原正统王朝的都城模式和制度,主要建筑的规模、位置和名称等于魏晋一致。迁洛早期重建的洛阳宫太极殿广泛吸收和借鉴了魏晋洛阳城、南朝建康城和平城太极殿的形制。整个城市分为宫城、内城和外郭城。布局谨严,规模宏大,远超前代。筑外郭城以及在城内统一规划建造里坊,使郭城区域的功能进一步明确和丰富,是中国古代都城营建的一大创举。三重城围都城行制的出现,也改变了过去都城前朝后市的布局。开东魏、北齐邺都南城和隋唐长安城宏大整齐之先河。

——摘编至钱国祥《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究》等

(1)据材料,分析孝文帝重建洛阳的原因。(2)结合所学知识,简析北魏重建洛阳的意义。

材料一 两宋之际,北方战乱的影响与南方地区社会经济的发展,促成了我国历史上继西晋、唐中期以后第三次大规模人口南迁。在中国历代的人口分布上,北宋末年首次出现南北均衡。此后,南方的人口优势逐步确立,南方经济明显领先,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。元明清时期,这种趋势继续发展。

——摘编自章开沅《中国经济史》

材料二 中国流动人口的规模在改革开放后的30多年持续增长,从1982年的657万人增长到2010年的2.2亿人,达到了前所未有的规模。上海、广州和北京等城市的当地常住居民中,约40%是流动人口。2010年全国流动人口中约有1.5亿人来自农村,省内流动人口中有54%来自农村,跨省流动人口中则有近82%来自农村。20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入。东莞、深圳、中山等城市的流入人口数量已占常住人口的一半以上。21世纪以来,长三角地区流入人口增长速度超过珠三角地区,其中以浙江流入人口增长幅度最大。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括三次人口南迁的表现,并分析中国古代经济重心南移的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放以来,我国人口流动的特点及影响。

材料一

| 历史时期 | 古代中国 | 古代罗马 |

| 公元4世纪 | 北方少数民族南下中原 东晋南迁(317—420年) 北方十六国时期(308—439年) | 罗马帝国首都东迁(330年) 日耳曼人入侵(375年起) 罗马帝国东西分裂(395年) |

| 公元5—6世纪 | 南北朝对峙(420—589年) 西罗马帝国灭亡(476年) | 隋朝再次统一中国(589年) 欧洲日耳曼人小国林立 |

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》、白寿彝主编《中国通史》

材料二 日耳曼王国,除个别短暂“部分罗马化”外.绝大部分干净彻底地“去罗马化”。他们使整人西欧与罗马制度背道而驰,走入了长达1000年的封建社会。从哥特人的“二元政治”“族群分海到法兰克人的“封建采邑”“领主自治”。无一不导向独立分散的政治格局。

用种族、宗教、风俗、神话去划分世界.是西方文明的习惯。不以血统种族而以文化制摩论页之别,则是中华文明的传统。中国古代就形成了“华夷无间”的族类观念,是一种族群融合的“混一天下”,无论哪个族群都把“大一统”当成政治终极目标。这是包括五胡在内的众多非江游群能够融入统一多民族国家的思想基础。一部中华民族史是一部“天下精神”超越“族性自限”的历史,其中饱含着深沉的“命运共同体”情感。这些情感.是仅凭外来理论描述中国的人难以理解的。

——摘编自潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》

请回答(1)依据材料一并结合所学知识,比较4—6世纪中国和罗马发展历程的趋向,从中可以得到什么宏观历史认知?

(2)根据材料二分析6世纪中国、西欧不同历史走向的原因,该材料的研究有何意义?

材料一 南朝时期,南方经济获得较大发展。由于北人南迁,给南方带来了先进的冶铁技术,南方冶铁业因此得到发展。稻田耕作开始使用铁犁、耙、耖等铁农具,这使得北方作物麦、粟、菽等耐旱、耐寒作物在南方得到推广。随着农作物种植面积的增加和产量的提高,剩余产品也随之增加,这推动了南方粟、麦市场的发展。历宋、齐、梁三朝都城建康有较大规模的粟、麦市场。此外,山区的“蛮族”在政府的鼓励下,大力开发“蛮田”,使得“蛮田大稔,积谷重岩,未有饥弊”。

——摘编自杨乙丹《魏晋南北朝时期农业科技文化的交流及其思考》

材料二 以往史学界有一种传统的看法,认为只有建立全国性的统一政权,才能促进当时经济的发展,而对分裂时期的地区性政权或偏处一隅的地方性政权在促进地方经济发展方面所起的作用,则往往不予注意,也没有给以应有的评价。从南朝时期南方经济的间歇发展中不难看出,即使暂时处于分裂时期,只要地方政权的统治者实行缓和矛盾、保境安民的政策,是可以促进地方经济发展的。

——摘编自许辉《东晋、南朝时期南方经济发展的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳南朝时期南方经济发展的表现并分析其原因。

(2)概括材料二中的观点,并结合所学知识予以说明。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在自然经济的条件下,人口和耕地是首位的生产资源,直接关系着一个社会的盛衰,所以,历代的封建统治者都十分重视。秦始皇统一中国以后,实行了“户籍相伍”制度,在农民的户籍中增加了年纪和土地占有状况。由于西晋末年的腐败政治和内战,以及十六国的北方混乱,引起北方人民大量流亡江南,到达长江流域的总数不少于70万人,滞留山东境内的达20万人。北方农民的南下,带来了比较先进的生产工具和生产技术,促使了南方农业生产水平的提高,南方的人口亦有较大增加。明洪武二十六年(1393年),便出现了天下田无荒弃的现象,按“黄册”登记的户口,户达16 052 860,口达60545 812,每户平均3. 77口。康熙五十年时宣布“滋生人丁,永不加赋”,不存在像前朝那样隐漏户口的情况。

——摘编自叶瑞汶《中国历代人口和耕地走势的分析》

材料二:

说明:隋612年的数据是偏走的,在20多年里耕地增长了36.5亿亩,这个增长速度是不可靠的。春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三个时期因为处于国家战乱分裂时期,资料记载很少,没有找到比较准确的数字,所以在图表上没有计入。

——摘编自梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代人口数量与耕地面积变化的特征,并说明促使这些特征形成的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一历史时期,就“人口、耕地与社会生活”展开论述。

材料一 公元3世纪末,关中发生饥荒,汉、氏各族大批民众被迫流亡到汉中地区,其中十余万人获准进入巴蜀。西晋益州刺史谋求割据自立,为收编移民而残害流民首领,各族流民在氐族人李特的率领下攻克成都,粉碎了其割据阴谋。不久,西晋政府又下令遣返流民。史载:“时罗尚(西晋新任益州刺史)贪残,为百姓患,而(李)特与蜀人约法三章,施舍振贷,礼贤拔滞,军政肃然。百姓为之谣曰:‘李特尚可,罗尚杀我’。”李特去世后,其子李雄领导流民再次攻下成都,李雄在部下及部分蜀中大户的拥戴下称皇帝。“雄于是下宽大之令,降附者皆假复除。虚己爱人,授用皆得其才,益州遂定”,“由是夷夏安之,威震西土。时海内大乱,而蜀独无事,故归之者相寻”。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史古代史编(上)》

材料二 自秦朝以后,大一统始终是我国历史发展的主基调。比较来看,欧洲的面积与我国相当,但自古罗马帝国以后就逐步分裂为众多国家。其中一个重要原因就是:我国各民族在交往交流交融过程中逐渐形成了世界上人口最多、文字基本统一、观念基本相同的中华民族共同体;而欧洲并没有形成这样一个具有凝聚力的民族共同体。在这一过程中,由中原人构建、各民族参与发展的价值观和伦理道德,成为各民族共同的精神支柱;在中原地区形成的科技文化和制度文化,成为周边各民族学习和模仿的对象。

——摘编自何星亮《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析公元3世纪末大量人口迁入巴蜀的背景及影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,列举公元3~6世纪中欧人口迁徙的后果的差异。

材料 拓跋鲜卑本是游牧民族,北魏建国后开始发展农业,到孝文帝时期,确立了以农耕为主的经济模式。随着经济转型,法律制度也发生相应变化。北魏太武帝修改律令,规定:“大逆不道腰斩,诛其同籍,年十四以下腐刑,女子没县官。害其亲者,轘之。”太和十一年(487),孝文帝下诏:“三千之罪,莫大于不孝,而律不逊父母,罪止髡刑,于理未衷,可更详改。”北魏前期游牧经济下,官吏依靠班赐获得生产生活所需物资,班赐的最大来源是掠夺战争。为了约束官吏,整治秩序,北魏设置赃罪,但贪污仍屡禁不止。孝文帝时期,实行班禄制,为官吏发放俸禄。盗罪在历史上由来已久,至迟在西晋时“盗”有了法律意义上的概括。拓跋氏隆兴之时,规定:“盗官物,一备五,私则备十。”太武帝以降,对于盗取官财的行为加大了处罚力度,盗劫官私财物者流放至边地,甚至处以死刑。太和十六年(492),孝文帝亲自勘定流刑:“诏群臣于皇信堂更定律条,流徒限制,帝亲临决之。”流刑自此入律成为正刑。这一系列措施,适应了经济转型带来的一系列变化,为北魏发展打下了坚实的基础。

——摘编自姚周霞《转型前后北魏经济变迁对立法的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏法制改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析北魏法制改革的背景。