材料 孝文帝太和年间(477-499年)的改革是全面性的,行政改革则是其中心环节……因为它代表着政治体制乃至社会形态的变化,其影响也不仅仅限于北魏一朝。由于太和年间在行政制度上的改革,总的导向是权力的集中,对后期的北魏政权来说也有利有弊。利在通过行政效应增强了国家的动员能力,从而在经济和军事上对南方形成越来越大的优势,为后世的统一打下了国力基础;弊在权力导致的腐败成了北魏分裂与衰亡的一个祸根。……此外,太和年间的行政改革还可以在一定程度上减弱官员的民族属性所带来的影响。

——严耀中《关于孝文帝行政改革的一些新诠释》

(1)据材料,指出孝文帝太和年间行政改革的总导向,结合所学知识列举两项相关措施并概括其作用。

(2)据材料并结合所学知识,归纳孝文帝太和年间行政改革带来的利弊。

材料一 东晋一朝,中原丧乱,大批流民流寓江左,形成了许多侨郡县。这些人不为所在州县编户,无固定租税负担,他们与土著百姓生活无异而负担不同,容易引起侨旧矛盾,有的成为豪门世族的佃客、部曲,形成“编户虚耗,南北权豪,竞招游食”,遂造成了“国弊家丰”的严重局面……东晋、南朝政府先后十次颁布命令,实行“土断”。户籍上,对白籍侨民实行土断,与黄籍户一样承担国家税役。对于世家大族隐藏户口的行为,严厉打击。南方土著和北方侨民混合杂居,侨流“后裔遂长为南方之人矣”……“以土断定”使侨置系统与当地系统混合编制,构筑成新的地方行政辖隶系统,亦可增加国家赋税收入。

——摘编自雷震《黄、白籍问题与“土断”》

材料二 曾经处于华夏边缘地区和附庸地位的北方草原民族迁入中原……为了获得人数众多的、文化先进的汉族的认可……在建立政权之初,他们不仅在祖源认同上有改姓或攀附华夏祖先的行为,而且在政权国号的选择上也多加斟酌,十分谨慎。其中一个原则就是在其统治地区选择前代中原王朝的国号以继承之。

——摘编自吴洪琳《十六国“汉”“赵”国号的取舍与内迁民族的认同》

(1)根据材料一,结合所学,分析东晋、南朝政府“土断”的背景和意义。

(2)根据材料二,归纳草原民族中原文化认同的途径及目的。

朝阳古称“龙城”,是一座历史文化名城。它自古以来就是少数民族和汉族文化的交汇地,见证了中原文明和游牧民族文化的融合。

材料一 公元407年鲜卑化的汉人冯跋在朝阳建立北燕政权,其延用具有汉文化色彩的国号“燕”。在已发掘的北燕王室冯素弗墓葬中,出土的铜质鎏金官印及墓表上均刻汉字。墓中的铁甲片样式具有明显中原风格,其中出土的饰品如鎏金铜带钩和步摇饰,亦有明显的汉文化色彩。历史上著名的女性政治家、改革家北魏冯太后即出身于北燕王室冯氏家族,受家族的汉化影响,冯太后汉文化修养相当精深,为其日后领导北魏的汉化改革打下基础,并影响了北魏孝文帝改革。

432年北魏攻灭北燕并火烧龙城。后冯太后从北燕宫殿废墟上搬来础石做基石,于北燕宫城南门旧址建“思燕佛图”木塔,即朝阳北塔,来纪念其祖父北燕王冯弘以及弘扬佛法。北塔的础石吸收了前朝各民族的风格,又在此基础上融入了北魏的民族特色。

材料二 隋朝重修朝阳北塔,新塔具有明显隋代特色。唐朝在塔上增加了精美的彩绘,北塔成为隋唐时期朝阳地区民族融合的缩影。唐代营州治所设在朝阳,管辖今辽西地区,营州境内设置18个羁縻州安置内附少数民族,对维护边疆稳定起到重要作用。营州是东北诸族与中原往来的交通枢纽,唐朝先进的政治、经济、文化等由此传入少数民族地区,同时少数民族的异域文化也传入中原,丰富了中原文化。营州境内多种经济形态并存,使民族间经济往来密切。“互市牙郎”遂应之而生,安禄山、史思明皆因懂蕃语而在营州出任互市牙郎,此外,平定安史之乱的李光弼,和渤海郡王大祚荣都出身于营州地区。

(1)根据材料一、概括北燕政权汉化的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括隋唐时期朝阳地区民族融合的特点及影响。

古代统一多民族国家不断发展公元前221年,秦始皇创建中央集权制度。这种制度是适应新兴的封建地主制经济的需要而在战国时期逐步产生发展起来的,秦始皇把这一制度系统化、完善化,并推行于全国。这一制度自中央到地方由三个主要环节构成。第一个环节就是建立大一统国家的元首制度,第二个环节是成立中央政府机构,就是朝廷,以协助皇帝领导全国政治、军事;第三个环节是地方行政制度。

——摘编自严文明主编《中华文明史(第一卷)》

(1)依据材料和所学,指出秦始皇时期中央集权制度的构成及意义。

左侧人物是宁夏固原北魏漆棺画中之“舜"(垂裙帽、窄袖为胡服特点),右侧为河南洛阳北魏孝子石棺画像中之“舜”(宽袍大袖为汉服特点)。 |  上图是南朝画像砖的托盘人物,前两位男性,后两位是女性。都穿大袖口短上衣,腰间系带,下身都穿挎褶(挎褶是北朝应用最广的服饰)。 |

(2)依据材料和所学,对以上两幅图所反映的历史现象进行简要说明。

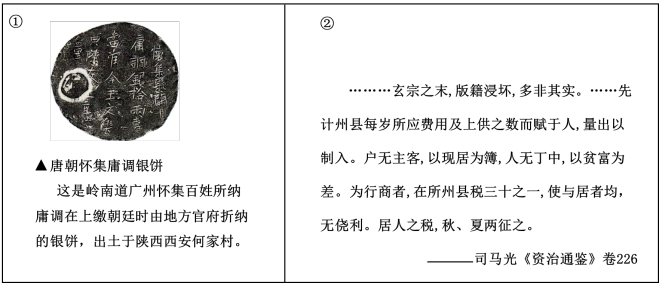

(3)指出①②的史料类型,简述两则史料在研究唐代制度变化时的价值。

西汉时期,北方地区城市有1187个,南方地区为391个。唐元和年间北方地区城市数量为806个,长江流域及南方地区有1176个。北宋时期,中国形成了以汴京、临安大城市为中心的区域城市群。元时期,西藏形成了宣政院、乌思藏宣慰司、十三万户三级管理体制,十三万户府所在地一般都发展成为具有一定规模的城市。明成祖时,政府相继在长城沿线设置“九边”军事重镇,部分军镇后来成为重要的综合性城市。明朝后期,全国有40多座大的工商业城市,其中有14个位于今浙江地区,16个位于大运河沿线,10个位于长江沿线。康熙十年,清政府在平定准噶尔叛乱后在天山南北广大地区设治管辖,南疆的农耕经济和商业贸易都有一定的发展,由此带动城市的发展。

——摘编自何一民《论中国古代城市空间分布的变化与特点》

(4)依据材料,概括中国古代城市分布的变化。

材料一 史书记载北魏孝文帝“雅好读书,手不释卷。五经(儒家经典)之义,览之便讲,学不师授,探其精奥”。他经常在清微堂、苑堂给群臣讲经,或亲临皇宗学“亲问博士经义”,即使在巡察、征伐途中,也同大臣在车上谈经论典,不肯停辍。489年,孝文帝立孔庙于京师;492年,改称孔子为文圣尼父;495年,孝文帝亲祠孔子庙。孝文帝敬重大臣刘芳的儒学功底,主动与之联姻;一代大儒高允博通经史,多年参与孝文帝的军机大事,晚年还为孝文帝议定律令,因此常受孝文帝的赏赐与恩惠。

——摘编自李世龙、刘惟《北魏孝文帝治国思想述论》

材料二

| 史料 | ① | ② |

亮欲都燕,先遣画工写京师宫室制度,至于阔狭修短,曲画其数,授之左相张浩辈按图以修之。 ——《日下旧闻考》 |  | |

| 说明 | 《日下旧闻考》是乾隆年间编纂的有关北京史的书籍。材料大意是:金朝海陵王完颜亮想迁都燕京(今北京),先派遣画工详细绘制北宋都城东京的图样,要求左相张浩等人按照图样修建都城。 | 1990年,在北京丰台区右安门外发现的金中都南城垣水关遗址,考古研究证实其结构特点与北宋李诫所著《营造法式》的规定要求基本一致。《营造法式》是一部北宋官方颁布的有关建筑营造规范的书籍。 |

材料三 1938年7月,周恩来、郭沫若领导的国民政府军事委员会政治部第三厅举行大规模的抗战一周年纪念活动。在这次活动中,影响最大的是“七七”献金。武汉各界民众对献金的反应十分热烈。短短5天内,参加献金的达50万人以上,献金总额超过100万元。“来献金的人中,有工厂的工人,有郊区的农民,有船员,还有人力车夫、店员、小贩,甚至还有乞丐”。“乞丐教养所全体乞丐绝食一日,把节约下来的钱捐献。这些感人的事例真是成千上万!劳苦大众捐献的这一点一滴的血汗钱,这不是钱,是他们对敌人的仇恨,是对胜利的希望!”

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料四

| 序号 | 意义非凡的“第一”(20世纪七八十年代部分史事) |

| ① | 安徽凤阳小岗村的“大包干”,成为改革开放一声春雷。小岗村被誉为“农村改革第一村” |

| ② | 1980年,全国人大常委会批准在深圳设立第一个经济特区 |

| ③ | 1980年,卖纽扣的19岁温州姑娘章华妹,如愿以偿地从温州市工商行政管理局领到了第一张“个体工商户营业执照”——工商证字第10101号 |

| ④ | 1987年,美国快餐公司肯德基在中国的第一家餐厅在北京前门繁华地带正式开业 |

——摘编自吴颖《40年改革开放之路,40个意义非凡的“第一”》

(1)依据材料一,概括北魏孝文帝尊崇儒学的举措。结合所学,分析其目的。

(2)指出材料二两则史料的类型,并根据史料的内容进行互证,得出相关结论。

(3)提炼材料三中史事所体现的抗战精神,并指出该史事的背景。

(4)从材料四中选择

材料一 南凉官员祠部郎中史暠对曰:“今取士拔才,必先弓马,文章学艺为无用之条。非所以来远人,垂不朽也。孔子曰:‘不学礼,无以立。’宜建学校,开庠序,选耆德硕儒以训胄子。”利鹿孤善之。

---摘编自《晋书·秃发利鹿孤载记知》

魏始建九品之制,三年一清定之,虽未尽弘美,亦缗绅之清律,人伦之明镜,从尔以来,遵用无改。先帝创临天下,黄纸再定,至于选举,铨为首格。

—摘编自《晋书·石季龙载记》

东晋太兴二年(319年),勒伪称赵王…依春秋列国、汉初侯王每世称元,改称赵王元年。始建社稷,立宗庙,营东西宫。

—摘编自《晋书·石勒载记》

材料二 唐太宗对那些已被打败的少数民族地方政权的贵族及平民,放弃了一味残酷镇压掠夺财货,使之沦为奴婢的传统民族压迫方式。他做出了超越前人的业绩,能够以较平等的态度对待各族,加以安置。唐太宗也从隋亡的历史中汲取了深刻的教训,建立了大量的“羁縻府州”,具体办法是以各族首领为都督、刺史,子孙世袭、在本国内有自主权,对唐有朝贡及出兵助战的义务,谓之“羁縻州”,又在其间设了都护府,成为边庭与唐中间的纽带,代表唐行使主权,管理边防、行政及各族事务。 这样既不失之控制,又有一些“自治”的权力。 唐政权与北部少数民族政权间开辟了“参天可汗道”,这条大驿道的开通,无疑为各族带来了大大的便利,极大裨益于各族人民的经济文化生活。

---摘编自高守成《试析唐太宗的民族政策》

(1)根据材料--并结合所学知识、简述魏晋南北朝时期少数民族政权封建化的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐太宗时期民族政策的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析魏晋南北朝到隋唐时期民族关系发展的影响。

材料:中国古代的民族交融,始终是双向进行的。这种双向的交融,对中华民族的大融合,对各民族自身素质的提高有重要意义。少数民族被汉族文明吸引后,便会加速其由质而文的历程;而少数民族的尚武精神,也有利于汉民族摆脱上层社会纤弱庸俗的颓废风气,转而呼唤粗犷和刚健的气质,开始了由文返质的变化。汉民族与少数民族正是在这种似相反实相成的变化过程中,逐渐缩小了彼此之间的差别,加速了各民族的文明朝着更健康的方向发展。

——摘编自张采民《民族融合与隋唐之际诗风的嬗变》

概括材料的主要观点,并结合中国古代史的具体史实加以说明。

在中国漫长的历史发展进程中,各民族交流互鉴,共同推进着统一多民族国家的发展。

材料一 非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。

——西晋江统《徙戎论》

刘聪(匈奴汉赵政权的皇帝)“年十四,究通经史,兼综百家之言…善属文,著《述怀诗》百余篇,赋颂五十余篇。”

北魏南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

材料二 北魏建立与统一后,吏治混乱、政府财政困难、阶级矛盾尖锐、游牧民族的威胁;统治面临危机,为此,冯太后、孝文帝先后进行了以推行俸禄制和官吏考核制度,均田制租调制,迁都洛阳,讲汉语,改汉姓,穿汉服,通婚姻,兴学校,祭孔子等一系列改革,以巩固统治。

材料三 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史百官志一》

(1)根据材料一中的三则材料,我们可以看到三国两晋南北朝的民族交融经历了怎样的历程?

(2)根据材料二,概括北魏冯太后、孝文帝改革性质是什么?

(3)结合材料二和所学,概括其民族交融的特点?有什么积极的影响?

(4)根据材料三并结合所学知识,分析辽朝职官设置的特点及影响。

材料一 从秦汉王朝开发西南夷到南北朝的几百年间,历代统治者在西南民族地区不断扩大郡县统治范围。建兴三年(225年),蜀汉平定南中叛乱后,设立了屯田制,而且除军屯外,民屯也具备了较大的规模。由于蜀汉的重视和积极经营,南中地区的畜牧业也得到较大的发展。诸葛亮南征以后,南中诸族“出其金银”,“以给军国之用”。此外,西南各民族还利用当地特有的植物资源生产出不同的纺织品。西晋末年,“永嘉元年春,尚施置关戍,至汉安焚道。时益州民流移在荆、湘州及越焉、群荆,尚表置郡县,就民所在,又施置诸村参军”。

——摘编自陈彦波《魏晋南北朝西南人文环境变迁与民族社会经济》

材料二 河西第一次移民发生时,西晋王朝先后经历了八王之乱、五胡乱华和永嘉之乱,整个中原大地陷入纷纷战火中。尽管这一时期战火纷争不断,但河西地区相对安定。因此,来此躲避战乱的中原人口也逐渐增多。河西地区的各个少数民族与西域地区在血缘、语言、文化方面本身就有着密切的关系,僧人来往也更加方便,这直接推动了河西佛教的发展。北魏时期,在政府的强制之下,河西世家大族中有大量儒学精英迁往北魏都城平城,士人的东迁为日后河陇学术逐渐衰落埋下隐患。因此,这一时期河西地区佛教文明不断发展。

——摘编自齐晓芳《魏晋南北朝时期河西地区移民对河西文化的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期政府开发西南地区的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括河西地区佛教不断发展的原因。

材料 太和七年(公元483年),孝文帝就下诏禁止同姓结婚:“淳风行于上古,礼化用乎近叶。是以夏殷不嫌一族之婚,周室殆绝同姓之娶,斯皆教随时设,治因事改者也”。魏自建国以来,同姓相婚的旧俗,未及革除,现在“思易质旧,式昭惟新,自今悉禁绝之。有犯,以不道论”。孝文帝不仅禁止拓跋鲜卑同姓相婚的陋俗,并且积极推行鲜卑贵族和汉族大姓通婚,他自己即取陇西李冲之女为夫人。当时规定:“王国舍人,应娶八族及清修之门”,因此孝文帝特为族弟娶亲。六王之妻,除河南王幹妻为代北贵族穆氏女外,余皆为汉族高门。这样,通过婚姻关系,使鲜卑贵族和汉族高门结合起来。这不仅在于消除双方矛盾,而且使双方在血统上融合起来,共同支持北魏的封建政权。

——韩国磐《魏晋南北朝史纲》

(1)根据材料结合所学知识,概括北魏孝文帝婚俗改革的原因。

(2)根据材料结合所学知识,对北魏孝文帝婚俗改革进行评价。