名校

1 . 唐代门下省对于中书省拟定的文书不仅要检查文字、书写,还要对草拟的文书内容进行审查,如果认为文书当中的建议、方案和处理方式不妥,就可以“封驳奏还”。门下省的这一职能也在一定程度上保证皇帝的意志不能脱离法律的界限。由此可推知,门下省的设置( )

| A.体现出皇权受到削弱 | B.表明唐代中央机构日益完善 |

| C.有利于减少决策失误 | D.说明决策权与行政权的分离 |

您最近一年使用:0次

2023-11-02更新

|

228次组卷

|

11卷引用:黑龙江省齐齐哈尔市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

黑龙江省齐齐哈尔市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题 辽宁省阜新市高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古自治区鄂尔多斯市西四旗2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古兴安盟乌兰浩特第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题湖北省鄂州市部分高中协作体2023-2024学年高一上学期期中历史试题广东省深圳市联盟校2023-2024学年高一上学期期中历史试题青海省海南藏族自治州高级中学、共和县高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题安徽华星学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题天津市武清区杨村第一中学2023-2024学年高一上学期第三次阶段检测历史试题陕西省榆林市府谷县府谷中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题青海省玉树藏族自治州五校联考2023-2024学年高一上学期期末历史试题

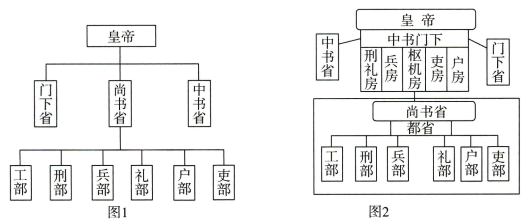

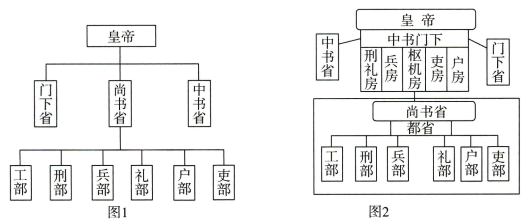

2 . 图1、图2分别是唐初和唐玄宗开元时期政府结构示意图。这些变化反映出( )

| A.尚书省的参政权开始丧失 | B.中枢机构运行程序的完善 |

| C.统治者对相权的矛盾心态 | D.中央政府行政效率的提高 |

您最近一年使用:0次

名校

3 . 唐朝时期中央政府实施三省六部制,皇帝下达的诏令,原则上要加盖“中书门下之印”方能生效。根据材料说明该项制度( )

| A.防止相权威胁皇权 | B.提高行政效率 |

| C.约束皇权避免独裁失误 | D.加强中央集权 |

您最近一年使用:0次

2023-10-05更新

|

224次组卷

|

4卷引用:湖北省荆州市沙市中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

4 . 唐初的三省六部制建立了“中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之”的中央行政体制;贞观年间,唐太宗深察其弊,乃令“三省长官合署办公,是谓政事堂”,从而形成“三省长官合议政事,尚书奉而行之”中央行政体制的新形式。据此可知,政事堂的设置( )

| A.强化了三省之间的制衡 | B.保证了国家的科学决策 |

| C.缩小了尚书省长官职权 | D.提高了国家治理的效率 |

您最近一年使用:0次

2023-07-09更新

|

248次组卷

|

6卷引用:安徽省宣城市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

名校

5 . 在唐代,出于三省行政的职能不同,不同部门官员的工作诉求难以统一,经常出现三省官员相互之间“日有争论,纷纭不决”的现象。为此,乃设政事堂宰相集议制度,以匡其政。据此可知,政事堂宰相集议的设立( )

| A.利于加强中央集权 | B.削弱了宰相的权力 |

| C.利于提高行政效率 | D.避免了决策的失误 |

您最近一年使用:0次

2022-10-27更新

|

501次组卷

|

7卷引用:四川省达州市宣汉中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题

名校

6 . 唐太宗曾对房玄龄、杜如晦言道:“公为仆射,当广求贤人,随才授任,此宰相之职也。比闻听受辞讼,日不暇给,安能助朕求贤乎?”因此,“敕尚书细务属左右丞,唯大事应奏者乃关仆射。”唐太宗此举( )

| A.进一步丰富了选官制度 | B.明确了三省的职能分工 |

| C.提高了政府的行政效率 | D.旨在强化封建皇权专制 |

您最近一年使用:0次

2022-12-05更新

|

259次组卷

|

9卷引用:河南省洛阳市2022-2023学年高一11月联考历史试题

河南省洛阳市2022-2023学年高一11月联考历史试题重庆市巴蜀中学2022-2023学年高一(艺术班)上学期期末考试历史试题(已下线)政治篇命题情境05选官用官-【小切口大历史】备战高考历史命题情境分类强化训练陕西省榆林市五校2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题辽宁省沈阳市重点联合体2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题湖北省宜昌市协作体2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省佳木斯市第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题湖北省荆州中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题河南省三门峡市渑池县第二高级中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题

名校

7 . 吴晗指出,“在得到君主同意或命令后,就让舍人起草,舍人在接到词头(命令大意)以后,认为不合法的便可以缴还词头,不给起草。在这种局面下,君主就得改换主意。如坚持不改,也还可以第二次、第三次退回,除非君主罢免他的职务,否则还是拒绝起草”。文中的“舍人”最有可能隶属于

| A.门下省 | B.中书省 | C.尚书省 | D.刑部 |

您最近一年使用:0次

2020-06-22更新

|

896次组卷

|

18卷引用:浙江省金丽衢十二校2020届高三下学期第二次联考历史试题

浙江省金丽衢十二校2020届高三下学期第二次联考历史试题辽宁省大连市辽宁师大附中2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题山东省德州市夏津第一中学2020-2021学年高二上学期入学收心考试历史试题山西省太原市山西大学附中2020-2021学年高二9月模块诊断历史试题《单元测试定心卷》-高一人教版必修1-第一单元古代中国的政治制度(基础过关)浙江省金华市磐安县第二中学2020-2021学年高一10月竞赛历史试题浙江省浙北G2(嘉兴一中、湖州中学)2020-2021学年高一上学期期中联考历史试题2021年1月浙江选考仿真模拟试卷历史02浙江省绍兴市诸暨中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题(平行班)浙江省杭州市杭州高级中学2020-2021学年高一12月月考历史试题新疆巴音郭楞第二中学2021届高三上学期第四次月考历史试题2022年高考历史一轮复习讲练测-第一单元古代中国的政治制度云南省楚雄师范学院附中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省八校2021-2022学年高一上学期期中联考历史试题黑龙江省农垦佳木斯学校(佳木斯市实验中学)2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题福建省晋江市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省佳木斯市汤原县高级中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题山东省烟台市招远市第二中学2022-2023学年高一10月月考历史试题

名校

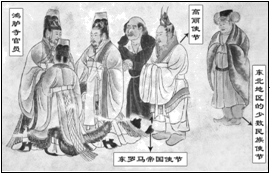

8 . 《礼宾图》(下图)是出土于陕西唐章怀太子(655—684年)墓中的壁画,描绘了鸿胪寺官员引见三位使节的情景。据此分析正确的是

| A.反映了唐太宗时期友好和睦的民族关系 |

| B.鸿胪寺的职责仅限于管辖少数民族事务 |

| C.鸿胪寺是隶属于唐朝尚书省的官方机构 |

| D.说明唐朝与世界各地区的交往更加频繁 |

您最近一年使用:0次

2021-04-20更新

|

774次组卷

|

13卷引用:北京市房山区2021届高三一模历史试题

北京市房山区2021届高三一模历史试题湖南省长沙市周南中学2021-2022学年高二下学期第三阶段考试历史试题新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第八中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题新疆乌鲁木齐市第八中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题北京市十一学校2022届高三三模历史试题(已下线)第四单元民族关系与国家关系-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《选必1·国家制度与社会治理》第8讲中国古代的民族关系与对外交往-2023届高三选必1一轮导学案(已下线)考点07隋唐制度的变化与创新-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要上)河南省鹤壁市高中2022-2023学年高二11月居家测试历史试题(已下线)历史(北京B卷)-学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷(已下线)微专题04开放与包容:古代中国的民族关系与对外交往-【重点提炼】2023年高考历史二轮复习10个微专题(新教材通用)广东省深圳高级中学2023-2024学年高二上学期期末历史试题山东省青岛市2023-2024学年高一4月月考历史试题

名校

9 . 《贞观政要》记载,贞观三年(629年),太宗谓侍臣曰:“中书、门下,机要之司。擢才而居,委任实重。诏敕如有不便,皆须执论。比来惟觉阿旨顺情,唯唯苟过,遂无一言谏诤者,岂是道理?”唐太宗此言意在说明( )

| A.国家治理有赖于严格执行国家制度 | B.人情的泛滥严重威胁唐王朝的统治 |

| C.三省六部制在实施过程中面临困境 | D.皇权的加强限制了官僚的议政功能 |

您最近一年使用:0次

2023-09-05更新

|

256次组卷

|

4卷引用:辽宁省部分学校2024届高三上学期开学摸底考试历史试题

辽宁省部分学校2024届高三上学期开学摸底考试历史试题(已下线)第7课隋唐制度的变化与创新(分层作业)-【上好课】高一历史同步备课系列(统编版纲要上)辽宁省朝阳市育英高级中学2023-2024学年高二10月月考历史试题广东省揭阳市惠来县第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题

名校

10 . 唐代中期以后,由宦官担任的枢密使的地位不断上升。到唐末,枢密使有了专门的办公机构——枢密院,“宰相枢密,共参国政”的局面最终确定。这一现象的出现( )

| A.表明三省六部制度已经瓦解 | B.成为宦官专权的根源 |

| C.说明了唐代中枢机构的异化 | D.有利于加强中央集权 |

您最近一年使用:0次

2023-07-31更新

|

248次组卷

|

8卷引用:广东省云浮市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题