材料一 公元前119年,汉武帝颁布法令,宣布私自盗铸金钱者死罪,并废除一切旧币,发行“五铢钱”,汉朝的币制自此稳定。在桑弘羊的建议下,汉武帝增设大农部丞对郡国盐铁官进行整顿,并设置36处盐官,分布在27个郡;至少设置48处铁官,分布在40个郡国;对于小邑和乡村,则特准商人在交纳重税的条件下把盐分销给消费者。面对郡国因纳贡带来的高额运输费用问题,汉武帝派遣大农部丞分赴各地充当特使,并指派各地均输官“输其土地之所饶”,最后由京师平准官实现“贱买贵卖”。此外,汉武帝还向工商业征收“算缗”每值2000钱则纳税一算,即120钱,并鼓励知情者检举揭发,“令民告缗者以其半与之”。

——摘编自魏艾《国有专营制度:汉武帝文治武功的经济保障》

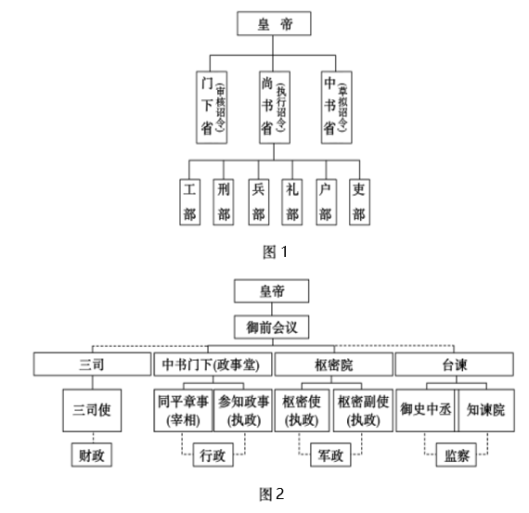

材料二 宋朝设官之制,名号品秩,一切袭用唐旧。然三师三公不常置,宰相不专用三省长官,中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,与枢密院对掌大政。天下财赋,内庭、诸中外筦库,悉隶三司。

——摘编自《文献通考》卷四七《职官考一》

材料三

(1)根据材料一、概括汉武帝在经济领域加强中央集权的举措。并结合所学,简要评价汉武帝的举措。

(2)根据材料二、指出与“门下并列于外”的中书和置于“禁中”的中书各是什么机构,并简析北宋前期政治制度的主要特点。

(3)结合材料三中所给地图及所学知识,分析中国古代地方行政制度的变化,并从制度因革演变的角度加以简要评析。

材料一 北宋初的宰相制度名义上与唐代没有什么不同,但实际上却有很大区别。其区别主要在于宋代设中书、枢密、三司分掌政、军、财三务,宰相之权为枢密使、三司使所分取。宰相、枢密使、三司使三者的事权不相上下,不相统摄。宰相之权既已分削,又设参知政事互为牵制,相权日益减弱,而皇权却由此加强。另一方面,由于职权的转移,中枢机构中三省制已进入衰落荒废的阶段。

——摘编自刘志华《论宋代宰相制度的演变及其实质》

材料二 元昊在祖、父两代留下来的政权建设的规模上,立官制,定服饰,造文字,制礼乐,办学校,建宫苑,在汉人张元、吴昊、张陟等人的协助下,建立了一套官僚制度。……除大体仿照汉官制外,西夏还部分保留了原来的“蕃官”体系,如宁令(大王)、谟宁令(诸王)、祖儒(大首领)等官称。这样,西夏的统治机构就被划分为蕃汉有别的两个系统。

——摘编自韦庆远、柏桦《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代宰相制度的变化及其影响。

(2)根据材料二、指出西夏政治制度的特点,并结合所学知识分析该特点形成的原因。

材料一 汉武帝时,皇帝开始任用一些出身低贱的人加以中大夫等官,形成内朝。后来,汉武帝设置大司马统领内朝官。汉武帝以后,御史大夫更名为大司空,丞相更名为大司徒,与大司马并称“三公”,三公制度逐渐建立。东汉时,一切机要政务皆由尚书台控制。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 “八座”之名最早出现在东汉时期,其时有八座联名署事制度。唐朝建立后,以尚书令、仆射及六部尚书合称为“八座”。处理政务的过程中,“八座”往往需要听取和集中省内各部门和官员的意见,召开月例会和专题会等会议。

——摘编自方本新《唐代尚书“八座”会议初探》

材料三 宋初二府所掌互不关涉,枢密院长官与宰相亦互不兼任。中书门下与枢密院分掌民政与军政,互相牵制有贻误军国大政的弊端。为调整这种权力关系上的矛盾,常在战时以平章事兼枢密使。南宋宁宗以后,以宰相兼枢密使遂成定制,设立“平章军国重事”这一官衔。

——摘编自李艳《宋代中枢机构的构成及其制约机制》

材料四 清代前期,军机处设立之前,先后协助皇帝处理题本奏折的是内阁和南书房。军机处设立之后,由于地近禁廷,便于宣召,深受皇帝宠信。军机处最主要的人员可分为军机大臣与军机章京。乾隆朝之后,军机处奠定了其成为朝廷“行政枢纽”“行政总汇”的地位。

——摘编自郑伦班《军机处与清末中枢机构改革初探》

(1)指出材料一中“大司马”的职责,并说明汉武帝设立“大司马”的目的。

(2)根据材料一、二、三,概括从汉武帝到宋代中枢机构的演变。

(3)根据材料四,简述清代军机处成为朝廷“行政枢纽”“行政总汇”的史实依据。

材料一 秦以郡县治东方,用秦吏秦法经纬天下,移风濯俗,结果激起东方社会的反抗,其间包含着区域文化差异与冲突。刘邦建立汉家帝业,一方面必须“承秦”,包括承秦之制,另一万面又必须尊重东方社会的习俗。

—摘编自陈苏镇《<春秋>与汉道:两汉政治与政治文化研究》

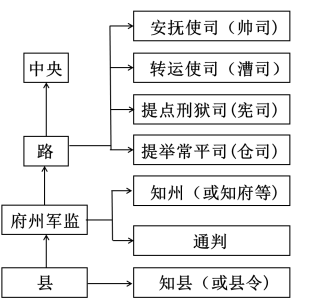

材料二 北宋地方权力分配示意图

材料三清朝军机处

(1)根据材料一和所学知识,分析西汉对秦朝制度的继承和发展。

(2)据材料二和所学知识,简评宋初制度建设。

(3)指出材料三中军机处的实质。概括说明中国古代中央集权制度的演变趋势。

材料一:

《狼狈西逃的慈禧》(1900年8月29日法国画报《笨拙》)

材料二:1901年1月29日,在西安“蒙尘巡幸”的慈禧太后以朝廷名义颁布一道上谕,内称:“世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。……大抵法积则弊,法弊则更,惟归于强国利民而已。……自丁戊以还,伪辩纵横,妄分新旧,康逆之祸,殆更胜于红巾……

——余丽芬《清末新政评议》(浙江学刊,1991年04期)

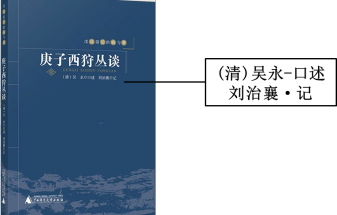

材料三:庚子之役,国家以乱民肇衅,外国连衡而入京师。两宫微服出狩,行二日,至榆林堡。怀来县知县吴永具衣冠恭迓于道旁。于是帝后始得进饘粥、备供帐。……丁卯之秋,余与公相遇客邸。有以前事询者,公为述其大略,乃与外间所传迥异。同坐刘治襄先生,瑰奇人也,因就公所述,草具其事,立成数万言……

注:“西狩”一词,出自《左传·哀公十四年》:“春,西狩获麟”,说的是鲁哀公去西边打猎,猎获了麒麟。

——《庚子西狩丛谈▪序》刘治襄·记

(1)材料二中的“康逆之祸”、材料三中的“乱民肇衅”分别指什么历史事件?以北宋时期的改革为例,说说“法积则弊,法弊则更”是如何体现的?

(2)慈禧及皇室西安之行,材料一、材料三有着完全不同的记录。如何看待材料一、材料三的证史价值。

(3)慈禧及皇室西安之行,“微服西狩”“蒙尘巡幸”“仓皇出逃”说法都有。你认为该称作什么?请结合所学知识,简要说明理由。

材料一 隋唐五代时期是我国古代以皇权为中心的专制主义中央集权制度承上启下、趋向完备的时期。隋唐统治者系统地总结了秦汉以来的旧制,革弊创新,建立了一系列新的制度,极大地加强国家的控制能力,从而也使皇权进一步加强,这是隋唐国力鼎盛的重要原因之一。也因为如此,隋唐的制度对赵宋以后的制度有深远影响。

——摘编自曹大为、赵世瑜等主编《中国大通史·隋唐五代》(下)

材料二 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革损益,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

材料三 回溯中国近代以来的历史,中国人民为争取民主进行了百折不挠的斗争和艰难探索,但只有在中国共产党的领导下,才真正获得了当家作主的权利。……自20世纪70年代末实行改革开放政策以来,中国坚定不移地推进政治体制改革,中国的民主制度不断健全,民主形式日益丰富:人民充分行使自己当家作主的权利。

———《中国的民主政治建设》白皮书

(1)根据材料一并结合所学知识,指出隋唐制度创新在中枢机构设置上的体现,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括从秦到清地方行政制度沿革的特点及意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述中国共产党领导中国人民为实现民主政治所进行的斗争和探索。

材料一 针对“五代以来,领节施为郡守者,大抵武夫悍卒,皆不知书,多擅权不法”的现象,宋廷开始剥夺藩镇的治民权。随着北宋统治的巩固,中央政府逐步废除节度使、刺史等唐五代时期军政合一,由武人担任长官,有利于潘镇割据的地方行政机构。到北宋仁宗时期,地方行政的管理从唐代的刺史制转变到宋代的知州制,由唐代的道制演变为宋代的路制。

——摘编自陈长征《唐宋地方政治体制转型研究》

材料二 清朝对“大一统”的贡献不仅体现在对“内外一体”的阐释和深化,更体现在实践方面,具体表现为实现疆域统一、中华民族主体构建及其边疆治理向边疆内地化的探索。

首先,经过顺治、康熙、雍正及乾隆四朝长达110多年艰苦卓绝的不懈努力,清朝于乾隆二十年(1755)十月终于实现全国疆土的统一,形成了空前辽阔的疆域,这是清朝留给中国一项重要的历史遗产——领土遗产。

——摘编自陈跃《论中国古代“大一统”内涵的发展演变》

材料三 “一国两制”构想坚持了原则性与灵活性的辩证统一,既表达了坚定的原则性立场,又根据不同时期国际、国内以及港、澳、台具体形势的变化,采取了不同的策略。“一国两制”决策有着坚实的理论基础和丰富的思想内涵,是创造性运用马克思主义普遍原理的典范。它丰富了马克思主义的国家学说,并为解决国际关系中的历史遗留问题提供了崭新的理论和方法。

——摘编自陈欣新《“一国两制”决策研究》

(1)根据材料一,概括宋廷防止“武夫悍卒”“擅权不法”的举措。结合所学,分析这些举措的影响。(2)根据材料二,结合所学,简述清朝前期统治者在西藏地区“边疆治理内地化”的探索。分析清朝留下的“领土遗产”的意义。

(3)根据材料三,结合所学,指出“一国两制”构想的“原则性立场”,简述该构想提出的历史意义。

材料一 汉武帝时期,大一统帝国的国势已相当强大了。可是当时有三大问题存在。一是诸侯王尚有一定的政治、军事势力,是一个不稳定的因素;二是土地兼并严重,社会动荡不安,阶级矛盾不断发展;三是匈奴不断入侵,两越不停制造事端,使得西汉王朝边境不宁。这三个因素促使汉武帝决心进一步加强中央集权,以避免外敌还未进攻,而王朝内部就先行瓦解的局面。

——据《百度百科·推恩令》

材料二 “惩创五季,而矫唐末之失策”,改变节度使割据一方, “既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋”的局面,不使北宋成为继后周以后又一个短命的朝代,宋太祖、太宗及其后继者采取了一系列加强中央集权的措施。

——《中国古代史·下册》朱绍侯、张海鹏、齐涛主编

材料三 “康乾盛世”时期,版图在前代王朝的基础上进一步开拓、巩固,对边疆民族地区的统治管理也取得了突出成就……划前朝的两京十三布政使司为十八个行省;在东北、外蒙、新疆设置五个将军辖区;在科布多设立科布多参赞大臣辖区和西藏办事大臣及达赖喇嘛辖区、西宁办事大臣辖区……在中国作为多民族统一国家的发展史上具有极为重要的历史地位。

——张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝加强中央集权的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代加强中央集权措施的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括清朝经略边疆民族地区的政策。

(2)与图1相比,图2所示权力分割有何特点?有何历史影响?

材料一 “公荐”在唐代是公开、合法的,允许台阁大臣在科举考试前公开向知贡举官推荐士人……宋太祖时期,下诏“国家悬科取士,为官择人……今后及第举人不得辄拜知举官…如违,御史台弹奏。”北宋太宗淳化三年“将作监丞垂蒲田陈靖上疏,请糊名考校,以革其弊,上嘉纳之。”随后省试、州试也采用了糊名法。自此糊名制被广泛应用到北宋的各级科举考试之中。

材料二 北宋入《宋史》的官员有46.1%来自寒族,而晚唐入两《唐书》的官员中寒族比重仅占13.8‰。”仁宗朝时的十三榜状元中有十二人是贫寒出身。士人中第后,京城敲锣打鼓,“金花报喜”,在状元家乡立“状元坊”等。

——以上皆摘编自吴伟《科举制与北宋士人阶层关系研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋时期科举制的变化并指出其发展趋势。(2)根据上述材料并结合所学知识,分析北宋时期科举制的影响。