材料一 秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。

——陆贾《新语》

(炀帝)自恃富强,外思广地,以骄取怨,以怨兴师,若此而不亡,自古未之闻也。

——《隋书》

(1)依据材料一,分别指出秦朝、隋朝短暂而亡的原因。后世王朝借鉴前朝速亡的教训,都采取了什么措施?结果如何?

材料二 本朝鉴五代藩镇之敝,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——《朱子语类》

材料三 吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。

——苏洵《嘉祐集》

(2)依据材料二、三,结合所学知识,评析北宋初年的改革措施。

材料一 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 清朝前期开拓和巩固边疆的举措简表

| 东北 | 打击沙俄,1689年签订《尼布楚条约》 |

| 北方 | 入关前打败并收降漠南蒙古,后在漠北、漠南蒙古地区设内蒙古盟旗、乌里雅苏台将军管辖 |

| 西北 | 打败漠西蒙古准噶尔叛乱,设立伊犁将军管辖 |

| 西藏 | 册封五世达赖和五世班禅,设立驻藏大臣,实行金瓶掣签制度 |

| 西南 | 大规模进行改土归流 |

| 东南 | 打败郑氏政权,设立台湾府,隶属福建省 |

——根据《中外历史纲要(上)》整理

(1)依据材料一并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。

(2)根据材料二,归纳清朝前期经略边疆举措的特点。

材料 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力而相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)依据材料并结合所学知识,简要评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。

(2)依据材料并结合所学知识,总结从唐朝至元朝中央与地方权力关系的发展趋势。举两例说明元朝对边疆的成功统治。

| 随着士族的消亡,他们那套治国之道也渐被忘却和遗落了。一个新阶级士大夫阶级出现了。他们受到儒家学说的熏陶并通过了科举考试,已做好准备,决心承担起重塑中国传统的责任。他们在政治、意识形态、哲学文化、文学、艺术、科技上所取得的成就与那些改变了日常生活的、强大的经济力量结合在一起。 |

| A.魏晋时期 | B.隋唐时期 | C.两宋时期 | D.明清时期 |

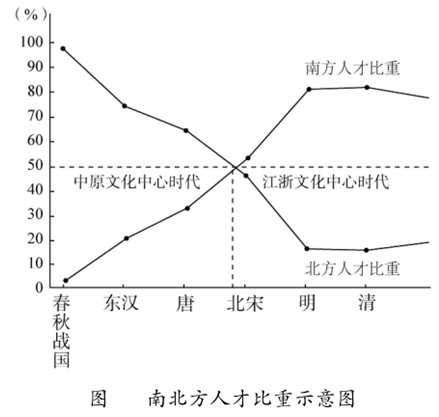

材料一

材料二 以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘放、刘恕、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

材料三 人才问题历来为政治家和思想家所重视,但衡量人才的标准,不同的时代、不同的历史时期有不同的内涵。在中国古代出现了“论德而定次,量能而授官”“学行兼优”“治天下以人才为本,求材以教导为先导”“欲木之常茂者,必培其根”“半部论语治天下”等观念,体现了不同的价值取向,对中国社会产生了深远的影响。

——摘编自黄启昌《中国古代人才统计中的价值取向》等

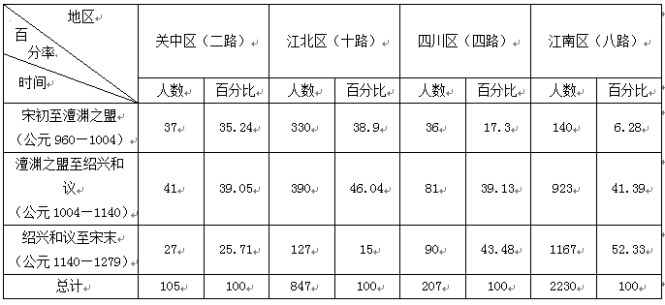

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评述中国古代人才的价值取向。

材料一 如表为唐宋科举制中进士科的不同。

| 唐朝 | 宋朝 | |

| 考试频率及录取人数 | 每年一举,每举一二十人为常 | 每四年一举,太宗时每举常一二百人,后来增至四五百人 |

| 考试及录取方式 | 进士考试不弥封,不糊名,考官可凭试卷并参考举子平日的声誉录取 | 自真宗(一说太宗)时定糊名制后,考官只能凭举子试卷录取 |

| 进士及第方式 | 经礼部录取后即为及第 | 礼部录取后,要到殿庭复试。及第与否及及第等级由皇帝决定 |

| 出仕方式 | 及第后,出仕要经吏部再定期考选,“吏部之选,十不及一” | 一经及第,即行授职,名次高的可以得到通判、知县或其他同等级官职 |

材料二 宋朝官吏“任子”(子孙不经“选举”,特准宦仕)的权利特别大。台省官六品以上,他官五品以上,每三年南郊大礼时,都有一次“任子”机会,每次品级最低的荫子或孙一人,品级最高的可荫六人,不拘宗人、外戚、门客以至“医人”(家庭医生)。此外大臣致仕时有“致仕恩泽”,可荫若干人;死后有“遗表恩泽”,可荫若干人。

——以上材料均据张荫麟《两宋史纲》

结合所学知识,评述材料所反映的宋代立国特色。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,逻辑严密)社会流动社会流动是指人们的社会地位以及职业的变动。某历史兴趣小组围绕“从社会发展角度看宋代社会流动"这一活动主题,搜集了如下材料,并得出了结论。

材料一 唐人所著的《登科记》,记录了以进士科为主的及第者名录。清人徐松在此基础_上进行考证,编撰了《登科记考》一书。近些年来,一些学者依据新出土的资料,对此进行了考证、增补,在其进士及第者之中,可以确定其家庭出身的有1085人。其家庭出身比例如图7所示:

材料二 宋代部分谣谚

| 谣谚 | 类别 | 引文 |

| 富儿更替做 | 经济谣 | 袁采《袁氏世范》:兼并之家见有产之家子弟昏愚不肖,及有缓急,多是将钱强以借……并息为本,别更生息,又诱勒其将田产折还。法禁虽严,多是幸免。惟天网不漏,谚云“富儿更替做”,盖谓迭相酬报也。 |

| 朝为田舍郎,暮登天子堂 | 科举谣 | 汪洙《神童诗》:自小多才学,平生志气高。别人怀宝剑,我有笔如刀。朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。 |

| 一时同榜用三人 | 政治谣 | 洪迈《容斋续笔》:本朝韩康公、王岐公、王荆公亦同年联名,熙宁间,康公、荆公为相,歧公参政,故有“一时同榜用三人”之语,颇类此云。 |

| 只重衣衫不重人 | 社会谣 | 普济《五灯会元》:五陵公子争夸富,百衲高僧不厌贫。近来世俗多颠倒,只重衣衫不重人。 |

(1)从研究宋代社会发展变化的角度,指出材料一、二的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,评述兴趣小组所得出的结论。(要求:观点明确,论证充分,史论结合)

材料一 论证中世结束于唐代,近世开端于宋代的“唐宋变革论”,最早是由日本学者内藤湖南提出的,被欧美学者称为“内藤假说”。“唐宋变革”是指中唐至北宋的变革,并非仅指唐宋之际。其核心主张是,从唐到北宋是一个从贵族政治转向君主独载体制的过程。所谓君主独裁,就是把权力集中到皇帝一人手上,并通过与之配套的官僚体制来展现这种权力。在内藤看来,这种特殊形态的君主独裁制贯穿了北宋以后的中国社会,而君主独裁下的社会阶层反而相对平等,也就是平民社会取代了贵族社会。迄今仍有很多历史学者将唐朝的三省制视作较为合理的官僚制度,但内藤将其理解为贵族制度,即体现了贵族力量和君权的妥协,按照皇帝意旨由中书省写下来的诏书,门下省有权帝阅、驳议,因此门下省就代表了贵族的意志。

——摘编自陆扬《唐宋变革论错在哪?》

(1)根据材料一并结合所学知识,运用相关史实说明“君主独裁制贯穿了北宋以后的中国社会”,并简要评析内藤湖南对唐代三省制的认识。

材料二 朱熹编著《四书集注》,用理学思想重新解释《大学》《中庸》《论语》《孟子》,使理学透过四书而深入人心。他编《小学集注》,教育青少年遵循三纲五常的道德规范,他编《论语训蒙口义》《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、读书、写字、饮食都作了道德规定。

——樊树志《国史概要》

(2)依据材料二,概括朱熹在推广理学方面所做的努力。并结合所学知识分析朱熹推广理学的社会条件。

材料三 康乾盛世就如千年古国的回光返照,康乾之后,清代的中国江河日下,一日千里,逝者如斯。

——梁泉《我们只有一个中国》

(3)结合所学知识,论证材料三中的观点。

史料 宋太宗在即位之初曾诏告天下∶"先帝创业垂二十年,事为之防,曲为之制,纪律己定,物有其常,谨当遵承,不敢逾越。"史论"事为之防,曲为之制"的立法原则有其深刻的历史背景和鲜明的现实针对性,后代学者曾将这八个字概括为∶"以防弊之政,为立国之法"。

——摘编自卜先群《中国通史》

根据材料并结合所学知识,评述北宋的“事为之防,曲为之制”的立法原则。

材料一 建隆二年,(宋)太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》卷二

材料二 行省是蒙元帝国留给后世的重要遗产。在世祖前期和中期,多数行省是以中书省宰执临时派出处理军政事务的形式出现的。随着大规模征服战争的结束,临时处理军政事务的行省陡然减少,而半固定化的行省不断扩充和发展,并且在世祖末成宗初逐步过渡到地方最高行政机构。

——据李治安《行省制度研究》整理

(1)依据材料一并结合所学,评述宋初加强中央集权的措施。

(2)根据材料二,概括行省在元代的双重属性。结合所学,简要评价行省制创建的积极意义。