材料至元七年(1270年),忽必烈下旨“特设司农司,劝课农桑,兴举水利,凡滋养栽种者,皆附而行焉。仍分布劝农官及知水利人员,巡行劝课,举察勤惰。”司农司成为元政府最高农业管理机构,其职责涉及农业、养蚕及水利灌溉等各种事务,有些

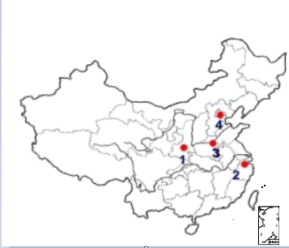

材料 记载司农司还负责掌管“随路断没财产、人口、孽畜、屯田、供储”等事。司农司“以参知政事张文谦为卿,设四道巡行劝农司”。

司农司成立之后,即发布《劝农立社事理条画》,该《条画》对农业生产的各个方面都做了具体规定,是劝农使和各处监管农事的官员的工作手册。《条画》还有“所在牧民长官提点农事,岁终第其成否,转申司农司及户部,任满之日,注于解由,户部照之,以为殿最。又命提刑按察司加体察焉。”之类的内容规定。司农司还奉命搜求古今农书,删繁摘要,结合实际,编成《农桑辑要》,颁行全国。延佑五年(1318年)又刊印《栽桑浅说》千份。

——摘编自汪兴和《元代劝农机构研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代设立司农司的主要原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析《劝农立社事理条画》发布的积极影响。

材料 2007年,中国水下考古部门和广州打捞局合作,将“南海一号”沉船打捞出水。截至2019年底,船货已提取完毕。沉船长22.15米,宽9.85米,舱深2.7米,属于远洋贸易船。全船用舱壁板进行分隔,共分为15个货舱。船货品类丰富,而以瓷器、铁器为大宗,瓷器以德化窑、磁州窑、龙泉窑和景德镇窑的产品最为多见。此外,还有漆木器、金银器、金叶子、银锭、铜钱及大量的个人物品,如戒指、手镯、臂钏、项链等,以及动植物残骸、矿石标本等。另据最新的样品检测数据,“南海一号”上已经发现丝绸遗留的化学成分。据出土文字材料,该船的年代当在12世纪末。

——摘编自姜波《港口、沉船与贸易品》

(1)材料中的“南海一号”作为史料,可以用来研究(2)根据材料并结合所学知识,归纳“南海一号”对研究中国古代社会的史料价值。

材料一:江南之为国,盛矣……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扃,盖东西之极盛也……自晋氏迁流,迄于太元之世,百许年中,无风尘之警(战乱),区域之内,晏如也。

——《宋书》

材料二:宋朝商品经济非常繁荣,尤其是南方表现突出。农业发展使剩余农产品大量增加,新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场,一些“专业化农业区”主要依赖外地提供商品粮,均使商品流通规模继续扩大。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司,英宗时市舶收入年63万贯,至南宋前期已增至200万贯。北宋铸币量很大,很多时候高出盛唐十余倍,但仍不能满足商业发展需要,因此民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子,南宋纸币使用更加普遍,在商业活动中的重要性超出了铜钱。宋朝城市繁荣,临安盛时人口均超出百万。大城市数量激增,加上广大州县城居人口及集镇人口,城市人口占全国总人口的比例可能达到20%以上。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析魏晋时期江南地区得到开发的表现有哪些。(2)根据材料二,归纳宋朝南方商业发展的表现。

材料一

材料二 在约500年至1500年大部分时间中,西方是欧亚大陆不发达地区。与中国比较,这是一种优势,因为中国的发达起了放慢自身发展的作用,人们称之为“受到阻滞的领先的法则”。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料反映的城市风貌出现在( )

| A.7—8世纪 | B.11—12世纪 | C.15—16世纪 | D.17—18世纪 |

A1 B2 C3 D4

(3)有学者认为“宋朝是中国近代的开始”。为证明该观点,某同学梳理了宋朝相关历史。请帮助他,将梳理的典型史实填入表格相应空格中。(用字母表示)

A儒学复兴 B经济重心南移 C崇文抑武 D三大发明成熟

E佛道流行 F江南初步开发 G儒学独尊 H西学之风渐盛

宋朝年间典型史实 | |

| 经济繁荣 | 农业、手工业、商业持续发展;①等 |

| 政治稳定 | 实行②政策;中央集权加强 |

| 民族融合 | 多民族政权并立;各民族交流、交往、交融加深 |

| 文化昌盛 | 宋词繁荣、③、④ |

15世纪以后中西方发展趋势比较 | ||

领域 | 东方 | 西方 |

经济 | ①经济占主导地位 | 逐渐向工业国家转变 |

政治 | 开疆拓土版图奠定;君主专制空前强化 | 逐渐确立② |

思想文化 | 理学主导,八股取士、实行文化专制 | 历经文艺复兴、③等洗礼,人文主义、理性勃兴 |

对外政策 | 海禁、闭关锁国,几与世界隔绝 | ④ |

总体趋势 | 逐渐落后以致挨打 | 逐步迈向现代化 |

材料一 南宋时期,江南农村市场快速成长,开始形成较为完整的区域体系。广泛兴起的各种集市将市场活动扩散到农村各个角落,将农民零散的交易活动纳入到一定地域范围的商品流通网络之中,由此发挥出初级市场的作用。镇市则属于更为成熟的市场形式,不仅商品流通规模大,辐射范围广,而且与城市市场和跨地区市场联系密切,因而具有中心市场的特点。在此基础上,江南农村多层次的商品流通日趋活跃,跨地区的市场联系不断加强,进而在一定程度上出现了商品生产的地域分工格局。小农经济也发生相应变化,农村家庭的消费和生产活动逐渐呈现出由传统的自给自足模式向市场供给和商品化生产转变的趋向。但此时期江南农村市场和商品经济的发展总体上仍相当有限,且明显受人口增长压力和朝廷赋税货币化政策的影响,某些方面甚至可以说是畸形的繁荣。

——摘编自陈国灿、吴锡标《南宋时期江南农村市场与商品经济》

材料二 棉业牵一发而动全身,是具有前后联进效应的产业,价廉机纱的进口和民族棉纺业的发展使土布业手纺纱的使用被机纱所取代,手工棉纺织业发展的瓶颈得以解决,织布区出现了商人放纱收布的雇佣劳动组织形式,并推动了手工织布工场的发展。民族棉纺织业的发展也带动了植棉业的科学种植,政府和社会努力改良棉种,改善棉质,增加产量,至20世纪20年代末外棉进口减少明显,纱厂用棉的自给率提高,也增加了农家经济收入,繁荣农村经济。棉业的前后联进不仅关乎棉业经济本身,与农业、工商业、机械、金融、交通运输等业皆密切相关。近代海外贸易中乡镇棉业民营经济的演进发展,一定程度上反映了近代中国经济虽历经劫难,外有帝国主义侵略,内有封建专制主义统治,但是在竞争压力下通过技术改进和结构重组,仍在不断向前发展和进步。

——摘编自于新娟《海外贸易与近代江南乡镇民营经济的发展——以棉业为例》

材料三 当前中国农村已经进入加快转型和全面转型的新阶段,也就是实现农村现代化和城乡发展一体化的过程,面临八大严峻挑战。首当其冲的就是高成本严重损害农业竞争力。高生产成本推高了粮食价格、降低了农业经营收益,损害了农业竞争力。此外,农业机械化亟待转型升级、农民增收的压力不断增加、农村资源资产浪费严重、农村生态环境亟待改善、乡村治理模式仍需创新等问题也给农村全面转型发展提出了多重挑战。

——摘编自中国社会科学院农村发展研究所《中国农村发展报告》(2017)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋江南农村市场发展特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代乡镇棉业发展的原因及意义。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对发展农村经济的认识。

材料 黄河流域是我国古代粮食作物的主要分布区,史前时期,粟是黄河流域分布最广的粮食作物,裴李岗文化、马家窑文化等遗址都发现过粟。黍的分布与粟相当,是华北地区与粟共存的一种农作物。稻由于自然条件的限制,种植面积十分有限。

商周至春秋时期,稻成为仅次于黍、粟的主要粮食作物,郑州白家庄商代早期遗址曾发现过稻壳的遗存。小麦从西亚传入并在黄河流域种植,甲骨文中多见“麦”字,战国秦汉时期,关中地区修建的郑国渠、白渠、龙首渠等大型水利工程,大为改善了当地的灌溉条件,小麦成为仅次于粟的主要粮食作物。水稻在水利条件优越的地区已经大量种植,较以往有明显改变。

魏晋南北朝至宋元时期,黄河流域小麦和水稻种植面积不断扩大。这一时期域外传入的新粮食品种高粱、荞麦种植范围逐渐扩大,其中荞麦因抗秋寒低温、生长期短的特点,在南北各地广泛种植,明清时期,稻、麦的地位发生了新的变化。由于自然环境变化,黄河流域水稻种植面积明显缩小,同时小麦因灌溉技术的提高,替代黍、粟成为北方主要粮食作物。但这一时期粮食作物种植最明显的变化,则是以玉米、甘薯、马铃薯为代表的农作物的传入,它们因具有高产、耐瘠、耐旱涝的特点,广泛种植于原来不适宜稻、麦生长的地区,全面改变了原来农作物种植结构与组合形式。

——摘编自邹逸麟《中国历史地理概述》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代黄河流域粮食作物种植结构的变化并简析其原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析古代黄河流域外来农作物传入的影响。

材料 元代司农司的设立

至元七年(1270年),忽必烈下旨“特设司农司,劝课农桑,兴举水利,凡滋养栽种者,皆附而行焉。仍分布劝农官及知水利人员,巡行劝课,举察勤惰。”司农司成为元政府最高农业管理机构,其职责涉及农业、养蚕及水利灌溉等各种事务,有些材料记载司农司还负责掌管“随路断没财产、人口、孳畜、屯田、供储”等事。司农司“以参知政事张文谦为卿,设四道巡行劝农司”。

司农司成立之后,即发布《劝农立社事理条画》,该《条画》对农业生产的各个方面都做了具体规定,是劝农使和各处监管农事的官员的工作手册。《条画》还有“所在牧民长官提点农事,岁终第其成否,转申司农司及户部,任满之日,注于解由,户部照之,以为殿最。又命提刑按察司加体察焉。”之类的内容规定。司农司还奉命搜求古今农书,删繁摘要,结合实际,编成《农桑辑要》,颁行全国。延佑五年(1318年)又刊印《栽桑浅说》千份。

—摘编自汪兴和《元代劝农机构研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代设立司农司的主要原因。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价《劝农立社事理条画》。

材料一 中国棉花的品种是亚洲棉和草棉,均从国外传来……在取得栽种技术和纺织技术的突破后,棉种约在宋元之际完成了向中国内地的传播。元世祖曾设立江西、福建、浙东、湖广、江东五省木棉提举司,强迫百姓每年缴纳棉布十多万匹。明太祖于1367年下诏:“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉各半亩;十亩以上,倍之。麻,亩征八两;木棉,亩四两。”经过元至明约两百年的传播,棉花种植和棉纺织已基本推广到全国。

——摘编自丁培利等《中国古代“布”的材质演进——兼论棉花在中国的普及》

材料二 17世纪中期,印度的棉布进入英国市场,迅即对传统的羊毛业产生了巨大冲击。出于对传统羊毛业的保护,英国议会颁布法案限制棉布进口。但由于消费者对棉织品的需求,18世纪中后期英国的棉纺织业进行了一系列技术革新。数以百万计的工人流入新建的工厂,操作生产棉线和布料的机器。18世纪末,英国国内制造商对于棉花的需求急剧增加,但英国并不出产棉花,从18世纪到19世纪中期,埃及、印度以及中国进入了由棉花所连接在一起的全球棉花产业,而英美和欧洲大陆的工业帝国纷纷建立起棉花纺织工业,并确立了它们在全球资本主义体系中的领先地位。

——摘编自《棉花:理解资本主义的最佳作物》等

材料三 不列颠入侵者打碎了印度的手织机,毁掉了它的手纺车。英国起先是把印度的棉织品挤出了欧洲市场,然后是向印度斯坦输入棉纱,最后就使英国棉织品泛滥于这个棉织品的故乡……不列颠的蒸汽机和科学在印度斯坦全境彻底摧毁了农业和制造业的结合。

——【德】马克思《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯文集》第二卷

材料四 英国在印度要完成双重的使命:一个是破坏的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是重建的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。

——【德】马克思《不列颠在印度统治的未来结果》,《马克思恩格斯文集》第二卷

(1)根据材料一、指出古代中国棉花在全国推广种植的原因,结合所学,分析其对古代中国经济发展的积极影响。(2)根据材料二、概括“不出产棉花”的英国棉纺织工业全球领先的原因,结合所学,指出19世纪中叶的英国在全球贸易格局中所处的地位。

(3)运用材料三与所学知识,评析材料四中马克思的观点。

材料一 北方宜旱,南方宜稻,这是农作物对南北方环境选择的结果,跨越环境界限,将另一地区的作物引入,则与人类活动直接相关。冬小麦为北方旱地作物,推动其大规模向南方扩展的动力是人口。《鸡肋编》记载:“建炎之后,江、浙、湖、湘、闽、广,西北流寓之人遍满。绍兴初,麦一斛至万二千钱,农获其利,倍于种稻。而佃户输租,只有秋课(稻),而种麦之利,独归客户。于是竞种春稼,极目不减淮北。”可见,两宋之际,南方水田农业区稻麦两熟制曾出现了一个极为兴盛的局面。

——摘自吴存浩《中国农业史》

材料二 明代种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步纳入市场网络,出现了粮食生产中心移动。如江南原为粮食丰裕地区,但到明代中后期由于棉桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等大量输入。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 明中后期,江南表面看似活跃的商业活动及手工业生产实则后继无力,仅以维持个体家庭基本本温饱为目的、重复简单再生产而已。凡此,导致明代失去“社会变迁”的物质基础与制度创新及技术革新重要基地。

——摘编自赵玉田《环境与民生:明代灾区社会研究》

(1)据材料一、指出两宋之际稻麦两熟制在南方“极为兴盛”的原因。(2)据材料二、概括明代中后期经济发展的表现。

(3)据材料三并结合所学知识,分析明代中后期工商业经济发展“后继无力”的原因。

材料一 春秋时期大多鼓励人口增长,与之不同的是,商鞅注重人口调查,是历史上组织全国范围人口调查的第一人。他理性地看到了人口与土地之间存在着矛盾,强调人与地的对比关系。汉代徐干提出:“国以之建典,家以之立度,五礼用修,九刑用措者,其惟审民数乎!”宋以降,人口问题突显,苏东坡有“古者以民之多寡为国之贫富,……然以今之法观之,……非徒无益于富,又且以多为患。”的论断。马端临在中国历史上首次明确提出人口质量问题,指出:“民之多寡不足为国之盛衰”。轮嘉时期中国人口快速膨胀,学者洪亮吉在其《治平篇》《生计篇》中,看到人是生产者,同时也是消费者的相互依存与相互制约关系,提出“天地调剂之法”与“君相调剂之法”解决人口问题。

——摘编自吴洁生《中国20世纪以前人口资源环境思想探要》

材料二 新中国成立之初,党和国家在政策和舆论上主张积极、宽松的人口生育政策,创造了我国经济持续快速增长的世界“奇迹”。“鼓励”性人口生育政策带来的人口过快增长与社会资源供给不足的矛盾不断凸显,1957年2月27日毛泽东在最高国务会议上首次提出了计划生育思想。十一届三中全会以后,坚持辨证地看待“人口众多”的两面性,将计划生育作为一项战略任务,以人均水平作为衡量经济发展的标准,将提高人口素质作为增强综合国力的决定性因素。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央着眼人口形势新变化,科学把握人口发展规律,作出逐步调整完善生育政策、促进人口长期均衡发展的战略决策,我国人口工作思路和方法实现历史性转变。

——摘编自尚旭辉《建国以来中国共产党人口思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代人口思想的主要特点,并简析导致宋以后人口思想发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪七十年代我国人口思想带来的积极作用,如何理解建国以来中国共产党人口思想的发展变化。