材料一 (北魏洛阳)“自延骷(里)以西……望宗所居也。民间号为王子坊。”……伊洛之间,夹御道,东有四夷馆……道西有四夷里;一曰归正,二曰归德,三曰慕化,四日慕义。……市东有適商、达货二里。里内之人,尽皆工巧屠贩为生,资财巨万……市南有调音、乐律二里。里内之人,丝竹退歌,天下妙伎出焉……市西有延酤、治觞二里。里内之人,多酒为业……市北有慈孝、奉终二里。星内之人,以卖棺椁为业,赁车为事……。”

——(北魏)杨衙之《洛阳伽蓝记》

材料二 里坊,或称里、坊,是我国古代城市的基层居住单位。……(唐初长安城)“千百家似围棋局,十二街如种菜畦。”……“昏而闭,五更而启”。……“诸侵巷街、阡陌者,杖七十。”……“中使郭里曼酒醉犯夜,杖杀之。”

——李合群《论中国古代里坊制的崩溃》

材料三 (北宋东京)御街一直南去,过州桥,两边皆居民。……余皆羹店、分茶、酒店、香药铺、居民。……南通一巷……并是金银彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见。……街南桑家瓦子……其中大小勾栏五十余座。内中瓦子……可容数千人。……茶坊每五更点灯,博易买卖衣服图画花环领抹之类,至晓即散,谓之“鬼市子”。……乃马行街也,人烟浩闹。……大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜,骈阗如此。……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。

——(宋)孟元老《东京梦华录》

(1)根据材料一、二、归纳我国唐中期以前里、坊制度的特点,并分析其影响。(2)根据材料二、三、指出与唐代长安相比,北宋东京城市有哪些新发展?

(3)根据材料一、指出北魏洛阳城市里、坊命名的原则。结合所学知识,谈谈你对此的看法。

材料一:宋元时期,海上丝绸之路的地位迅速上升。泉州成为内连晋江,外接东南亚的重要港口,泉州在北宋朝廷设市舶司以来,“番货远物、异宝珍玩之所渊薮•••••••号为天下最。”“番商”出身的蒲寿庚长期掌管市舶司,其家族垄断泉州香料海外贸易近30年,“以善贾往来海上,致产巨万,家僮数千。”至元代时,泉州已成为“东方第一大港”,泉州街头出现“市井十洲人”“涨海声中万国商”的盛况。

——钟羡芳、徐文彬《中国“海上丝绸之路”遗址点的时空分布特征及形成机制》

材料二:明朝中叶,东亚海洋形势发生了巨变。以澳门为基地的葡萄牙船队几乎垄断了中国生丝与丝织品在日本的贸易。西班牙殖民者在1565年占据菲律宾后,开辟了自菲律宾马尼拉至墨西哥阿卡尔科的“大帆船贸易航线”,把墨西哥银元载运到马尼拉,换取中国商船载运到马尼拉的生丝和丝织品。海上丝绸之路至此已发生了新的变迁,在向西经东南亚到印度洋、非洲的基础上,增加了向东经马尼拉,越过太平洋到达美洲大陆,然后再经墨西哥湾、大西洋延伸到欧洲大陆的航线。此后荷兰等国的介入,进一步使海上丝绸之路逐渐从区域贸易航线发展为全球贸易航线。

——李金明《中国古代海上丝绸之路的发展与变迁》

(1)据材料一,概括宋元时期海上丝绸之路地位上升的表现,并结合所学知识,说明其原因。

(2)据材料二,概括指出明朝海上丝绸之路新的变迁,并结合所学知识,简析变迁的原因。

(3)综合上述材料,谈谈对海上丝路变迁的认识。

材料一

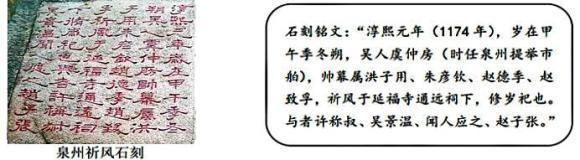

祈风是宋代市舶司主持的一种典礼。南宋泉州知府真德秀曾作《祈风文》,“惟泉为州,所恃以足公私之用者,蕃舶也。舶之至时与不时者,风也;而能使风之从律而不愆(过失)者,神也。是以国有典祀,俾守土之臣一岁而再祷焉”。泉州九日山保留的十段宋代祈风摩崖石刻是全国唯一的祈风石刻群。

——摘编整理自《泉州祈风石刻考释》

材料二 元代泉州被非洲大旅行家白图泰称之为“世界大港之一”。马可·波罗就是从泉州返回意大利的。在海外贸易的带动下, 泉州周围的柑橘、甘蔗和棉花等经济作物的种植规模不断扩大并大量出口。据考古发现,泉州一地属于元代的瓷器窑址,就多达几十处。随着海外贸易的蓬勃发展,大批来自不同国家或民族的商人来到泉州长期定居,被当地居民称为“南海蕃客”。阿拉伯商人和威尼斯、热那亚商人建立“商站”,在官方的监护下聚族而居,并享有一定程度上的自治。伊斯兰教、基督教等几乎所有世界性的宗教都传到泉州,使泉州发展成不同宗教和谐共存的一个“圣地”。

——摘编自周中坚《梯航万国,誉播遐方——元代泉州港的极盛》

(1)概括指出材料一文物、文献有哪些史料价值?。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括泉州海外贸易发展的历史意义。

材料一 宋代社会发展的一个重要特征是州县城市的空前繁荣和众多商业市镇的兴起。江南各级州县城市中的高收入群体所消费的除了日常生活用品,还包括各种奢侈品;城市的一般工商业者的消费一般以基本生活用品为主,对奢侈品的需求量不大。从江南地区不同类型城市的居民消费特点来看,政治型城市对奢侈品的需求量相对较大,综合型和经济型城市对各种物品的需求都相当旺盛,港口型城市的消费品还包括相当数量的海外舶货。

——摘编自陈国灿《宋代江南城镇的物资供应与消费》

材料二 明清江南消费行为的两个极端:一头是处在贫困线上下,多数劳动者以及部分贫寒的士民消费严重不足;另一头是穷奢极欲,消费过限,造成了种种不正常、不合理、不道德的经济生活与精神生活的病态。其中奢侈性高消费行为尤其突出,由于它是以奢侈品消费为大宗,手工业生产者奉行质量竞争,这无益于经济结构的突破。奢侈性消费又污染了社会主体力量的心理素质,在他们中间无法造就出一代社会变革者。更为严重的是,在政治一体化的传统社会结构中,政治力量强有力地统治着经济。所有奢侈性的高消费无不靠政治力量的支撑,更刺激了富有者攫取政治权力,从而巩固了传统的政治结构,使经济难以获得相对独立的发展。因此,奢侈性的高消费,导致商品经济的虚假繁荣。

——摘编自王家范《明清江南消费性质与消费效果解析》

(1)根据材料一,概括宋代江南州县城市和市镇消费的不同。

(2)根据材料二,指出明清江南消费出现的新现象,并结合所学知识分析该现象产生的影响。

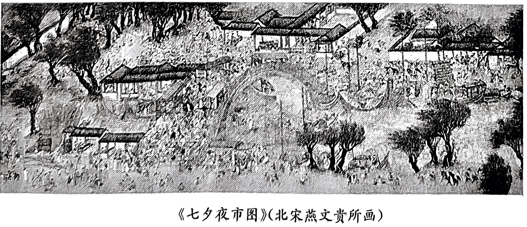

材料一 至宋,中国古代夜市跳脱开夜禁羁绊,首次以官方认可的身份跻身市场行列,它们较广泛地分布于北方、东南、川蜀(川陕)、荆湖、闽广五大区域的各级城镇。宋代夜市突破之前以酒楼、茶肆、歌馆等为主要载体和以日市延伸为主的传统夜市形态,勾栏瓦舍、街市与摊贩成为与传统夜市形态并驾齐驱的主体形态,并且基本实现了由封闭式向开放式、由单一型向综合型的转变,实现了文化娱乐夜市由兼营、业余向主营、专业的转变,夜市消费人群由相对单一化、贵族化向多元化、平民化转变,形成了与近现代高度相似的夜市形态与景象,并使宋代成为中国古代夜市发展史上的一个重要转型时期。

——摘编自张金花等《宋代夜市规模、形态与消费主体分析》

材料二

材料三 夜市直至三更尽,才五更又复开张。如妥闹去处,通宵不绝……大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜,骈阗如此。

——摘编自【宋】孟元老《东京梦华录》

(1)概括宋代夜市的特点,并分析宋代夜市兴盛的影响。

(2)史料是历史研究的依据,分别说明材料二、三对研究宋代夜市的史料价值。

材料一 广州自汉唐以来一直是中国最大的外贸海港,宋立国后率先在此设置市舶司,管理对外贸易。稍后不久,又在两浙路置司;咸平二年,则于杭州、明州各置市舶司,泉州市舶司迟至元裕二年设立。宋人赵汝适在泉州亲自“询诸贾胡,俾列其国名”,在其《诸蕃志》中列出了与宋代有贸易往来的国家名称超过了六十个。元丰年间,宋政府为保障入港商船的安全及防备走私,开始执行“望舶之制”,专门在广州、泉州等港设置了望检司。两宋海外贸易的规模之大,在市舶司净利收入中可略见一斑。宋初59万缗,治平63万,元祐末41万,徽宗时110万,绍兴年间更高达200万。宋代海外贸易的范围自西太平洋到印度洋、波斯湾,确为汉唐所未有。作为当时世界上最重要的海上贸易国家,它借助海外贸易这一个充满巨大经济利益的平台,吸引着国内外的经济要素不断进入近海区域,参与到近海市场的经济活动之中,从而为近海市场的兴起创造了条件。

——摘编自廖伊婕《宋代近海市场研究》

材料二 第二次鸦片战争后,特别是19世纪70年代,中国进出口贸易有了较大增长。从1877年开始,中国对外贸易经常性国际收支由顺差转为逆差。1978—2001年中国进出口总额年均增长16.5%。20世纪80年代,我国对外贸易呈现总体逆差,逆差累计额达381亿美元;90年代(除93年外)基本为顺差,顺差额为486.5亿美元。90年代到我国入世前,我国对225个税率下调,减少和取消配额和进口限制等非关税壁垒,以及实行单一的有管理的浮动汇率等制度,在出口方面实行出口退税制度,确立了我国在国际分工中劳动密集型产品的比较优势以及我国进出口商品结构,为我国成为国际贸易大国奠定了基础。

——摘编自孙玉琴等《中国对外开放史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代海外贸易发展的特点并分析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来对外贸易的主要变化并分析原因。

材料一 汉朝时,对外贸易的陆上通道已是四通八达,除西北丝绸之路外,在西南有通往印度的“永昌道”,在东北有去朝鲜、日本的“乐浪道”。汉元狩四年(公元前119年)张骞出使西域时,带“牛羊以万数,赍金币帛直数千巨万”。唐朝始设市舶使,是中国最早的专门管理对外贸易的机构,设在海上贸易频繁的广州,当时皇帝及相当一部分大臣认识到“岛夷朝贡,不过利于互市赐予,岂真慕义而来”。熙宁七年(公元1074年),宋神宗诏令:福建沿海口岸有南洋各国商舶到达,查验是否有“公凭”,如已经抽买(征税),凭“回引”(纳税凭据)即可通行。

——摘编自倪方六《中国古代的对外贸易》

材料二 重商主义出现于15世纪下半叶,在这一政策的推动下,英国的海外贸易快速增长,英国商人相继开拓出俄国和北美市场,形成一个世界市场网络。英国逐渐习惯吃殖民地的糖,吸殖民地的烟、用殖民地的木材,并从奴隶贸易及转口贸易中的关税获利甚巨。18世纪后,英国绝大多数出口产品都是工业品,其中大部分产品是纺织品,棉纺织品出口年增长率为16.4%。1846年《谷物法》被废除,并最终废除延续了近3个世纪的《航海条例》,政府收入主要来源从关税转为消费税。

——摘编自林秀玉《英国对外贸易现代化之探析》

(1)根据材料一,指出中国古代对外贸易的变化。

(2)根据材料二概括英国海外贸易的变化,并结合所学知识指出中英两国对外贸易的共同影响。

材料 宋初上贡之茶颇多,只有福建茶(建茶)始终列为贡品。宋人以饮(茶主要出自福建)为时尚,推建茶为冠腊茶也受到了辽、金等国的钟爱。神宗使节出使辽国,带了大量福建团茶为礼品,此后“虏人非团茶不纳也”;高丽国亦“惟贵中国腊茶并万维网赐团”,所得腊茶除来自赐责(赏赐、赠送)外,商贾亦通贩:故统治者对它格外重视,实行的管理政策也比较特殊。

嘉祐四年(1059年),东南他路茶允许通商而福建茶独禁(茶叶专卖制度):通商茶价低而营销灵活,禁茶价高而流通滞缓,使“福建茶陈积”;熙宁五年(1072年)三司乃奏请:“乞在东京、京西、淮南、陕西、河东、河北禁榷外,其余路并通商贩:福建茶法开始实行官买与通商并存之制,在江北实行禁榷,江南行通商。元丰ニ年(1079年),三司言:“腊茶自禁私贩,官场渐多集者,乞自今岁计所市茶,限当年运至京师,其江浙湖川陕路即权许通商。”元丰七年(1084年),“建茶只令在京变转”,断约建茶从河北销入敌界之途。

——摘编自黄纯艳《论宋代福建茶法》

(1)根据材料并结合所学知识,指出北宋时期福建茶曾“独禁権”的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括北宋熙宁、元丰时期福建茶法变动的特点.

材料一 宋代福建“民安土乐业,……无凶年之忧”。在农业发展的基础上,纺织、陶瓷、制茶、造船、冶炼、造纸、印刷等业都有长足的进步。宋朝廷大力鼓励商人出海经商,招引外商来华入贡、贸易。嘉祐年间(1056~1063年),福建对外贸易大增,“舶商岁再至,一舶连二十艘,异货禁物如山”。宋初虽严禁与高丽(今朝鲜半岛南部)、倭国(今日本)通商,但泉州一些海商仍以瓷器、丝织品等暗地私贩高丽。南宋时期,与福建有贸易往来的国家和地区已达50多个。

材料二 鸦片战争后,英、美、俄等国在福建开设的洋行攫取了福建茶叶出口的经营权,福建茶商收购的茶叶只能卖给洋行经营出口。英、美洋行甚至通过买办直接到福建茶叶产地,向茶农贷款,控制和剥削茶农。

这一时期茶叶在出口贸易中占有举足轻重的地位。从咸丰三年(1853年)起,洋行贩运茶叶出口日增,全省出口总值也不断增长。自同治三年(1864年)至光绪七年(1881年),全省年均出口量达70万担左右,光绪七年出口量高达90万担,这时期茶叶出口值约占全省出口总值的90%以上。19世纪80年代以后,由于印度、锡兰(今斯里兰卡)茶叶大量兴起,并以其优质与华茶竞争,福建茶叶生产和出口遭到沉重打击,出口量从巅峰急剧跌落。到20世纪初,跌入低谷,只有10万多担,几乎被挤出国际市场。

材料三

表2 福建出口总值在全国所占的比例 表3福建外贸出口值占本省GDP的比重

| 年 份 | 比 例 | 年 份 | 比 例 | |

| 1952年 | 0.3% | 1955年 | 0.79% | |

| 1978年 | 1.9% | 1975年 | 5.10% | |

| 1988年 | 3.9% | 1985年 | 7.55% | |

| 1990年 | 4.3% | 1990年 | 25.43% |

请回答:

(1)据材料一,概括宋代福建对外贸易的特点。

(2)鸦片战争后,福建对外贸易出现什么新变化?依据材料二并结合所学知识分析其原因。

(3)联系材料三中的数据变化,谈谈你对这一时期福建对外贸易发展的认识。

十一届三中全会后,福建对外开放格局是如何逐步形成的?