材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废……这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——摘编自任怀国等《资政通鉴——中国历代政治制度得失》

材料三 明朝治理边疆的思想和政策是由太祖和成祖奠定的……是历代封建统治者治边思想的继承和发展,同时根据明代的形势和边疆状况,又有所变革和创新……首先是“守备为本”,即以武力为基础,作积极的备御……第二是“刚柔并济”,明初太祖、成祖二帝集历代帝王之大成,真正厉行了“刚柔并济”,不是一味诉诸武力,而是在“恩抚”上坚持不懈地下工夫……第三是“以夷治夷”或“以夷制夷”。这也是历代帝王治边的传统思想和策略。

——摘编自马大正主编:《中国边疆经略史》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出周秦之间政治制度“大变局”的具体表现。(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代从“独相”到“群相”到“兼相”的制度变革,并分析这种制度变革带来的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析明朝治理边疆的意义。

材料一 随着货币经济的持续发展,明中期特别是成、弘以后,社会开始由单一农业社会结构向多元社会结构转化。此时文化所呈现的特点是:在传统文化衰落的同时,新的文化因素正在潜滋暗长。嵇文甫在他的《晚明思想史论》中说:“晚明时代,是一个动荡时代,是一个斑驳陆离的过渡时代。照耀着这时代的不是一轮赫然当空的太阳,而是许多道光彩纷呈的明霞。你尽可以说它‘杂’,却决不能说它‘庸’;尽可以说它是‘乱世之音’,却决不能说它是‘衰世之音’。”

材料二 明朝长达277年的历史,在政治、经济、文化各方面都取得了突出的成就,是新旧交替的朝代,具有鲜明的特点。最早对明朝作出评价的是清初的明遗民,他们在病定思痛之后对明朝进行的总结,多着眼于明亡的教训,负面评价多于正面评价,致使明史蒙上一层灰暗的阴影。而清初迭兴文字狱,更进一步压制了对明朝的正面评价。清朝统治者组织的明史编纂工作,贯穿着确立自己的正统地位、彰显清优于明的原则,特别是清圣祖为论证“自古得天下莫如我朝”而发布的“面谕”。

——以上材料均摘编自陈梧桐、彭勇《明史十讲》

材料三 顾炎武认为,亡国与亡天下的区别就在于仁义是不是丧失。清朝入主中原以后,传统的学说、传统的道德、儒家的仁义是不是丢失了?如果丢失了,明清易代就是亡天下;如果没有丢失,明清易代就不属于亡天下,仍然属于亡国,是易姓改号。

——摘编自方志远《明朝为何说亡就亡》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“新的文化因素正在潜滋暗长”的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明朝在政治、经济方面取得的突出成就,并分析历史评价应遵循的原则。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举史实驳斥明清易代是“亡天下”论。

材料一 明朝放弃元朝凭借边疆向外扩张的做法,继承汉唐“守中治边”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方。同时,为防范北方游牧民族南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻守重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。在南方边疆地区,明朝以卫所驻守各地;在卫所以外的边远地区,推行土司制度,官府对其“不过岁输贡赋,示以羁縻”。

——摘编自方铁《论元明清的边疆治理制度》

材料二

| 顺治年间 | 达赖五世进京,顺治帝待以殊礼,并赐给达赖五世黄金550两、白银11000两,大缎1000匹及珠宝玉器和马匹 |

| 康熙年间 | 清宗室之女固伦荣宪公主、和硕端静公主等七人,下嫁科尔沁蒙古部的亲王、郡王 |

| 雍正年间 | 雍正帝对前代贬低夷狄不以为然,认为“蒙古及边诸部落,俱归版图,……乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”;始设置驻藏大臣;在西南先后改东川、乌蒙、镇雄土府为府、州,设流官并派兵镇守;青海蒙古正式编旗,共置蒙古28旗,由西宁办事大臣兼任盟长 |

| 乾隆年间 | 颁布《理藩院则例》、《蒙古律例》、《回疆则例》、《西藏善后章程》、《钦定西藏章程》 |

——据《中国大通史·清(1644—1840)》整理

(1)据材料一并结合所学知识,简析明朝边疆治理的特点。(2)根据材料二,概括清朝边疆治理中的制度创新。

(3)综合上述材料并结合所学知识,比较明清时期治边理念的变化。

材料一 中国国情的特点是民族众多、地域辽阔、地区差别较大,中央政府要对之实行有效管理,就必须建立和健全便于加强控制的地方行政体制。元朝是一个幅员辽阔的大帝国,它“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,疆域“有难以里数限者”。以今日地理来说,帝国的势力所及,北到北冰洋,南到越南、泰国北部,东南至海而达澎湖,西至东欧和西亚。在这样大的国土内,政治、经济情况当然差别很大,元朝统治者便采用多种形式来实行管理。

——摘编自柏桦著《中国政治制度史》

材料二 改土归流源于明朝。清朝建国初曾对部分土司改置为流官。康熙三十二年(1693年),苗民以弃暴归仁,奔诉永顺司,此时皆言为保靖宣慰司管辖。至四十二年,始皆输诚纳粮,设百户、寨长。雍正五年三月,湖北总督傅敏“会同黔省预筹擒捕不法花苗(土司)”。九月,清兵进入湘南,收吐司之权,对其家属作出安置,改土归流付诸行动。十一月,官兵抵达桑植境内,地方土(民)、苗(民)载道欢迎,土司缴印归诚,改土归流进展十分顺利。

——摘编自周妮《清代湖南“苗疆”改土归流时间与秩序考论》

材料三 土司制度作为民族地区的自治制度曾维护着边疆民族地区政治文化的原生性和多元性,清政府推行的改土归流政策以加强中央王朝对边疆少数民族聚居区的统治,有利于统一多民族国家的建设。

——摘编自聂迅《清代土司基层社会治理组织体系重构:以改土归流地区为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明元朝为巩固统一多民族国家采取的地方管理措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期改土归流的特点。

(3)根据材料二,三并结合所学知识,说明清朝前期改土归流的历史意义。

材料 中国历史上不同朝代对“长城”的称呼不同。战国时期称为堑;汉代和唐代称为塞;金代称为界壕;明代则称为边墙。2019年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》明确指出,“在建设范围上,长城国家文化公园,包括战国、秦、汉长城,北魏、北齐、隋、唐、五代、宋、西夏、辽具备长城特征的防御体系,金界壕,明长城”。

长城是一个关、城一体的综合体系,它承担着防御功能、文化的交流与交融使命,也承载着中华民族伟大的创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神。

——摘编自赵琛《为何说“长城两边皆故乡”?》等

历史事实和现实取向决定了对长城的价值判断,而从其兴建、功用、变迁和遗存等不同角度考查会产生不同的认识。请从上述文字材料和图片中提取论点,展开论述。(要求:观点明确、论证合理、史论结合)材料一 明朝的疆域范围在历代统一王朝国家中不算广阔,但其采取的移民实边、兴办学堂、开设科举等积极的边疆治理举措,取得了较大成功。就移民实边来说,据历史记载,移民云南的便有二三十万卫所军人,连同家眷约有八九十万人,约占当时云南人口总数的1/4,驻守贵州的军人及其家眷约有六十余万人,明初驻守广西的军人及其家眷也不少。明清时期,中央政府派遣大亚的驻军到边疆就地屯垦屯耕。战时拿起刀枪御敌,平时举起锄头种粮,不仅筑起了一道边防防线,也使曾经的不毛之地留下了万顷良田。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 自康熙至道光,台湾府、厅、县志修成且保存至今21部,另有私人纂修志书多种。其中,有关台湾收复后社会变化的记载随时间推移而增多。如乾隆年间《重修凤山县志》记载台湾由“不粪种”“种植后听其自生,不事耘除”,到“生齿日繁……勤耘耕、浚沟洫,力耕不让中土”,而雍正年间《台海使槎录》等志书亦载台湾少数民族从“无田器”,到“耕种加牛车犁耙与汉人同”,以至“礼节近亦渐学汉人”,“骎骎乎有中上之习”。

——摘编自柳浪《清朝台湾地方建置与方志编纂研究》等

(1)根据材料一并结合所学,简述明清移民实边在边疆治理中的历史作用,若将材料一作为史料用于边疆治理研究有何局限。(2)根据材料二,概括台湾收复后社会发生了哪些变化?

材料一 东北地处边疆,自古以来就是多民族的聚居地区,又是进入中原的诸多民族的故乡,更重要的,又是多个王朝的“龙兴”之地,因而使得东北地区的历史具有独特性,为其他边疆地区不可比拟。明代的东北,因其战略地位的重要,明政府实行“乃因其地分设卫所若干,以其酋长统率之,听其种牧、飞放、畋猎,俾各安其生,咸属统内”的政策,又在元代“站赤制度”的基础上,在东北地区广设驿站,增辟水陆交通线,使东北地区的交通线纵横交错,形成为覆盖整个东北地区的交通网络,并与内地密切联系,使东北地区成为明帝国不可分割的组成部分。

——摘编自李治亭主编《东北通史》

(1)指出以东北为“龙兴”之地的三个王朝,根据材料一并结合所学,概括明朝加强对东北地区管理的举措和特点。材料二 17世纪之末,俄军东侵至外兴安岭西麓时,乃为强大清军所遏阻。一战之下,俄军挫败,乃有中俄《_______▲_______》(公元1689年)之签订。该条约之主款厥为两强以外兴安岭为界,划疆而治。俄人之陆路东侵至此乃告一段落,双方相安无事者凡170年。直至1860年,英法联军攻破北京,俄人乃撕掉条约,进占我东北,强据我海参崴,改名俄属“镇东港”,从此为患北方,至今未已。

——摘编自唐德刚《从晚清到民国》

(2)根据材料二和所学,指出“▲”对应的条约名称及该条约签订的意义,概述近代俄人对东北地区的侵略史实。材料 经过魏晋南北朝时期的战乱,最终统一了中国的是从北方少数民族王朝中诞生的“北魏一隋唐”序列。鲜卑人建立的北魏王朝作为这个序列的开创者,保持着足够开放的心态,并乐于接受汉人的文化。这种交融性造成这个王朝序列抛弃了汉人的保守特征,并最终建立了一个具有世界精神的大唐王朝。最不幸的王朝更迭来自宋代,宋代本来继承了唐代的开放性,又保留了更多的中华特色,在平等的贸易体系下和海外打交道。然而,由于北宋和南宋的两次灭国过于悲惨,使得传统文化中保守的一面成为了主导。在此后的明清时期,保守主义和民族主义频发,不幸的是这个时期恰恰是西方世界最开放的时期。

——摘编自郭建龙《丝绸之路大历史——当古代中国遭遇世界》

根据材料,着眼于“开放与保守”的视角自拟论题,运用中国古代民族关系与对外关系的相关史实予以阐述。(要求:论题明确,史实正确,史论结合,逻辑清晰)

材料一 中国历代均重视对边疆的治理。秦将郡县制推行到边疆地区。汉王朝除了设置郡县外,还设立属国管理内徙边疆民族,使其成为汉王朝边疆防御的重要力量。唐朝追求“治安中国,而四夷自服”,实行开明的治边政策。另外,为维护边疆地区的安定,唐王朝确立了军镇屯戍制度。元朝通过设立行省实现了对边疆地区广泛而直接的管理。清王朝从中外一体(内地与边疆为一个整体)的认识出发,以积极态度治理边疆各民族,使其起到“屏藩”、“拱卫”作用。在实际运作中,突出改革行政体制,如中央设理藩院,主管边疆民族事务,地方则因地制宜采用不同的统治体制。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料二 明朝自太祖朱元璋及以后诸帝放弃元朝凭借边疆向外扩展的做法,继承汉唐“守在四夷”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方,前朝重北轻南的治边传统仍被明朝继承。为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。明朝对南部边疆也未放弃经营。在南部蛮夷地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地。卫所军士有军籍,携带家眷子女,世代相继为军户。军士中大部分参加屯田,小部分驻防。在南部边疆各省,郡县、卫所互为表里,施政则相辅相制。卫所主要安置在农业地区及形胜险要之处,遂形成大规模的军事性质的移民浪潮,推动了卫所地区社会的发展。在设置卫所以外蛮夷聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出古代治边政策的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别概括明朝对南北边疆治理的不同措施并分析其积极意义。

材料一 对西藏、青海地区,明朝初期也设立了行政机构,洪武六年(1373),明太祖在今昌都地区东部、四川甘孜和青海西南部设置朵甘都司,在今西藏大部设置了乌斯藏都指挥使司……还册封了阐化、阐教、辅教、赞善、护教五王,大宝、大乘、大慈三法王,俄力思三王以及行都司、万户、宣慰司、招讨司、卫、千户所等……云南地区委任当地土司进行管理……实施大规模移民政策……从而使得云南“土著者少,寄籍者多”,成为以汉族为主的多民族聚居区……使得云南对中原王朝的向心力越来越得以巩固。

——李征鸿《明代统一的范围及其对边疆的》

材料二 清代前中期,注重对边疆的治理。第一,从观念上看,它承认边疆民族与内地民族之间在制度文化方面的差异性,用中华固有的道德主义来看待边疆的民族,对边疆和内地采取不同的政策,体现了一种文化边疆意识。同时,针对西藏、青海、蒙古、新疆等地区,通过制定诸如善后章程之类具有较强的“自治权”的单行法规或基本法,赋予其一定的“自治权”。第二,在实践中,在确认民族性和实行相对自治的基础上,还强调边疆民族参与本民族政治的思想。这种体制的特点在于它是一种参与式的“自治”,即将边疆民族地方的首领纳入中央政府的管理制度之中,把其行政活动置于国家法律之下,并在此前提下让其根据地方的实际情况来处理各种行政、法律事务。

——摘编自冯建勇《构建民族国家:辛亥革命前后的中国边疆》

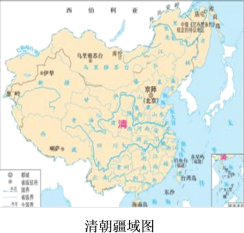

材料三

(1)根据材料一、二,概括明清两代边疆管理具有哪些特点。

(2)据材料一、二、三并结合所学,分析明清两代边疆管理措施的意义