材料一 发辫拖在人们身后,如绳索,如锁链,束缚身躯,桎梏自由,竟长达二百六十余年。从太平天国发出“人皆蓄发”的号召,再到清末“剪辫”风潮乍起,人们的斗争从未停止。直到辛亥革命军起,辫子才陆续革掉。“发辫之所由来,由于满洲之入中原”,“发辫之消除,亦与满洲而俱尽”。

——摘编自严昌洪《辛亥革命与移风易俗》

材料二 1922年10月,当时不少刚刚发展起来的民族工业纷纷倒闭。荣家企业基本上采取原有手工作坊的管理方式,企业在成本、产量、质量等方面都远赶不上外资纱厂。荣氏兄弟决心“力劝各厂整理革新”。他们任用一部分受过高等、中等专业技术教育,懂得管理的新人,并扩大他们的权力;根据科学管理的需要新建一批诸如“保全部”“考工部”“试验室”等新的管理部门。至于原来的工头,则调离岗位,逐步减少其权力,给予津贴自然淘汰。

——摘编自吴雪萱《荣家企业管理的改革》

(1)根据材料一并结合所学,指出“发辫拖在人们身后”的时代背景,说明清末剪发辫逐渐成为风潮的原因。(2)根据材料二,概括20世纪20年代荣氏兄弟改革企业管理的举措,并结合所学,分析这些举措推出的历史背景。

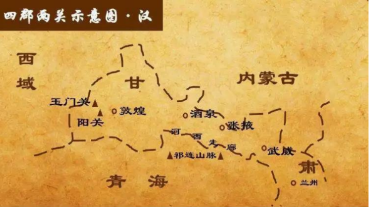

材料一 河西于汉武帝时始置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。其后四城城址虽间有改动,但最远不超过40里,可以说西汉中叶人士选择城市位置的知识和能力是相当高明的。自西汉初建四郡,历经隋唐而至于明代,河西在阻隔祁连山南和合黎山北游牧民族的交往,确如有关王朝所望,起过一定的作用。而丝绸之路的开辟和畅通,这几个城市也能绾毂其间,使往来无所阻碍。

——摘编自史念海《历史地理学十讲》第九讲“河西与敦煌”

材料二 匈奴失二山,乃歌云:亡我祁连山,使我六畜不蕃息;失我燕(焉)支山,使我嫁妇无颜色。

——唐代司马贞《史记索隐》

材料三

(1)提取材料信息并结合所学知识,分析汉武帝设立河西四郡的背景。

(2)结合西汉至明代相关史实分析说明材料一的观点。(要求:整体论述或任选某一时段,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

材料 古代中国部分地名及由来

| 地名 | 由来 |

| 呼和浩特 | “浩特”在蒙古语中意为众多人口居住的“城镇”。隆庆五年,明廷册封鹤靶土默特部首领为“顺义王”,在长城沿线开放了数十处马市、民市。一时间,“边民垦田塞中, 夷众牧马塞外”。俺答汗下令筑起了“库库和屯(即呼和浩特)”城,从此土默特部从草原游牧过渡到了定居生活。 |

| 南徐州.(今镇江) | 东晋陆续建立许多与士族的北方旧籍同名的侨州、侨郡、侨县。 |

| 上海嘉定、江西兴国等 | 当南方新开发的土地人口上升到一定规模后,被析出或设置新的行政区划由年号获新名称。江西兴国取自于北宋皇帝宋太宗年号,上海嘉定取自于南宋皇帝宋宁宗年号。 |

| 析津府(今北京) | “天人感应”理论中有一项内容:“分野” ,即将天空划分成不同的星区后,将其与陆地上的行政区划对应。星次“析木”对应东北方。公元1012年,辽圣宗耶律隆绪将辽帝国的南京幽州(今北京)改为意为“析木之津”的“析津府” |

——摘编自《国家人文历史》2022年6月上第11期

(1)根据材料并结合所学知识,列举明朝在蒙古的边疆治理方略并分析其意义。

(2)根据材料并结合所学知识,分析东晋朝廷取地名“南徐州”的原因。

(3)结合以上材料,概括影响中国古代地名的主要因素。

材料一 如表所示史料均反映明代中后期社会情况。

| 史料 | 史料 出处 |

| “浙江钱尚书治第时,多役乡人,而砖凳亦取给于彼” | 明代文林《琅琊漫抄》 |

| “吴中士大夫田连阡陌,受请寄,避徭役,贻累闾里,身殁而子孙为流佣者多矣” | 明代钱谦益《牧斋初学集》 |

| “(明代后期)朝廷有命令,必传之态度监,太监传之管文书官,管文书官方 传至臣等;内阁有陈说,必达之管文书官,管文书达至太监,太监乃至御前” | 明代余继登《典故纪闻》 |

| “是秀才一得出身,即享用无白银田二百亩矣”。“又贫生无力完粮,奏销豁免。诸生中不安分者,每日朔望赴县恳准词十纸,名曰‘乞恩’。又揽富户钱粮,立于自名下隐吞。故生员有‘坐一百走三百’之谣” | 明代范三廉《云向据目抄》 清代顾公燮《丹午笔记》 |

材料二 针对一条鞭法,襄阳李公曰:“以各项银差并力差工食合为一处,计银若干数,然后照丁高下,粮多寡,以此银派征之。征毕,则分此以为银差起解,及为官觅力差人之工食也。百姓完此外,无一事矣。法仍宜民哉……”而黄宗羲则说:“有明两税丁口而外,有力差,有银差……一条鞭法……是银力两差并入于两税也。未几,而里甲之值年者,仍复纷然,其后又安之。谓:‘条鞭,两税也,杂役,值年之差也。’岂知其为后出之差乎?使银差力差之名不去,何至是杂役耶!故条鞭之利于一时者少,而害于后世者大矣。”

——摘编自梁方仲《明代一条鞭法的论战》

(1)根据材料一,指出明代中后期存在的社会问题,并结合所学知识分析其出现的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概述襄阳李公、黄宗羲对明代中后期税制改革的看法。

材料一 历史上的春秋时期,由于各地区经济文化发展的不平衡,中华大地上的居民中有华夏和戎、狄、蛮、夷的区分。各诸侯国经济文化上较先进而自称华夏,他们把较为落后的小国或部称之为戎、狄、蛮、夷。尽管戎狄和华夏在文明程度上有差距,但这对彼此交往并无太大妨碍,如周王曾娶狄女为后,晋献公、文公都娶戎族女子为妻。春秋早期,戎狄势力很盛,中原的华夏诸小国受其威胁较严重,即使晋、齐等大国也经常要遭到戎狄的侵袭。从春秋中期开始,华夏各国有了较大发展,特别是通过称霸而相互联合,增强了对戎狄的防御能力,不少的戎狄渐被华夏所征服。由于各族长期和华夏聚居在一起,经过不断的相互影响,文化礼俗等方面的差别日趋减少。到春秋末年,原来散居于中原各地的戎狄蛮夷差不多都已和华夏融合在一起了。

——《中国通史:从上古传说到1949》

材料二 中国是一个统一多民族国家,中国历史是由各民族在漫长的历史发展过程中共同缔造的,藏族是中华民族大家庭中的重要成员,与其他许多民族一样,在伟大祖国的创造与发展过程中,尽了自己光荣的责任。西藏地方自古是中国一部分,藏族与世居青藏高原的古今许多民族为开发、建设和守卫祖国的西南边地作出了杰出贡献,为中华民族的形成、中华灿烂文化的发展谱写了不朽的华章。西藏地方的藏族和祖国内地的汉族及各兄弟民族,也在共创中华的历史进程中形成了水乳交融的紧密关系。

——张云《西藏历史55讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋时期民族关系出现的新变化并分析出现变化的原因。

(2)概括材料二的观点。结合所学知识分别列出明清对西藏行使管辖权的措施。

材料 于谦(1398—1457),字廷益,号节庵,浙江钱塘县人。永乐十九年(1421年),于谦登进士第。宣德元年(1426年),以御史职随明宣宗平定汉王朱高煦之乱,因严词斥责朱高煦而受宣宗赏识,升为巡按江西,颂声满道。宣德五年(1430年),以兵部右侍郎巡抚河南、山西等地。明英宗时因入京觐见时不向权臣王振送礼,遭诬陷下狱,因两省百姓、官吏乃至藩王力请而复任。土木之变后,英宗兵败被俘,他力排南迁之议,坚请固守,升任兵部尚书。明代宗即位,整饬兵备,部署要害,亲自督战,率师二十二万,列阵北京九门外,抵御瓦剌大军。瓦剌太师也先挟英宗逼和,他以“社稷为重,君为轻”,不许。也先无隙可乘,被迫释放英宗。和议后,于谦仍积极备战,挑选京军精锐分十团营操练,又遣兵出关屯守,边境得以安宁。当时朝务繁杂,于谦独运征调,合乎机宜。其号令明审。令行政达。他忧国忘身,口不言功,平素俭约,居所仅能遮蔽风雨。《明史》称赞其“忠心义烈,与日月争光”。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括于谦的历史功绩。

(2)根据材料,简析于谦取得功绩的原因。

材料一 刘敬说上(刘邦)都关中,上疑之。⋯⋯良(张良)曰:“⋯⋯夫关中左毅函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利,阻三面而固守,独以一面东制诸侯。诸侯安定,河、渭漕挽天下,西给京师;诸侯有变,顺流而下,足以委输。此所谓金城千里,天府之国。刘敬说是也。”于是上即日驾,西都关中。

——《汉书·张良传》

材料二 他(孝文帝)迁都的主要目的,不仅仅是要把政治中心迁到中原的中心地带,有利于将来进一步的统一,更主要的是希望通过迁都实现完全的、彻底的汉化。果然在迁都已成定局的时候,孝文帝就开始实行一系列更加彻底的汉化措施。

——葛剑雄《不变与万变——葛剑雄说国史》

材料三 金元及清以女真、蒙古、满州边族入主中原,定都于北京是既可以控制中原,又可以照顾到本土的最佳选择。明成祖一则由于他出身燕王,燕京是他的根据地,一则也由于为了要防御蒙古之再度南下,也就在南北二京之间选择了北京。金元明清之所以要选中北京定都,那是由于这几个政权都需要兼顾塞外与中原,而大运河漕运又足以解决都燕的供给之故。

——谭其骧《中国七大古都》序

(1)根据材料,概括张良主张在关中建都的理由。

(2)孝文帝改革时把都城迁到了哪里?简要说明孝文帝迁都的意义。

(3)根据材料并结合所学,分析“金元明清”定都北京的原因。

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

(1)指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(2)针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由。

材料三:1959年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨”等字。

(3)材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由。(4)综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并指出破解这一“矛盾”的方法。

| A.封建统治腐朽 | B.自然灾害严重 | C.土地高度集中 | D.赋税徭役沉重 |

材料一 明朝形势图(1433年)

材料二 关于新民主主义革命胜利原因,有学者侧重于从中国共产党成立以来的--系列探索创新中寻找答案,也有的侧重于从“转折的1947年”发生的各种主客观事件分析。

——据魏宏运《中国现代史》、金冲及《转折年代---中国的1947年》等整理

(1)根据材料一,指出长期以来明朝内陆边疆的主要威胁来自哪个民族?并结合所学,列举明朝防范该民族、维持和平局面的主要措施。

(2)阅读材料二,关于新民主主义革命胜利的原因,你侧重于哪一种观点?试结合史实扼要论述。