| A.传统农业的持续发展 | B.玉米等高产作物的引入 |

| C.农民赋税负担的减轻 | D.国家政策鼓励垦殖荒地 |

材料一 明清时,唐宋以来被称作“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布行与手工作坊,收纳周边个体民户的产品,进行深加工、吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

材料二 明清之际的文学继承了宋代风俗文化的特点,明代的《宝剑记》《浣纱记》等,充斥着愤世、怨世情绪。汤显祖《牡丹亭》的主人公社丽娘是追求美满爱情、大胆冲破封建礼教的叛逆者。清代的《聊斋志异》《儒林外史》是讽刺巨著;《红楼梦》是古代小说的最高峰。

——冯天瑜《中国文化史》

(1)根据史料一,概括明清时期江南市镇的特点。

(2)根据史料二,归纳明清之际文学作品内容方面的主要特征并探究其原因。

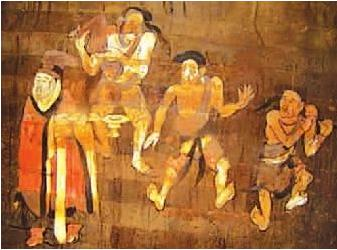

| A.需要进一步甄别绘画的真实性 | B.可以佐证宋代艺人的社会地位 |

| C.证明了戏剧艺术在宋代已成熟 | D.可直接研究宋代戏剧人物形象 |

| A.统治阶层否认工商业的价值 | B.人地之间矛盾较为尖锐 |

| C.传统民本治国理念得到传承 | D.政府注重对小农的教化 |

| A.社会主流思想影响大众的历史认知 | B.不同的史家对同一历史现象有不同理解 |

| C.新型史料介入有助于厘清历史事实 | D.古代史家扬善抑恶的传统影响历史解释 |

材料一 从“江南瘴疠地,九州之隅角”到“苏湖熟,天下足”,乃至江南“富甲天下”“衣被天下”,江南农业经济的发展经历了一个漫长的历史时段。大体而言,以西晋永嘉南渡为起始,江南人口开始加速集聚,并以丰富多彩的组织形式开展农业生产;经唐安史之乱和宋靖康之变后,江南逐渐完成了这一历史形象转变。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

材料二 明代,江南棉、桑种植逐渐广泛,可谓“乡间隙地,无不栽桑”“尺寸之堤,必树之桑”,部分地区甚至出现“地宜稻者十之六七,皆弃稻栽(棉)花”。以致曾经“苏湖熟,天下足”的江南,至明代“半仰食于江楚庐安之粟”,即使是产米之都的苏州,也多依赖湖广之粮。江南地区种植烟草、竹木、花卉之人日广,扬州、杭州等地甚至形成了专门的供应市场。经济作物的大量种植,推动了农业雇佣的发展,形成了长工、短工、月工、忙工、伴工等雇佣形式。他们多接受雇主的工钱,同雇主的生产相结合,为雇主生产,增殖其价值。此外,江南农民或迫于生计,或欲发财致富,弃本逐末现象也日益增多。

——摘编自朱子彦《论明代江南农业与商品经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析永嘉南渡后江南农业经济发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明代江南农业经济发展的表现,并谈谈你的认识。

材料一 董仲舒对策贤良,请表章(彰)六经,罢黜百家,凡非在六艺之科者绝勿进,自兹以往,儒学之尊,迪绝百流。遂乃兴学校,置博士。…二千年来国教之局,乃始定矣。

——梁启超《饮冰室文集》

材料二 理学家面对传统佛道的挑战,选择了担当精神,胸怀“为天地立心,为生民立命,为去圣继绝学,为万世开太平”(张载语)的学术使命,建构了“致广大,尽精微,综罗百代”(清人全祖望语)的理学思想体系。宋明理学家深沉的忧患意识,孕育了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”(范仲淹语)的担当精神。……宋明理学强调的精神价值与道德理想,成为中华民族精神的文化脊梁。

——周建标《宋明理学中的积极精神及意义》

材料三 (黄宗羲的)理念,比孟子之说更代表一种合乎民主的思考,近代民主政治所努力的,就是要把这个理念变成事实,使人民成为国家的真正主人。……梨洲的民本思想,已为中国走向民主的历史,创造了新的条件,只是在十七世纪还不能开花结果。

——韦政通《中国思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出董仲舒的思想主张并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代理学家提出了怎样的认识论和人生观;说明理学为什么会被称为“中华民族精神的文化脊梁”。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析黄宗羲思想“在十七世纪还不能开花结果”的原因。

| 思想家 | 思想 |

| 李贽 | 为无私之说者,皆画饼之谈,观场之见,但令隔壁好听。不管脚跟虚实,无益于事,只乱聪(听)耳,不足采也 |

| 顾炎武 | 自天下为家,各亲其亲,各子其子。而人之有私,固情之所不能免矣 |

| A.揭开了近代思想启蒙的序幕 | B.体现了经世致用的学术宗旨 |

| C.顺应了市民阶层的价值追求 | D.动摇了程朱理学的正统地位 |

| A.表明理学的格物致知盛行 | B.总结了历代的经验教训 |

| C.利于发挥史学的经世价值 | D.旨在推广新型文学体裁 |

材料一 中国棉花的品种是亚洲棉和草棉,均从国外传来。亚洲棉最早发现于古印度,西汉时期传入我国,在华南地区先种植,逐步推广至长江流域、黄河流域和东北。草棉原产于非洲,先传到阿拉伯地区,后传入伊朗等国,东汉时期传入我国新疆地区,并向甘肃扩展。三国时期,珠江、闽江流域已普遍种植棉花。在取得栽种技术和纺织技术的突破后,棉种约在宋元之际完成了向中国内地的传播。元世祖曾设立江西、福建、浙东、湖广、江东五省木棉提举司,强迫百姓每年缴纳棉布十多万匹。明太祖于1367年下诏:“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉各半亩;十亩以上,倍之。麻,亩征八两;木棉,亩四两。”经过元至明约两百年的传播,棉花种植和棉纺织已基本推广到全国。《天工开物》中记载:“棉布,寸土皆有,织室,十室必有。”

——摘编自丁培利等《中国古代“布”的材质演进——兼论棉花在中国的普及》

材料二 清乾隆年间,植棉专家、直隶总督方观承主持绘制了一套棉花图册,记录了从植棉到纺织印染成布的整个过程,包括布种、灌溉、耘畦、摘尖、采棉、拣晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、炼染等共16幅图,每图附有言简意赅的文字说明。据《清史稿》记载,乾隆三十年(1765年),“高宗南巡,观承迎驾,条举木棉事十六则,绘图以进”,乾隆皇帝对《棉花图》反复诵读,叹为观止,倍加赞赏,欣然在图上题写七言诗16首,下诏颁行天下。《棉花图》因此也称《御题棉花图》,它全面系统地展现了清代前期我国北方,特别是冀中一带棉花种植业及纺织手工业的实况,是迄今已知国内最早而较完备的棉作学图谱。此后,方观承精心临摹副本,并将其付诸石刻。《棉花图》原本不知所归,但刻石完好流传至今。

——摘编自葛兆光《中国思想史导论:思想史的写法》

(1)根据材料一,简述棉花传入中国并得到推广的历史过程。

(2)根据材料二,《御题棉花图》颁行天下反映了清朝统治者的什么思想?结合所学知识,说明《御题棉花图》的历史价值。