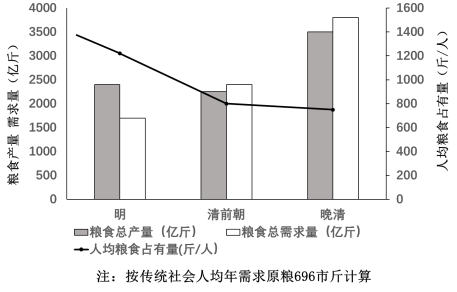

| A.经济作物的广泛种植制约了粮食亩产的提高 |

| B.人均粮食占有量的减少折射出人地矛盾加剧 |

| C.高产农作物的引进未能促进粮食产量的增长 |

| D.明清时期粮食的产量与人均占有量同步消长 |

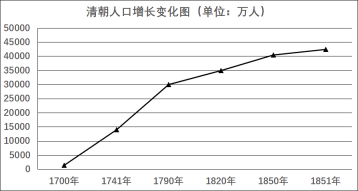

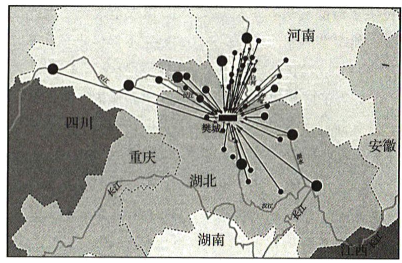

材料一

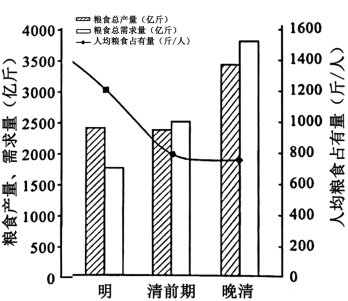

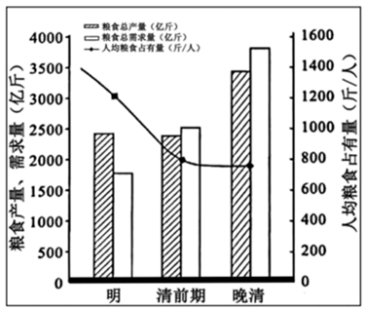

材料二 明至清粮食生产和需求演变示意图

材料三 明清时期城镇数量和人口比例变化表(单位:万人)

城镇类型 | 明代前期 | 明代后期 | 清代中期 | |||

数量 | 人口 | 数量 | 人口 | 数量 | 人口 | |

城市 | 37 | 87.9 | 38 | 180 | 41 | 294.5 |

集镇 | 204 | 43.8 | 330 | 122 | 547 | 283.8 |

合计 | 241 | 131.7 | 368 | 301 | 589 | 578.3 |

城镇人口比重 | 10.1% | 15.1% | 23.1% | |||

材料一 宋朝时开始出现的地方性集镇、集市(草市),在明中叶以后有了更大的发展,几乎遍及全国,对各地自然经济起到了一定的调剂作用。一部分地理位置较好的镇市,人口逐渐聚集,越来越多地吸引外地商业资本,逐渐发展为专业性市镇,在一定程度上具有地区工商业中心的性质。这类市镇以江南地区最为普遍,如以棉纺织业为主的松江朱泾镇、以丝织业为主的苏州盛泽镇、湖州南浔镇,人烟繁庶,名闻全国。到清朝前期,四所规模巨大的专业性市镇——广东佛山镇、江西景德镇、湖北汉口镇、河南朱仙镇合称“天下四大镇”,俨然已成为新兴的城市。……(这样),由城市到市镇,再到星罗棋布的乡村集市,一个个地区贸易网络就这样逐步形成。

——摘自张帆《中国古代简史(第二版)》

材料二 19世纪中后期英国议会的部分立法情况

| 时间 | 立法情况 |

| 1848年 | 通过《公共卫生法》,要求中央和地方当局集中处理工业城镇的污水和废弃物,并负责卫生饮水、排污、清洁等事宜。 |

| 1855年 | 通过《首都管理法案》和《消除污害法案》,规定成立首都工务委员会,全面负责英国的房屋、供水、排水系统建设与管理。 |

| 1868年 | 颁布《托伦斯法》,准许伦敦地方政府可以勒令住房卫生条件不过关的房主自己出钱把房子拆除或加以修理。 |

| 1890年— 1900年 | 先后通过新的《工人阶级住房法》,授权地方政府拆除贫民窟区域中的建筑,建造和修缮下水道,提供供水等配套设施,用改造好的土地建造工人住房,并避免改造后的居住区过于拥挤。 |

——据胡常萍《19世纪中后期英国城市改造的启示》等改编

材料三 新中国成立后中国城市化进程示意图

——据方创琳等《中国城市化发展阶段的修正及规律性分析》整理

(1)依据材料一,概括明朝中叶到清朝前期“一部分地理位置较好的镇市”的发展特点,并简析这一时期市镇兴盛对经济发展产生的重要影响。

(2)依据材料二,结合所学,分析19世纪中后期英国加强城市改造的原因,并对这一时期英国的城市改造进行简要的评价。

(3)根据材料三示意图,指出新中国成立后AB、BC、CD三个时段城市化进程中呈现的阶段性特点。结合所学,以“改革”为视角简析CD段特点出现的原因。

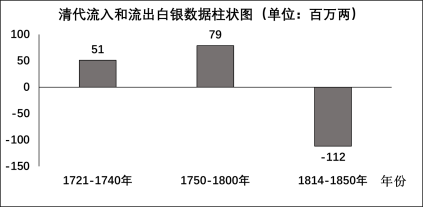

材料一

清代流入和流出白银数据柱状图(单位:百万两)

来源地 | 年 | 数量 |

日本 | 1648-1708 | 38 |

拉丁美洲经菲律宾 | 1645-1820 | 93 |

拉丁美洲经欧美 | 1752-1800 | 75 |

——依据庞浩等《中国贸易盈余与外汇储备的长期考察:1636-2018》编制

材料二 据载“1820年以前东印度公司每年以中国输出的棉布都在20万匹以上,其中贩运到英国本土的紫花布在2万匹左右,当时英国士绅的时髦服装是中国杭绸所制的衬衫,苏州所产紫花布缝制的裤子。”

——摘自黄锡之《从<盛世滋生图>看乾隆时期苏州对江南社会经济的影响》

(1)依据材料一、二并结合所学,分析清代白银流动的变化。

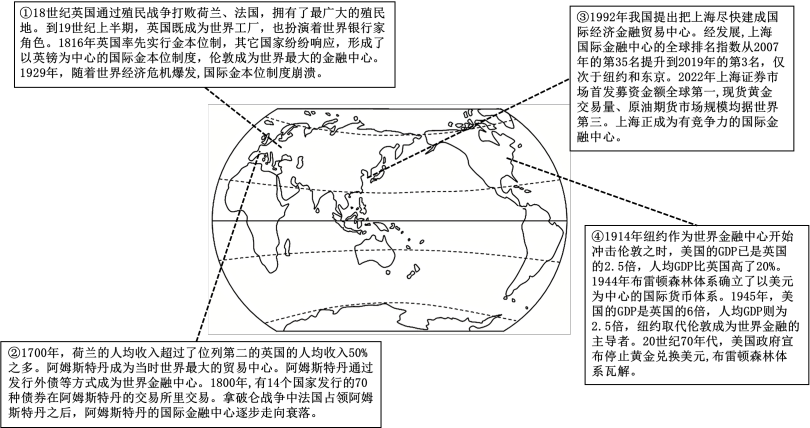

材料三 18世纪至今国际金融中心的发展演变示意图

(2)阅读材料三,将上述国际金融中心按形成时间的先后顺序排序。(只写序号即可)

(3)

③高产粮食作物的引进是重要原因 ④直接导致华工出国,形成苦力贸易

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.推动了全国各地的交流 | B.有利于区域经济的发展 |

| C.促使商帮归宗意识构建 | D.重视地域和行业的发展 |

材料一 自明朝中期起,……由于农业多种经营方式的推广,很多地方的农业染上了商业色彩,农产品主要面向市场而并非自己消费,同时粮食商品化的趋势也日益明显。……许多重要商品的贸易,已不再局限于地方局部范围内的狭小市场,而是被长途贩运到很远的地方销售,乃至行销全国。……在国内贸易发展的基础上,海外贸易的需求日益强烈。欧洲在与中国的贸易中,无一例外地都处于贸易逆差之中。由于这种贸易以中国的丝绸为主角,因此被西方学者概括为“丝—银对流”。

——摘编自张帆《中国古代简史》、樊树志《国史十六讲》

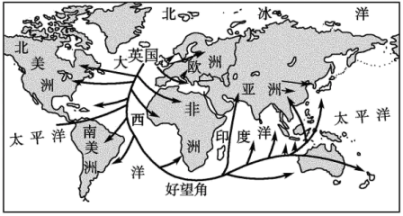

材料二 19世纪中叶世界贸易示意图

(1)依据材料一、结合所学,指出明清时期商业贸易出现的新现象,并分析这些现象出现的原因。

(2)依据材料二、结合所学,概括19世纪中叶世界贸易格局的特点,并分析其原因。

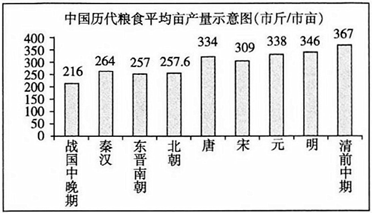

材料一下表《中国历代粮食平均亩产量示意图》

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二近代中国是世界粮食进口大国。1871-1873年,中国进口大米41. 6万公担(1公担=100公斤),到1909—1911年,进口大米猛增至373. 2公担,增加了约8倍。上海是主要粮食进口地区,上海开埠后,粮食需求量不断上升,大米进口量由1913年的0. 012万公担上升到1922年的98. 08万公担。面粉进口则由1864年的0. 63万公担增至1900年16. 91万公担。其次,广州开埠后也成为主要的粮食进口口岸。自1912-1918年,广东每年平均进口大米、面粉等各类粮食8亿斤。福州、厦门被迫开放为通商口岸,外国米源源不断以低价向福建倾销。

——摘编自汪德乎《近代中国粮食国际贸易研究》

(1)根据材料一说明中国古代粮食生产概况。结合所学知识,说明影响明和清前期粮食亩产量的外来因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代中国成为世界粮食进口大国的原因。结合现实对粮食问题提出合理化建议。

9 . 下图为明至清粮食生产和需求演变示意图。据此可知明清时期( )

| A.垦荒政策取得了显著的成效 | B.土地利用率不断提高 |

| C.高产作物解决粮食短缺问题 | D.经济发展潜藏着危机 |

| A.人均粮食占有量的减少折射出人地矛盾加剧 |

| B.全国各地经济作物广泛种植制约了粮食产量 |

| C.高产农作物的引进未能促进粮食产量的增长 |

| D.明清时期粮食的产量与人均占有量同步增长 |