| A.工匠对官府存在很强的依附关系 | B.官府控制私营手工业的经营 |

| C.官营手工业中出现资本主义萌芽 | D.工匠遭受多方面的压迫剥削 |

材料一 后之为人君者不然,以为天下利害之权皆出于我,我以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人,亦无不可;使天下之人不敢自私,不敢自利,以我之大私为天下之大公,……此无他,古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也……然则为天下之大害者,君而已矣。向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼,岂设君之道固如是乎!

——黄宗羲《明夷待访录》

材料二 所谓天子者,执天下之大权者也。其执大权奈何?以天下之权寄之天下之人,而权乃归之于天子。自公卿大夫,至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权以各治其事,而天子之权乃益尊。后世有不善治者出焉,尽天下一切之权而收之在上。而万几之广,固非一人之所能操也。

——顾炎武《日知录》

材料三 “以天下论者,必循天下之公,天下非夷狄盗逆之所可私,而抑非一姓之私也。……一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。”……“国祚之不长,为一姓言也,非公义也。秦之所以获罪于万世者,私己而已矣。斥秦之私,而欲私其子孙以长存,又岂天下之大公哉!”

——王夫之《读通鉴论》

方且割万有,专己私,侈身臂,矜总持,不纵以权,不强其辅,则所以善役天下而救其祸者,荡然无所利赖。

——王夫之《黄书》

材料四 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷,黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,只能……来修补封建专制制度。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

请回答:(1)针对材料一存在的现象,顾炎武提出何种解决方法?理由是什么?

(2)材料三中王夫之实际上是否定了当时政治制度的哪些方面?

(3)综合材料一、二、三,指出三者思想的共同之处。结合材料四,从政治、经济方面分析产生这种进步思想的原因,并对其作简要评价。

材料一:在早期儒家经典中,民本思想有较多的体现。《尚书》中说:“民惟邦本,本固邦宁。”孔子主张“因民之所利而利之”。孟子认为民贵君轻,又称: “左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆日贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。”《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

——据《孟子》等

材料二:后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其(孔子)保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价他们,以服务于当时阶级的、时代的需要。于是,有董仲舒的孔子,有朱熹的孔子...

——李泽厚《中国古代思想史论》

材料三:佛氏之失,出于自私之厌;老氏之失,出于自私之巧。厌薄世故,而尽欲空了一切者,佛氏之失也;关机巧便,尽天下之术数者,老氏之失也。……佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事已是极大罪名!其他更不消说。

——《朱子语类》

材料四:至论天下之理,则要妙精微,各有攸当,亘古亘今,不可移易,噍古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

前三代,吾无论矣:后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书卷》

材料五:使朝廷之上,闾阎之细,渐摩濡染,莫不有诗书宽大之气,天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)根据材料一,指出先秦儒学民本思想的主要内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“董仲舒的孔子”和“朱熹的孔子”在加强君主专制措施方面有何不同。并从它们创立时的思想来源分析出现这种不同的主要原因。

(3)根据材料三,说明宋儒对待“佛老之学”的态度。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析李贽与朱熹的观点有何不同?

(5)材料五反映了黄宗羲的何种主张?具体措施是什么?

材料一 及今上(汉武帝)即位,赵绾、王藏之属明儒学,而上亦向之,于是招方正贤良文学之士。……及窦太后崩,武安侯田蚡为丞相,绌黄老、刑名百家之言,延文学儒者数百人,而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然向风矣。

——司马迁《史记•儒林列传》

材料二 理学是中国古代最为精致,最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克《中国文化概论》

材料三 有一道学,高屐大履,长袖阔带,纲常之冠,人伦之衣,拾纸墨之一二,窃唇吻之三四,自谓真仲尼之徒焉。时遇刘谐。刘谐者,聪明士,见而哂曰:“是未知我仲尼兄也。”其人勃然作色而起曰:“天不生仲尼,万古如长夜!子何人者,敢呼仲尼而兄之?”刘谐曰:“怪得羲皇以上圣人尽日燃纸烛而行也?(纸烛:灯笼)”其人默默而止。然安知其言之至哉!李生(李贽自称)闻而善,曰:“斯言也,简而当,约而有余,可以破疑网而昭中天矣。”其言如此,其人可知也。盖虽出于一时调笑之语,然其至者百世不能易。

——李贽《焚书》卷三

请回答:

(1)根据材料一及所学知识,指出汉武帝尊儒的根本原因与具体政策。结合所学知识指出该政策带来了什么影响?

(2)宋明理学家对传统儒学有何新发展依据材料二说明宋明理学对个人乃至民族品质“影响至深至巨”的具体表现。

(3)材料三反映了李贽怎样的思想观点?结合所学知识,分析这种思想产生的原因。

文学是人类丰富感情的表达,是一定时期的反映。一个民族的文学,是这个民族的历史。请阅读下列材料:

材料一

自楚辞、唐律争妍竞畅,而民间性情之响,遂不得列于诗坛,于是别之曰‘山歌’,言田夫野竖矢曰寄兴之所为,荐绅学士家不道也。……山歌虽俚甚矣,独非《郑》《卫》(国风之篇)之遗欤?

——冯梦龙《山歌》

材料二

云梦者,方九百里,其中有山焉。其山则盘纡茀郁,隆崇嵂崒;岑崟参差,日月蔽亏;交错纠,上干青云;罢池陂陀,下属江河。其土则丹青赭垩,雌黄白附,锡碧金银,众色炫耀,照烂龙鳞。

——汉司马相如《子虚赋》

材料三

凡一代有一代之文学……唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。独元人之曲,为时既近,托体稍卑,故两朝史志与四库集部,均不若于录;后世儒硕,皆鄙弃不复道。

——王国维《宋元戏曲考》

请回答:

(1)材料一中“《郑》《卫》”是中国哪一部儒家典籍的内容?它对中国古代文学有何影响?结合材料一指出中国古代浪漫主义文学的奠基之作是什么?

(2)据材料二归纳汉赋的特征。分析导致这一特征出现的最主要的时代背景。

(3)材料三中唐诗成就突出并被誉为“诗史”的诗人是谁?宋词和元曲成为“一代文学”共同的经济原因是什么?依据材料一、三指出“后世儒硕”鄙弃元曲的原因。

(4)结合上述材料,简典分析社会现实与文学作品之间的关系。

材料 外界之势力之影响于学术,岂不大哉!自周之衰,文王、周公势力之瓦解也,国民之智力成熟于内,政治之纷乱乘之于外,上无统一之制度,下迫于社会之要求,于是诸子九流各创其学说,于道德、政治、文学上,灿然放万丈之光焰,此为中国思想之能动时代。自汉以后,天下太平,武帝复以孔子之说统一之。其时新遭秦火,儒家唯以抱残守缺为事,其为诸子之学者,亦但守其师说,无创作之思想,学界稍稍停滞矣。佛教之东,适值吾国思想凋敝之后,当此之时,学者见之,如饥者之得食,渴者之得饮,担簦访道者,接武于葱岭之道,翻经译论者,云集于南北之都,自六朝至于唐室,而佛陀之教极千古之盛矣。此为吾国思想受动之时代。然当是时,吾国固有之思想与印度之思想互相并行而不相化合,至宋儒出而一调和之,此又由受动之时代出而稍带能动之性质者也。自宋以后以至本朝,思想之停滞略同于两汉,至今日而第二之佛教又见告矣,西洋之思想是也。

——王国维《论近年之学术界》(1905年)

(1)根据材料并结合所学知识,简要阐明王国维所谓“能动时代”与“受动时代”的含义及表现。(2)请证明自宋至晚清中国“思想之停滞略同于两汉”的观点。

材料一 如表史料反映了明代中后期社会情况。

材料二 针对一条鞭法,襄阳李公曰:“以各项银差并力差工食合为一处,计银若干数,然后照丁高下,粮多寡,以此银派征之。征毕,则分此以为银差起解,及为官觅力差人之工食也。百姓完此外,无一事矣。法仍宜民哉……”而黄宗羲则说:“有明两税丁口而外,有力差,有银差……一条鞭法……是银力两差并入于两税也。未几,而里甲之值年者,仍复纷然,其后又安之。谓:‘条鞭,两税也,杂役,值年之差也。’岂知其为后出之差乎?使银差力差之名不去,何至是杂役耶!故条鞭之利于一时者少,而害于后世者大矣。”

——摘编自梁方仲《明代一条鞭法的论战》

(1)根据材料一、指出明代中后期存在的社会问题,并结合所学知识分析其出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概述襄阳李公、黄宗羲对明代中后期税制改革的看法。

材料一 孔子极为倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克已、礼让、好学、知勇、仁恕等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之,朋友信之,少者怀之”,“修已以安人”,“修已以安百姓”。

材料二 君子之为学也,非利已而已也,有明道淑人之心,有拨乱反正之事,知天下之势之何以流极而至于此,则思起而有以教之。近世,号为通经者,大都皆口耳之学,无得于心,既无心得,尚安望其致用哉?

——顾炎武《顾亭林诗文集》

材料三 在历史中,儒学一直在发展与创新。唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子。孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝宣等《韩愈评传》

(1)材料一中,孔子心目中的“仁人君子”应具备怎样的品德?结合所学知识,简述孔子的政治抱负。

(2)材料二中,顾炎武提倡的治学目的是什么?他的学术实践在当时有何意义?

(3)上述两位思想家的主张有何共同点?结合当今时代,谈谈你的认识。

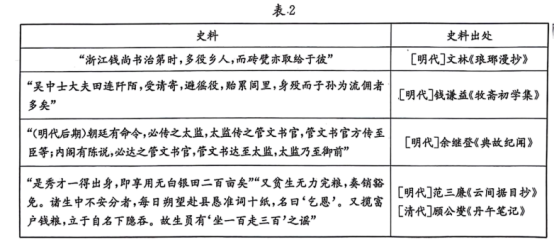

材料一 如表所示史料均反映明代中后期社会情况。

| 史料 | 史料 出处 |

| “浙江钱尚书治第时,多役乡人,而砖凳亦取给于彼” | 明代文林《琅琊漫抄》 |

| “吴中士大夫田连阡陌,受请寄,避徭役,贻累闾里,身殁而子孙为流佣者多矣” | 明代钱谦益《牧斋初学集》 |

| “(明代后期)朝廷有命令,必传之态度监,太监传之管文书官,管文书官方 传至臣等;内阁有陈说,必达之管文书官,管文书达至太监,太监乃至御前” | 明代余继登《典故纪闻》 |

| “是秀才一得出身,即享用无白银田二百亩矣”。“又贫生无力完粮,奏销豁免。诸生中不安分者,每日朔望赴县恳准词十纸,名曰‘乞恩’。又揽富户钱粮,立于自名下隐吞。故生员有‘坐一百走三百’之谣” | 明代范三廉《云向据目抄》 清代顾公燮《丹午笔记》 |

材料二 针对一条鞭法,襄阳李公曰:“以各项银差并力差工食合为一处,计银若干数,然后照丁高下,粮多寡,以此银派征之。征毕,则分此以为银差起解,及为官觅力差人之工食也。百姓完此外,无一事矣。法仍宜民哉……”而黄宗羲则说:“有明两税丁口而外,有力差,有银差……一条鞭法……是银力两差并入于两税也。未几,而里甲之值年者,仍复纷然,其后又安之。谓:‘条鞭,两税也,杂役,值年之差也。’岂知其为后出之差乎?使银差力差之名不去,何至是杂役耶!故条鞭之利于一时者少,而害于后世者大矣。”

——摘编自梁方仲《明代一条鞭法的论战》

(1)根据材料一,指出明代中后期存在的社会问题,并结合所学知识分析其出现的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概述襄阳李公、黄宗羲对明代中后期税制改革的看法。

材料一 伴随着春秋战国时期政治和经济的大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈等编《中华文明史》

材料二 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从;然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。墨者俭而难遵,是以其事不可遍循;然其强本节用,不可废也。法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣。

——《史记·太史公自序》

材料三 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书卷》

(1)材料一中“诸子”的含义是什么?结合所学知识,分析春秋战国时期出现“百家争鸣”局面的原因。

(2)根据材料二,指出作者对儒学的社会价值有着怎样的认识?

(3)根据材料三概括李贽的观点,李贽的观点说明了什么问题?

(4)综合上述材料并结合所学知识,说明我们应该如何正确对待儒家文化?