材料 1861年,中国内战已逾十年,美国也走向流血裂解之路。兰开夏的纺织厂依靠两国局势稳定来维持,它们购进的原棉有3/4来自美国南部,成品近一半在远东卖掉;英国商人在中国购买的绿茶有2/3由美国人喝掉。5月,英国政府宣布中立,但视美国南方邦联为竞逐统治权的独立政府,能向英国借款并购买武器,以弥补其人力物力财力上的劣势。首相帕麦斯顿和外相罗素对历史、对《门罗宣言》耿耿于怀、希望美国永远一分为二。

但当《泰晤士报》呼吁给与中国叛军类似权利时,他们则重申不干预的承诺,恪守中立原则。然而到了1862年春天,曾国藩与英国洋行签订合同,用汽船将官兵运到上海。4月,英法六艘炮舰帮助清军收复宁波。随后,李鸿章与华尔常胜军结盟,大举进攻上海周边的叛军据点,清出一条深入内陆、威胁苏州的通道。美国人华尔去世后,由英国皇家工兵官戈登接任。同年夏,恭亲王决定从英国买进几艘汽船,李泰国-阿思本舰队应运而生。

为了能让戈登、阿思本等为皇帝效力。帕麦斯顿在国会休会期下令暂停《国外服役法》的施行,直至来年2月复会之前议员们无法对此进行讨论。次年新会期首日,保守党党魁狄士累利责备帕麦斯顿突然一百八十度改变对华政策,并斥责他未能介入美国内战。帕麦斯顿则辩称:自开始积极剿灭中国叛军后,对华贸易总收入增长了两倍,在中国的冒险举动已协助英格兰顶住美国内战对经济的冲击。

——摘编自(美)裴士锋著《天国之秋》

(1)根据材料并结合所学知识,说明这一时期英国的对美政策,并简析这一政策形成的历史背景。(2)根据材料并结合所学知识,概括这一时期英国转变对华政策的表现,并加以评价。

材料 广东在中国,无论在文化上还是在抗战上都占有重要地位。从文化方面看,广东不但是新文化策源地,而且是旧文化的保留所。宋室南渡之后,北方人士之有气节与能力者,多向南迁移,因而我国固有文化重心也向南推进。这些固有文化在北方,因受少数民族统治之下发生变化或逐渐湮没,而却存在于南方,而尤其是在广东者,实在不少……自中西海道沟通以后,西方文化不断输入,中国文化无论在经济上、政治上、宗教上、教育上……都受了重大影响,逐渐趋于新文化的途径……因为地理以及其他原因,粤人遂为这种新文化先锋队,广东成为新文化的策源地。过去广东人曾利用这种新文化去推翻满清,去抵抗外侮,而今后,广东人愈要格外努力发展这种新文化,去抵抗外侮复兴民族……只要广东精神不死,不但广东前途乐观,就是中国前途也大有把握。

——摘编自时任岭南大学校长陈序经《广东与中国》(1939年1月)

结合材料和所学知识,以“广东精神与民族发展”为主题,自拟论题并进行阐释。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)材料一 1853年太平军定都天京后,颁布《天朝田亩制度》,提出平分土地的方案:“凡天下田,天下人同耕。”关于产品分配,实行圣库制度,“天下人人不受私,物物归上主”,每户留足口粮,其余归圣库。试图通过这样的方案,建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。但不久,鉴于粮食供应紧张,在安徽、江西等地重新“晓谕良民照旧交粮纳税”。

——摘编自李侃《中国近代史》

材料二 “平均地权”是孙中山土地思想的核心。1924年,孙中山在《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中指出:“关于民生主义,其原则……是平均地权,即由国家制定土地法、土地使用法、土地征收法及地价税法,以防止‘土地权之为少数人所操纵’;‘农民之缺乏田地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作’。”具体方法是通过核定地价,征收土地税的办法逐步向地主收买土地分给佃农。1930年,国民政府出台了《土地法》,该法三章七十六条,无一条议及“平均地权”,无一条议及“耕者有其田”。

——摘编自沈昊,姜秀玉《近代以来中国土地制度变迁的探索与启示》

材料三 1947年,为了充分调动广大农民参与革命的积极性与主动性,中共中央于1947年9月在西柏坡召开了全国土地会议,制定了《中国土地法大纲》。第一条,废除封建及半封建性剥削的土地制度。第六条,乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,连同乡村中其他一切土地,按乡村全部人口,不分男女老幼,统一平均分配。第十一条,分配给人民的土地,由政府发给土地所有证,并承认其自由经营、买卖及在特定条件下出租的权利。通过土改,广大的贫雇农翻身成为自耕农,翻身的农村青年积极参军参战。土地法大纲的贯彻实施成为中国共产党取得革命胜利的基本条件之一。

——摘编自《中国共产党简史》

(1)根据材料一、二、三,指出近代以来中国土地制度三次探索的异同点。(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,谈谈你对近代以来中国土地制度三次探索的认识。

材料一 1860年,太平军开辟苏福省和浙江天省两片比较稳定的基地后,遍立乡官,以“依古制而惠四方”的原则征收赋税。下表为太平天国在两省部分乡村地税征收情况一览表。

太平天国在两省部分乡村地税征收情况

| 地区 | 模式 | 具体方法 |

| 嘉善 | 粮由租出 | 佃户交租给地主,地主交粮于当局,“乡民……还租,然后业户收租办赋” |

| 常熟、昭文等地 | “着佃交粮” | 佃户代地主直接向当局交粮,完粮后仍需向地主交租。按规每亩征粮“一斗 |

| 无锡等地 | 代业收租 | 由当地土豪、绅董等兼乡官,设立收租局等,“逼业主将租簿送到局中”,按租簿向佃农催发地租,“除完粮、(收租)局费外,给还业主” |

| 吴江、震浙部分地区 | 招业收租 | 地主将土地报官备案,太平军当局发给地主“田凭”(土地证),地主自行收租 |

| 绍兴等 | “打贡”“打先锋” | 率万余人“大掠于乡”,“焚掠各大户……小户开门者不打,闭户者立即打破” |

——摘编自刘晨《太平天国辖境苏浙农村社会经济秩序探析》

材料二 1928年1月,方志敏等领导开辟了赣东北农村革命根据地。1932年底,根据地扩大到闽浙赣三省。在此期间,根据地颁行了《赣东北省苏维埃政府土地分配法》《闽浙赣省苏维埃土地税征收法》等,规定“以村为单位按人口平均分配”土地,并逐渐形成累进制土地税,以全年收谷五担为起征点,有疾病或其他困难者可申请减免。征税人员在收税时一律填发土地税收条,青湖一村征税人员“瞒了土地税谷140余石”,遭到苏区政府严厉处罚。以税收收入为担保,苏区发行公债券,支持消费合作社、储粮合作社,在春耕时节向农民发放低息贷款,“使工农红军与敌人长期作战不发生丝毫经济的和给养的困难”。

——摘编自欧阳秀兰等《方志敏财税思想初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述太平天国在苏浙农村征收赋税的特征。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述闽浙赣根据地的地税政策与太平天国的不同之处,并简述其历史意义。

材料一 太平军所到之处“查庵观寺院田产充公”。1852年夏,杨秀清、韦昌辉、石达开等又联名向洪秀全上书,申明“宜广积粮,以充军备而裕国课”,并请准“照旧交粮纳税”。1853年下半年,《天朝田亩制度》颁布后,湖北、江西、安徽一带的“富室”被太平天国勒令“计亩一石,或出谷一石、二石不等,分为无田者食”。1853年年底,石达开到达安徽,为“结民”,他让当地人充任“乡官征租赋”,“立榷关于大星桥各属支河曲港”。

——摘编自何希芝《太平天国的经济措施及政策》

材料二 1855年1月以后,天京恢复了家庭制度,“圣库制度”逐渐废弛,太平天国政府对独立的手工业者采取了听任自由经营的方针,允许私人自由贸易,并给予一定的救济扶持。1860年太平军占领苏州后,李秀全下令:“各门外百姓无本为业,亦计(借)给其资,发去铜钱十余万串。”1861年,太平军在濮院等地曾多次发布文告,“尔等子民勿必惊疑,通商贸易”“士农工商各安恒业”。

——摘编自段本洛《关于太平天国后期的商业政策问题》

(1)根据材料一,概括太平天国前期的经济政策,并结合所学知识分析太平天国实施上述经济政策的原因。

(2)根据材料二,指出太平天国中后期经济政策的变化,并结合所学知识分析其影响。

材料 鸦片战争以后,救亡图存成为近代爱国主义的主题,中国人民在同西方帝国主义列强的斗争中,也逐渐形成了现代国家意识,开始把“国家”理解为领土、人民、主权的复合体,把反抗列强、救亡图强、经世济民、维护国家主权、领土完整视为爱国思想的具体内容。与此同时,人民的主体地位也开始日益彰显。

——摘编自肖群忠,霍艳云著《论近现代“中华民族”“爱国主义”意识的形成与发展》

根据材料,结合中国近代史相关知识,写一篇体现爱国思想的小短文。(要求:观点正确,史论结合,表述清晰。)

材料一 清前期直到清咸丰元年(1851年)基本沿袭明朝财政管理体制。这种局面在太平天国运动中被打破。巨额的军费使本已困难的财政雪上加霜,清中央政府无力支撑新兴的湘、淮军队,只好令其“就地筹饷”,承认了地方的征税权、制定税收政策权。各督抚乘机扩大自身权力,借口军务,截留丁漕各款供本省军需,用后也不上报户部,使奏销制度名存实亡。京饷拨解制度也发生了变化。为保证中央财政收入,清咸丰帝下旨各省以“所有该部岁拨京饷,著准其本年为始,归入冬拨案内,与各直省协拨兵饷一律的拨”,即督抚每年向中央缴纳规定数量的白银。这次政策调整等于默认了地方官员自行筹款的权力,也无力要求他们继续服从户部指挥。

——摘编自田牛《1840—1860年清政府财政分散对近代化影响问题研究》

材料二 从抗日战争开始到1949年,我解放区的财经工作一直是处于分散管理状态。各解放区自有货币,自管收支,中央只做统一政策领导。这种分散管理的办法,在解放区被分割的情况下是完全必要的。但是,全国解放后财经工作必须从基本上的分散管理前进到基本上的统一管理原则,否则,收支机关就会脱节,国家财政收支就不可能平衡,金融物价就会继续波动,整个国民经济的恢复和建设就难以正常进行。1950年2月,中央在北京召开全国财政经济会议,认真研究了全国财政收支、贸易、粮食、金融等方面的基本情况,并作出了《关于统一全国财政经济工作的决定》。这次会议标志着我国财政经济工作进入了由分散到基本集中统一的新时期。

——摘编自陈原、宋文庆《新中国成立初期稳定物价、统一财经的重大决策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪60年代前后清政府财政管理体制的变化,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国统一财经的意义。

材料一 清代实行保甲是要把高度分散聚居的乡村社会成员纳于政权的直接监控之下,并利用这种制度平衡或制约绅士。因此,地方保甲事务严格限制绅士的参与。但是19世纪50年代兴起的太平军起义却给士绅提供了参政的契机。面对狂飙突进的农民军,清廷不得不“诏令各省兴办团练,以缙绅主之”。以办理团练为起,点,士绅开始以团总、团正的身份掌管变通后的保甲。自此,士绅开始作为一种地方政治势力对中夹政权发生影响。

——摘编自高海燕《地方主义·军事主义一近代中国军阀政治探源》

材料二 面对太平天国起义和第二次鸦片战争的内忧外患,清政府兵不能战,财无所调,不得不允许地方练兵筹饷,使军权、财权下移,造成“兵为将有,饷由帅筹”的局面,行政人事权也随之下移,中夹集权受到严重削弱。清末新政中,地方士绅以咨议局为中心聚集和组织起来,主张地方分权,从而使地方主义势力得到更进一步的发展。咨议局和督抚一起构成了侵蚀中央权力的地方权力系统,在反对清廷中央集权措施的对抗中,常常互为声援。

——摘编自邓正兵《辛亥革命与近代中国的地方主义》

(1)据材料一,指出晚清政府对士绅参与地方权力态度的变化,并结合所学分析这种变化的影响。

(2)据材料二并结合所学,指出晚清中央权力不断下移的原因,并分析中央权力下移对20世纪初期中国政局的影响。

材料 洪仁玕是太平天国运动中最进步、最有远见卓识的思想家。1859年,洪仁玕从香港来到天京,向太平天国政府提出了一系列的治国主张。洪秀全让他总理朝政,他在《资政新篇》中指出,“万方来朝,四夷宾服,及夷狄、戎蛮、鬼子等一切轻污文字,皆不必说也。盖轻污字样是口角取胜之事”,并非“经纶实际”。他认为,这些傲慢的语言会影响国与国之间的关系,而无补于事。他提出,一方面要允许外国人以技艺来“教导我民”,另一方面要制订“一定章程,一定礼法”对其加以限制约束。这些外国人在华活动就只能是“为国献策”,而不是“毁谤国法”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括洪仁玕提出新治国主张的背景。(2)根据材料并结合所学知识,指出洪仁玕的思想主张,并对其进行简要评析。

材料一 两场久远的战争,中国耻辱的近代史序幕,就在一阵一阵枪炮声和呐喊声中拉开了。此后,西方殖民主义者凭借着与清政府签订的不平等条约,以及获得的特权,带着资本主义的“各类成果”来到了中国,在通过口岸及所侵略的地区,从多个方面都影响了中国历史的发展进程。

——摘编自张鸣《重说中国近代史》

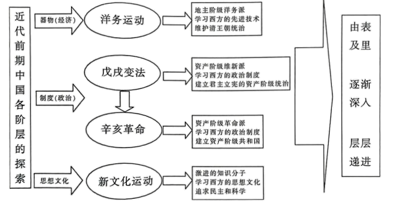

材料二

(1)结合所学,写出“两场久远的战争”的名称。根据材料一,概括“两场久远的战争”“影响中国历史的发展进程”的表现。

(2)材料二是某班学生绘制的“近代前期中国各阶层的探索”思维导图,其存在着明显不足,忽略了某些阶级或阶层的努力。请结合所学,仿照思维导图,增加两个重大事件,并且说明增加的理由。(要求:层次清楚,说明部分要表述成文,史论结合,逻辑严密)