材料 在人类的现代化进程中,西方国家率先取得了成功,受其影响,就面临着现代化和西方化的取舍选择。

阅读如图,任选A、B、C、D、E五种路径中的一种,扼要说明所选路径的含义(要求:明确写出路径代号字母、路径含义,阐释史论结合,表述清晰)

| A.洋务运动 | B.戊戌变法 | C.义和团运动 | D.辛亥革命 |

| A.光绪帝变法决心严重动摇 | B.洋务运动声势再度高涨 |

| C.新旧势力就变法激烈争锋 | D.民主革命运动陷入低潮 |

| A.民族危机日益严重 | B.思想启蒙作用明显 |

| C.君主专制不断加强 | D.儒家思想地位动摇 |

材料一 宋代,中国科学技术的发展进入黄金时代,科技成就走在世界的前端,法国汉学家谢和耐称它为“中国的文艺复兴”。这一时期,在数学、传统医学、传统天文学、法医学、传统农学等方面都取得了辉煌的成就,政府推动出版了一系列的科技作品如《梦溪笔谈》《圣济录》《洗冤集录》《统天历》《农书》等。四大发明指南针用于航海、火药用于军事,毕昇发明的活字印刷术促进了科学知识的传播。李约瑟博士在他的《中国科学技术史》中,以罕见的篇幅来讨论朱熹的科学思想。

——摘编自刘芹《儒学与中国古代科技——以宋明为例》

(1)根据材料一概括宋代科技发展的特点,并结合知识分析宋代科技发达的原因。

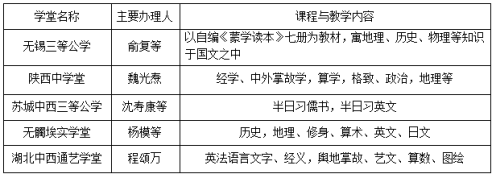

材料二 19世纪中期以来“西学东渐”简表

| 阶段 | 时期 | “西学东渐”简况 |

| 第一阶段 | 1840~1860年 | 一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。 |

| 第二阶段 | 1860~1895年 | 夷人的长技被提升为“西学”,并借助“体用”等中国传统哲学范畴,将中西学纳入统一体内,它进一步冲破了“夷夏大防”的藩篱,为人们大胆接受西学开辟了道路。以培养外语、军事、科技人才为目标的新式学堂增多,西式学堂逐渐被人们所接受。 |

| 第三阶段 | 1895~1900年 | 维新派不仅将人们对西学的认识,由“西艺”推进到了“西政”,而且第一次打破了隆中抑西的传统文化价值观,为西学在中国的广泛传播,在思想上进一步开辟了道路。到1897年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会33 个,新式学堂17 所,出版报刊19种。到1898年,学会、学堂和报馆达300多个。 |

——据葛兆光《中国思想史》等整理

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出国人对待西方文化的态度和认识的变化并分析原因。

材料一 1840年,英国用“坚船利炮”轰开了中国的“大门”,轰破了国人几千年“天朝上国”的迷梦。至19世纪70年代,清政府既要面对“发逆”之患,还要应对“洋人”之灾,困顿之势,尤若重病之躯,举步维艰。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 近代中国社会是半殖民地半封建社会这个科学论断是符合历史实际的,而且为国内绝大多数历史学者所公认。这个半殖民地半封建的社会形态,是在世界资本主义帝国主义对外侵略扩张和中国的封建社会日趋没落、封建统治日益腐朽的条件下逐步形成的。以鸦片战争为开端,中国就开始丧失了独立和领土主权的完整,由此一步一步地变成半殖民地半封建社会。

——摘编自李侃、李时岳等著《中国近代史》

材料三 到19世纪末的戊戌变法时期,维新变法思潮在早期维新思想的基础上发展到了高潮,以康有为、梁启超、严复等人为代表的维新派,广泛宣传变法维新思想,积极著书立说,并形成了一次重要的政治改革运动。作为中国近代史上的第一次启蒙思潮,在当时的历史条件下产生了十分重要的积极作用。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

(1)据材料一概括清政府“举步维艰”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出列强发动的使中国逐步沦为半殖民地半封建社会的战争。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,说明19世纪末维新变法思潮高涨的背景。

材料一 把“西用”放在“中体”的轨道上,使它有个进身之阶,有个“用武”之地,就是一个进步。而新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们想把它限制在原先许可的范围之内,是很难完全如愿的。以后的向西方学习的历程,是在“中体西用”宗旨的引导下迈开步伐的,又徐徐地冲击着“中体西用”的宗旨。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——摘编自许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料三 关于社会主义学说和马克思主义在中国早期的传播,十月革命前主要表现为“以儒家思想整合相关概念”,十月革命后则是在“误读与选择中建构新的意识形态”。有学者指出:“严格地说,早期译介阶段还称不上真正意义上的马克思主义传播,早期译介阶段仅仅具有资料性的意义。”无论是关于剩余价值学说、阶级斗争理论还是唯物史,“十月革命和五四运动后马克思主义的广泛传播与早期译介阶段相比,不仅是一个量的区别,也是一个质的区别”。

——摘编自齐卫平《五四运动前后马克思主义在中国传播的两个阶段比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代“中体西用”思想产生的背景。

(2)根据材料二,概括康有为变法思想的基本特点。结合所学知识,指出康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出马克思主义在中国传播的变化。

| A.中体西用得到实践 | B.近代科学教育得到发展 |

| C.新式学堂影响广泛 | D.维新变法成为社会共识 |

| A.以革命的方式作为救国手段 | B.具有继承性和发展性的特点 |

| C.始终以维护人民利益为宗旨 | D.以建立民主政治为主要目标 |

| A.人口多少的差异 | B.民众素养的差异 |

| C.政治制度的差异 | D.教育科技的差异 |