材料一 移居墨西哥托雷翁城的华人辛苦劳作,经营餐馆、商店、旅店等小本商业积累了财富。1911年,墨西哥发生叛乱,叛军出于仇富心理,杀害华人300余人。清政府向墨西哥政府发出了最为严正的抗议,并任命张荫棠为特命公使赶赴托雷翁城实地勘查,后来两国达成《墨国赔偿华侨损失证明书》,确定墨西哥对大清赔礼道歉,赔偿遇难侨民损失。墨西哥虽口头答应,却一直拖延不肯支付,加之中国政局变动而不了了之。1912年,中华民国重申两国之前签订的证明书有效,但“托雷翁惨案”迟迟未得到解决。新中国成立后,中墨于1972年建交,2013年建立全面战略伙伴关系,双边关系发展进入快车道。2021年5月17日,墨西哥总统洛佩斯为110年前的“托雷翁惨案”向中国和墨西哥华人社群道歉,并修建纪念馆。

——摘编自冯秀文《中墨关系:历史与现实》等

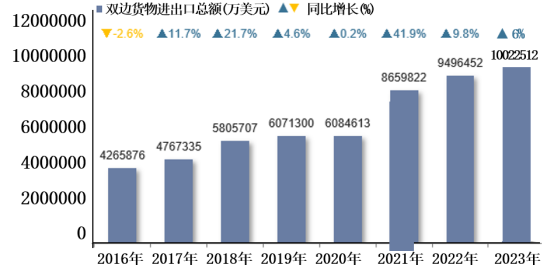

材料二 2016~2023年中国与墨西哥双边货物进出口额

——摘自华经产业研究院《中国与墨西哥双边贸易额与贸易差额统计(2016~2023)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“托雷翁惨案”长期未能解决的政治原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,说明当代中墨双边贸易额增长的意义。

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出中墨关系对处理国家关系的历史启示。

2021年热播的电视剧《觉醒年代》,回溯中国共产党从起源、孕育到诞生的整个过程,生动再现20世纪初期的历史大变局,是一部重大革命历史题材的主旋律史诗大剧。

材料一 《觉醒年代》第一集,开篇即以旁白的形式交待该剧的历史背景,“那是在1915年第一次世界大战爆发的第二年,国际国内形势非常紧张”,并通过以下几个精心设计的视觉式的隐喻镜头来表现。

镜头一:一个大仰角拍摄的骆驼脚掌几乎覆盖了整个画面,只用这一个镜头就表现出当时中国正处于重重压迫之下,且观众的代入感很强,会产生一种被踩踏的感觉。

镜头二:骆驼进入北京城,用了大量的特写和慢镜头来表现车辙。“车辙”在剧中是一个带有高度隐喻和象征性的细节逻辑:自两千多年前秦始皇用“车同轨”框定中国的车辙以来,直到剧中故事发生的时代,中国还在沿用古老的车辙。

镜头三:骆驼商队、老百姓的车、北洋士兵的马队,都要从“车辙”上踩踏过去,隐喻中国还在固守原来的老路。

——摘编自徐妮娜《浅析革命历史题材剧〈觉醒年代〉中的隐喻镜头》

材料二 《觉醒年代》在创作上更加贴近受众,以书写青春破题主旋律。该剧以“南陈北李”为主人公,跟随其人生轨迹,以《新青年》杂志为主线,将历史事件、历史人物和思想潮流串联起来,将故事主体聚焦于一群充满活力的年轻人身上:不仅有和常人一样喜怒哀乐的陈独秀,还有与工人做朋友的李大钊、以笔杆为利剑的鲁迅以及紧跟先辈脚步、积极寻找救国之路的毛泽东和周恩来等。年轻受众对这样一群有梦想、有不足、受挫折也不言弃的年轻人更能有共情体验。

——摘编自王悦《〈觉醒年代〉给主旋律影视剧的成功启示》

作为历史的观察者,谈谈你对该电视剧以《觉醒年代》命名的理解。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑正确,条理清晰。)

材料 随着鸦片战争的失败和中英《南京条约》的签订,在之后的半个多世纪中,清政府开始实行妥协投降的卖国政策,军事上无论战败还是胜利换回的基本是耻辱性的不平等条约。孙中山提出的三民主义,表达了国人争取独立、民主和富强的愿望。但是南京临时政府成立后,为了争取帝国主义国家对临时政府的支持,临时政府承认了清政府与列强签订的一切不平等条约。北洋军阀政府时期,为了借款充实财政,袁世凯向列强出卖盐税主权;迫于日本压力接受旨在灭亡中国的“二十一条”。南京国民政府建立以后,蒋介石政府主要把战略重心放在国内的“剿共”上,对日本侵略的态度经过了“妥协纵容不抵抗—攘外必先安内—自卫抵抗—消极抗日”四个阶段;抗日战争结束后,蒋介石为得到美国的支持,和美国签订了《中美友好通商航海条约》。

中华人民共和国成立以来,新中国始终奉行独立自主的外交政策,坚持把和平共处五项原则作为中国外交的基本准则。正是由于中国始终坚持独立自主的和平外交政策,不仅捍卫了国家的主权和发展利益,也为中国的改革开放事业创造了良好的外部环境,而且为世界和平与发展贡献了中国智慧和方案。

——摘编自罗志峰《中国近代以来外交政策的演变及启示》

(1)根据材料,概括近代以来中国外交政策经历的阶段变化,并结合所学知识分析新中国外交与旧中国外交政策不同的根本原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明近代以来中国外交政策演变带来的启示。

材料 杨荫杭(1878—1945),近代革命党人、法学家。1899年留学日本早稻田大学,期间受革命思想影响,从事反清爱国活动,宣扬资产阶级民主思想。1902年毕业后被派往南洋公学译书馆译书,次年组织无锡理化研究会,并担任上海《苏报》报社编辑,兼职教师。1905年在无锡公开鼓吹民主革命,遭到清廷通缉。后潜逃日本,入早稻田大学专研法律,获法学学士学位后远赴美国宾夕法尼亚大学攻读法律。1910年回国后,赴上海《申报》馆担任编辑并从事律师事务,发起成立上海律师公会,立志“以法治国”。辛亥革命后,先后出任江苏、浙江、京师等地高等审判厅厅长和高等检察长等职。任职期间秉公执法,刚正不阿,拒绝欢迎任职军阀、判处浙江督军的恶霸亲戚死刑、因津浦铁路管理局租车购车舞弊案扣押交通总长许世英。1919年辞职后回到无锡,1920年移居上海,被《申报》报社聘为副编辑长,并重操律师旧业。

——摘编自梁景明《杨绛之父杨荫杭:京师检察厅检察长》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括杨荫杭的主要活动。(2)根据材料并结合所学知识,简评杨荫杭的主要活动。

材料 1915年,日本向袁世凯提出了灭亡中国的“二十一条”,其第一条就是将旅大之租借权及南满、安奉两铁路之交还期延长至99年。华盛顿会议以后,我国各地收回旅大的呼声日益高涨。1922年7月,奉省议员温荣福等组织“国民外交后援会”,并于12月向省议会提出了“就收回旅大问题,通电各省,并向北京政府请愿”的议案。旅大人民采取各种斗争形式,反抗日本帝国主义,要求回到祖国怀抱;工人和学生冒着被日本警察逮捕的危险,走上街头,张贴标语,散发传单,揭露日寇阴谋,以启发群众觉悟,起来与侵略者斗争。在奉天、营口各地,爱国学生也掀起了收回旅大的斗争。东北的其他城市群众,也纷纷集会游行,要求收回旅大。收回旅大运动很快形成了全国性的爱国运动。全国许多省市成立了“收回旅大促进会”,并发表通电和决议,要求政府采取强硬外交,与日本交涉。1923年2月28日,全国各地来京学生代表700多人集会游行,向总统府、国务院递交废除“二十一条”收回旅大请愿书。3月26日以后,运动转为抵制日货,对日实行经济制裁。学生们到各大商店查封日货,号召人民不用日货,反日运动达到高潮。

——摘编自赵长碧、郭君《奉系军阀统治时期辽宁人民反日斗争》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国收回旅大运动的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简述中国收回旅大运动的历史意义。

材料 辛亥革命后成立了资产阶级共和国,实现了政体转型,但袁世凯在统治时期,打着“民国”的招牌,逐步建立独裁专制统治。1915年秋,舆论界掀起一场变更“国体”的激烈论争。

帝制论者杨度宣称“今总统制实行矣,虽有《约法》及各会议机关,似亦近于立宪,然而立宪者其形式,专制者其精神也。……四年中,设非政府采用专制精神,则国中欲求一日之安,不可得也。……非立宪不足以救国家,非君主不足以成立宪。立宪则有一定之法制,君主则有一定之元首,皆所谓定于一也。”

1915年,梁启超发表《异哉所谓国体问题者》,各大报刊竞相转载。梁启超坚持现行国体,反对帝制认为“夫前清之末叶,则固自谓立宪矣,试问论者能承认否? 且吾欲问论者,挟何券约(凭证),敢保证国体一变之后,而宪政即可实行而无障? 如其不然,则仍是单纯之君主论,非君主立宪论也。既非君主立宪,则其为君主专制,自无待言。”

论争展开后,反袁舆论不断兴起、发展。

——摘编自乔琪《论一九一五年“国体”之争》、梁启超《异哉所谓国体问题者》

(1)根据材料,概括论争双方持论的主要依据。(2)根据材料并结合所学知识,对1915年的“国体”之争进行整体评价。

材料一 开元、天宝全盛之日的背后却蕴藏着巨大的危机。这个危机首先是由均田制的破坏开始的。从高宗、武后时起,由于社会生产力的提高,土地兼并剧烈,均田制逐渐被破坏,到开元、天宝之际,均田制已经彻底崩溃,形成了“富者兼地数万亩,贫者无容足之居”的状况。由于均田制的破坏,逃户数量大增,户口数量的相对减少,使租庸调制不能继续执行,国家收入随之减少,但政府开支却越来越大,中央政府的经济实力大为削弱。由于均田制的破坏,贫富分化激烈。地主千方百计地逃避兵役,而贫苦的农民也无力负担府兵的费用,府兵制不能再承担起巩固中央集权的职责了,至天宝八年(749年),府兵制被废除,府兵改为募兵,节度使又逐渐获得了独立征兵的权力。

——摘编自傅玫《试论唐代藩镇割据形成的原因》

材料二 民国时期军阀政治的泛滥,使“军人干政”成为普遍现象,军阀或军队首领凭借武力非法干预国家政治和政府决策,而政治领导人和政府机构以及政客则成为“军事利益集团的附庸、工具或摆设”。军阀在政治舞台的角逐中往往罔顾政治规则和政治道德,进行政治投机。对军阀而言,在大多数情况下,选择盟友和敌人不是根据政治志趣和阶级观念,而是根据利害关系。军阀一般都有自己的势力范围,即所谓的地盘。地盘是军阀兵源、财源和活动发展的主要空间舞台。为了获取行政权力和集团私利,军阀的地盘往往变成一个独立王国,带有极大的摆取性、保守性和排他性,绝不允许他人染指。军阀的部队一般是依靠宗族、同乡、姻亲、师生、同学等关系建立并维系的,其中宗族、同乡关系是主要因素。这就在军队中培育出一种封建性的人身依附关系。军阀为了增强自己的凝聚力,常向士兵灌输忠孝节义等思想观念,借以欺骗士兵为其卖命。

——摘编自袁文伟《论中国近代军阀政治产生的社会根源》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐代藩镇割据出现的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国军阀政治的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,比较唐代藩镇割据与近代军阀割据的不同之处。

材料一 作为乡村社会的领袖,乡绅、族长等精英一直扮演着传统国家和民众沟通桥梁的作用。但由于20世纪初的国家陷入了前所未有的内政外交危机中,乡村精英无法在基层治理中发挥原有的功能。在这种条件下,乡村社会的权力真空便需要新的社会群体来填补。这种社会群体既要有足够的能力完成国家汲取资源的任务,又不能在乎自己的社会名声,甚至要不惜与乡村社会的利益对立。为此,乡村社会的狠人、恶人、地痞等社会群体便趁机登上了乡村治理的舞台,成为国家在基层的代理人。

——摘编自郭亮《家国关系:理解近代以来中国基层治理变迁的一个视角》

材料二 19世纪60年代,日本政府推动开展“造村运动”。日本不同地区的农村基本状况差异较大,因此需要根据当地的农业资源、文化资源以及经济状况发展特色农产品。对初级农产品进行一定程度的加工后用途多样化,还能够有效提高农户收入,较好地满足市场对于不同农产品的需求。日本还建立了代表农民利益的农民经济合作组织“农协”,形成以农民经济合作组织“农协”和村行政自治组织并行的乡村二元治理结构。此外,为提高乡村治理水平和农村发展水平,政府相继颁布《农村、山村、渔村通电促进法》(1952),《町村合并推进法》(1953)等法律,主要针对乡村建设和乡村治理方面进行详细的规定,以增加日本乡村生活的活力,提高乡村基础设施的建设水平和完善乡村的行政治理体制等。

——摘编自李金锴、高鸣《乡村治理何以有效?——国外典型实践模式及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国乡村社会权力群体变化的原因。(2)根据材料二,总结日本的乡村治理经验。

材料一 传统儒学中以“克已复礼”思想为代表的礼制思想对于协调社会关系、维持封建政权稳定起着不可忽视的作用。北洋军阀深谙传统儒学的作用,因此,在北洋军阀统治期间出现了一系列的“尊孔复古”逆潮。如:1913年袁世凯下令尊孔;1917年张勋拥溥仪复辟,理由是维护儒家的纲纪;黎元洪在1922年复任总统时发表的通电中指出,中国之所以乱七八糟,正是因为“下放其上……婚媾凶终,师友义绝,翻云覆雨,人道荡然”;1927年张作霖下令定礼制,次年祭孔。北洋军阀集团深受儒家传统文化的影响,他们有意识地利用封建儒家文化,构建起诸如吴佩孚的“内圣为体,外王为用”的治国理念。

——摘编自刘威张泽坤《论传统儒家文化对北洋军阀的影响》

材料二 1986年,当代学者李泽厚在《走向未来》杂志创刊号发表《启蒙与救亡的双重变奏》一文,这是当时对新文化运动所能达到的“最为漂亮”的回答,自此“启蒙与救亡”即成为支配性的阐释范式,延绵至今。

——摘编自吴宝林《如何超越“辉格史”:关于新文化运动的百年评价》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明北洋军阀政府对待传统儒学的态度及其意图。(2)根据材料二并结合所学知识,评析材料中对“新文化运动”的看法。

材料 20世纪20、30年代,一批当时中国知名的经济学家、社会学家、哲学家等参与了一场旷日持久的争论。

章士钊一战后曾游历欧洲,目睹其满目疮痍后,片面地将资本主义的内在矛盾归因于工业化。因此,为避免中国重蹈覆辙,时任北洋政府教育总长的他于1923年8月发表《业治与农》一文,他宣称“吾国当确国是,以农立国”。此文一出,争议不绝于耳。

梁漱溟鼓吹复兴中国传统文化,认为中国发展的根本在农业,工业发展应摆到农村、农业发展之后,“乡村建设是中国工业化的唯一道路”。在董时进看来,世界工业国已有许多,竞争激烈,如果中国再加入其中,不会有太大发展空间;中国如以工立国,必然导致外资入侵,进行资源掠夺;相较而言,以农立国更适合中国国情,以农立国能保持社会稳定,无所谓失业和罢工。

吴景超对董时进的观点提出了批评,称其观点为“经济上的复古论”,中国要摆脱经济上的落后面貌,必须采行西方“机械的生产方法”。他指出,“在目前这种外患严重的时期,我们对于如何使中国由弱而强一问题,一定看得比如何使中国由贫而富一问题更为重要”。张培刚指出,“只有政府实际负起责任来,加以社会人士的通力合作”,才能实现农国的工业化。这是对梁漱溟、晏阳初等知识分子主导乡村建设派的一个善意提醒,也是对政府在乡村建设和农业工业化过程中作用发挥的呼吁。

最终,“以工立国”这一观点获得了政府更多政策支持,对中国农业、农村的发展同样大有裨益,这两派对于近代中国发展的贡献都应予以肯定。

——摘编自李蕴哲、陈旭东《“以农立国”与“以工立国”:近代中国发展道路之争的历史考察与现实启示》

根据材料并结合所学知识,对20世纪30年代中国发展道路所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)