材料

1919年12月,王光祈在北京发起建立城市“新生活”的小组织,定名为工读互助团。这个倡议得到蔡元培、陈独秀、李大钊、胡适等人的支持。广大青年向往“新生活”,报名参加者数百人,工读互助团是新社会的胎儿,是实行“各尽所能,各取所需”理想的第一步。该团坚持的原则:公有制,各尽所能,各取所需。

从1919年底到1920年春夏,南京、天津、武昌、上海、广州等地,先后成立了各种名称的工读互助团。团队成员宣告脱离家庭关系、脱离婚姻关系、脱离学校关系,在团体内“绝对实行共产”。到1921年初,各地工读互助团相继失败。工读互助团运动的失败,促使不少“五四”进步青年从空想社会主义的迷惘中走出来,努力学习科学社会主义和从事实际的工人运动,也使原来朦胧地向往共产主义的知识分子,比较快地成为我国早期的共产主义战士;而原来倾向于马列主义的人,则更加坚定了对科学社会主义的信仰。

——据马小泉等《强权与民声:民初十年社会透视》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,分析19世纪20年代工读互助团运动兴起的背景。(2)根据材料并结合所学知识,简要评析工读互助团运动。

上海的发展是江南文化、海派文化、红色文化交汇的产物。

材料一 上海优越的地理位置,不但使得蚕丝、茶叶等中国土货能够以更低的运输成本集中到上海,还使得鸦片、棉布等“洋货”也不得不集中到上海,进而外国洋行和各地商帮也纷纷云集上海,上海因而成为了中外商品的集散中心。为了促成中外商家之间的商品交易以及上海商家与内地商家之间的商品交易,外国银行、票号和钱庄也纷纷进驻上海,上海因而成为近代中国的金融中心。为了方便把中国货物运往世界各地,以及把世界各地的货物运往中国,同时把洋货运往广大内地,又把广大内地的土货运到上海,上海因而成为中国乃至远东的航运中心。为了在商业贸易中占据主动位置,上海的中外商家千方百计获取各种信息,新闻报刊在上海蓬勃兴起,中欧之间的电报线路在上海落地。

——冯志阳《丝茶贸易与近代上海的崛起》

材料二 小刀会起义和太平军战事对上海的影响主要体现在:一、上海租界由“华洋分居”一变而为“华洋杂处”,以及由此引发的一系列深刻变化;二、上海城市中心由县城北移租界;三、客籍移民构成发生剧烈代谢,江浙移民取代开埠初期闽广移民,成为在上海移民的主体;四、城市空间大幅拓展,在城厢和租界的边缘地带出现众多新市镇。

——周武《小刀会起义、太平军战事与近代上海的崛起》

材料三 就上海之“塔”作为红色文化内容输出端来说,《民国日报》尤其是其《觉悟》副刊,《时事新报》尤其是其《学灯》副刊,再加上《星期评论》《学生杂志》《东方杂志》,这两报三刊有着极其重要的地位。这些上海报刊的重要不仅体现在其登载的文章有众多红色文化内容,包括域外共产主义思想,域外社会主义思潮,马克思、恩格斯、列宁、李卜克内西、卢森堡等著名红色思想人物的生平介绍和思想评析,早期中国共产党人的思想和活动,更重要的是,这些报刊和报刊上的内容有江南作为其接受端。

——瞿骏《五四运动是上海、江南与红色文化交汇的关键性事件》

(1)太平天国运动的兴亡之地分别是(单选)( )| A.湖南北京 | B.广西南京 | C.广西天津 | D.湖南南京 |

(3)根据材料三和所学知识,分析上海的红色文化是如何影响五四运动的?

(4)综合上述材料,联系所学知识,谈谈对你对近代上海历史发展的认识?

材料一 经过鸦片战争,少数有识之士更认识到外国有所长、中国有所短,产生了学习西方的思想。道光二十年(1840年)八月,林则徐曾奏言:“自道光元年至今,粤海关已征银三千余万两……若前此以关税十分之一制炮造船,则制夷已可裕如,何致尚形棘手。”此语后来被魏源表述为:“中国造船铸炮,至多不过三百万,即可师敌之长技以制敌。”

——叶世昌《近代中国经济思想史》

材料二 故康先生之上皇帝书曰,守旧不可,必当变法……而我皇上亦深知此意,徒以无权不能达行,故屡将先生之折交军机总署会议,严责其无得空言搪塞,盖以见制西后,故欲借群臣之议以定之也。无如下有老警守旧之大臣,屡经严责而不恤,上有揽权猜忌之西后,一切请命而不行……使不然者,则此三月之中,旧弊当已尽革,新政当已尽行。

——梁启超《戊戌政变记》

材料三 五四运动以全民族的行动激发了追求真理、追求进步的伟大觉醒。五四运动前后,我国一批先进知识分子和革命青年,在追求真理中传播新思想新文化,勇于打破封建思想的桎梏,猛烈冲击了几千年来的封建旧礼教、旧道德、旧思想、旧文化。五四运动改变了以往只有觉悟的革命者而缺少觉醒的人民大众的斗争状况,实现了中国人民和中华民族自鸦片战争以来第一次全面觉醒。经过五四运动洗礼,越来越多中国先进分子集合在马克思主义旗帜下,1921年中国共产党宣告正式成立,中国历史掀开了崭新一页。

——习近平《在纪念五四运动100周年大会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别写出林则徐和魏源在探索“制敌”方面的具体贡献,并概述他们在近代中国历史上的地位。(2)根据材料二、概括梁启超认为新政未能“尽行”的原因,并运用唯物史观予以评析。

(3)根据材料三、从探索国家出路的视角概括五四运动的意义。综合材料一、二、三、概括中国人民探索国家出路的三个层次。

传统观点认为:北洋军阀是中国近代历史上出现的反动卖国的军阀集团,北洋军阀统治时期是中国近代一段黑暗、反动的历史时期。以历史唯物主义的观点来看,这一时期又是新的革命力量和新民主主义革命孕育发展的时期。

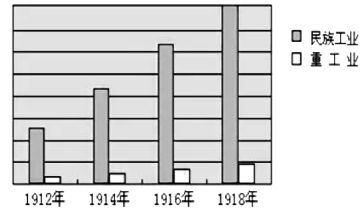

材料一 《一战期间中国民族工业与重工业发展示意图》

材料二 “吾宁忍过去国粹之消亡,而不忍现在及将来之民族,不适世界之生存而归削灭也。……谁人之事,虽祖宗之所遗留,圣贤之所垂教,政府之所提侣,社会之所崇尚,皆一文不值也!……国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权(民主)并重”

——摘编自陈独秀《敬告青年》

材料三 工人的运动,就是比黄河水还利害还迅速的潮流。将来的社会,要使他变个工人的社会:将来的中国,要使他变个工人的中国;将来的世界,要使他变个工人的世界。……俄国已经是工人的俄国……这个潮流,快到中国来了。我们工人就是这个潮流的主人翁,就要产生工人的中国。

——1920年9月上海《劳动界》刊登的《一个工人的宣言》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出1912-1919年间中国社会出现的新现象及其积极作用。(2)根据材料三并结合所学知识,对该宣言进行简要评析。

材料 中国近代史上不乏有代表性的英雄人物,如“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的林则徐、“慷慨赴国难,视死忽如归”的邓世昌、舍身求法的戊戌六君子、毕生为民主事业奔走的孙中山、宁死不屈的赵一曼、以身殉国的左权将军等。正是这些历史人物百折不挠的品质和为革命无私奉献的品格铸就了中华民族自强不息的民族精神。

——摘自董倩《“中国近代历史人物”评价:高中历史教学中的重点、难点》

材料 所举英雄人物都有可贵的优秀品质,结合中国近代史相关知识,另外列举两位近代人物,并进行简单评述。(要求:不可使用材料中提及的人物,符合史实,评价合理)

画中人

材料一:马星驰,回族,民国漫画家。1873年出生于山东济宁,18岁离家后,在南京、上海以卖画为生,21岁孑身赴粤。

(1)判断下列对马星驰21岁前人生经历的推论,合理的填涂A,不合理的填涂B。①马星驰年幼时,周围人说起山东第一家官办近代军工企业成立的消息

②马星驰可能目睹了清末的改革,痛感政权掌握在腐败无能的权贵手中

③因听闻《马关条约》签订的消息,痛心疾首的马星驰孑身赴粤投身革命

材料二:赴粤后的马星驰,曾追随孙中山先生流亡海外十余年,1910年回国后致力于漫画创作,以下是其代表作品:

| A.列强侵略中国之手段 | B.民族工业的发展状况 | C.乱象丛生的民国政坛 |

| D.民众日常的衣食住行 | E.民间疾苦及斗争成效 | F.各路军阀的军事实力 |

材料三:1925年前后,马星驰因绘制了一幅题为《国联靠不住》的漫画而遭到当局通缉,他不得不逃离上海,辗转回到家乡济宁。

(3)观乎后事,马星驰对国际联盟(国联)的评价可谓“一语成谶”。结合所学,指出国联“靠不住”的表现及理由。(4)综合上述材料,从人物身份、立场与经历的角度简要评述马星驰。

材料 我对于政治底态度,一方面固然不以绝口不谈政治为然,一方面也不愿意和一班拿行政或做官弄钱当作政治的先生们谈政治……我们把国家,政治,法律,看做一种改良社会的工具,工具不好,只可改造他,不必将他抛弃不用。

他们(胡适等资产阶级改良派)反对马格斯底阶级战争说很激烈,他们反对劳动专政,拿德谟克拉西来反对劳动阶级底特权……若不经过阶级战争,若不经过劳动阶级占领权力阶级地位底时代,德谟克拉西必然永远是资产阶级底专有物,也就是资产阶级永远把持政权抵制劳动阶级底利器。

我虽然承认不必从根本上废弃国家,政治,法律这个工具,却不承认现在的资产阶级(即掠夺阶级)的国家,政治,法律有扫除社会罪恶的可能性。

我承认用革命的手段建设劳动阶级(即生产阶级)的国家,创造那禁止对内外一切掠夺的政治法律,为现代社会第一需要。

——摘编自陈独秀《谈政治》(1920.9.1)

(1)根据材料并结合所学中国近代史知识,指出五四前后陈独秀的阶级立场发生了怎样的变化,并概括其《谈政治》一文的写作背景。

(2)选择材料中的一个观点,并结合所学中国近代史知识予以评述。

| A.揭开了新民主主义革命的序幕 | B.推翻了北洋政府的黑暗统治 |

| C.结束了封建帝制在中国的历吏 | D.是马克思主义中国化的开端 |

材料一 一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式(“格义”就是用比较和类比的方法来解释和理解跨文化背景的哲学概念。)主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。

──欧阳哲生《严复评传》

材料二 这一切都是由以下两方面因素促发的:一方面是由二十一条和巴黎和会的山东决议所激起的爱国热情;另一方面是有一种学习西方、试图从科学和民主的角度重估中国的传统以建立一个新中国的企望。

——周策纵《五四运动史》

(1)根据材料一并结合所学,请各用一例说明“五四”前后所呈现的不同文化倾向。

(2)材料二中的“两方面因素”分别促发了什么运动?结合相关史实,简述这些运动对中国近代革命的发展方向有何影响?

| A.维新思想与戊戌变法 | B.三民主义与辛亥革命 |

| C.新文化运动与五四运动 | D.邓小平理论与改革开放 |