材料一 1927年南京国民政府成立后,先后颁布《土地法》《矿业法》《公司法》等法律。1928年,南京国民政府召开全国经济会议,以整顿全国财税金融与加强政府财政力量。1928-1936年,南京国民政府所颁布的经济法规有500项之多,代表了国民经济法制建设的成就。南京国民政府通过诸多法规、章程,建立起政府统治者、市场生产者与消费者之间行为约束制度以及交易条件,如法律法规、农会行会组织细则、工会合同等,而违反这些行为约束制度皆有相应惩处机制。

——摘编自周海燕《民国十年(1927-1937)经济发展中的政府主导与市场互动研究》

材料二 资产阶级最初的经济学说,是反映资产阶级利益的一种经济思想,是国家为了获得货币财富而采取的政策,改变了之前许多思想家将粮食、衣服等看作是财富的观点,认为只有货币才是真正的财富。当时的学者们从西欧各国现实出发,研究当时的经济现象,得出了重视商业、重视货币等经济观点,但并没有形成完整的理论体系,只是一些学者在阐述对于某项政策问题的一些观点。

——摘编自杨建飞主编《西方经济思想史》

材料三 每一个人,在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采用自己的方法,追求自己的利益,以其劳动及资本和其他任何人或其他阶级相竞争。这样,君主们就可以解除监督私人产业,指导私人企业,使之最合适社会利益的义务。

——摘编自[英]亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》

(1)根据材料一,概括1927-1937年南京国民政府经济建设的特点,并结合所学知识分析其历史影响。(2)根据材料二、三,指出近代西方主流经济思想的变化,并结合所学知识分析其变化的历史背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈东西方经济政策(思想)给你的启示。

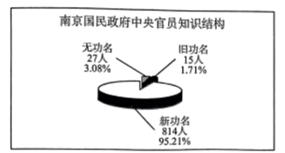

注:无功名是指绿林、行伍、生意、学徒等出身的官员;旧功名是指拥有传统功名的官员;新功名是指具有新式教育背景的官员,包括国内新式学校毕业和有留学经历的官员南京

国民政府中央官员地域分布情况表

| 籍贯 | 任中央官员人数 | 占中央官员总数的百分比 | 名次 |

| 浙江 | 131 | 13.77% | 1 |

| 广东 | 108 | 11.36% | 2 |

| 江苏 | 81 | 8.51% | 3 |

| 湖南 | 70 | 7.36% | 4 |

| 福建 | 59 | 6.20% | 5 |

| 湖北 | 46 | 4.84% | 6 |

| 江西 | 39 | 4.10% | 7 |

| 河北 | 37 | 3.89% | 8 |

| 四川 | 37 | 3.89% | 8 |

| 山西 | 31 | 3.26% | 9 |

| 安徽 | 28 | 2.94% | 10 |

| 广西 | 20 | 2.10% | 11 |

| 上海 | 19 | 2.00% | 12 |

| 山东 | 18 | 1.89% | 13 |

| 陕西 | 18 | 1.89% | 13 |

| 贵州 | 17 | 1.79% | 14 |

| 辽宁 | 6 | 1.68% | 5 |

| 云南 | 5 | 1.58% | 16 |

| 河南 | 11 | 1.16% | 17 |

| 甘肃 | 10 | 1.05% | 18 |

| 内蒙 | 10 | 1.05% | 18 |

| 天津 | 7 | 0.74% | 19 |

| 吉林 | 9 | 0.63% | 20 |

| 西藏 | 4 | 0.42% | 21 |

| 黑龙江 | 4 | 0.42% | 21 |

| 北京 | 2 | 0.21% | 22 |

| 新疆 | 2 | 0.2196 | 22 |

| 青海 | 0.11% | 23 | |

| 未详 | 104 | 10.94% |

——摘编自《南京国民政府中央官僚构成之研究(1927—1937年)》

(1)提取如图中南京国民政府中央官员结构的信息,并结合所学予以说明。(2)提取如表的中央官员的地域分布的信息,并结合所学知识分析原因。

材料一在20世纪30年代世界经济危机背景下,资本主义国家通过关税、倾销等政策致使我国农产品价格暴跌,在农民极度贫困和南京国民政府应对不当的情况下,我国出现了农业大萧条和农村危机。在近代不平等的经济关系和强权压制下,我国农村充斥着异国资本活动。外商不仅控制着农产品的市场和价格,而且设立了压抑农民自由、造成当时民不聊生的农村高利贷。 虽然以上侵略举动缓解了当时西方国家的经济危机,但它却是建立在践踏中国经济社会发展的恶劣行径之上的。 当时,国内出口贸易大量减少,而进口货物的销售量也因百姓购买能力降低而减少。

——摘编自沈泽圆《20世纪30年代中国农村危机的产生和对当代的启示》

材料二中央苏区将发展农业作为主要任务来抓。 苏区政府先后颁布《开垦荒地荒田办法》《开荒规则与动员办法》,实行奖励政策,对工农群众开发的荒田荒地免征3年土地税,富农拥有开发的荒田荒地的使用权并可免征1年土地税。据统计,1933年中央苏区(江西、福建、粤赣、闽赣四省)消灭荒地21万担(一担田等于四亩)。 中央土地人民委员部每年都发布春耕计划,强调兴修水利。 苏区政府还号召组建帮工组、耕田队以及犁牛合作社、劳动互助社等,缓解了劳动力、耕畜不足的问题。 苏区党和政府大力宣传发动群众,多种早谷、少种糯米,并发布消灭“禾虫”的指导办法,利用石灰等简便易得的材料,积极推广病虫害防治经验。 苏区还不断改善种植技术,适当增加杂粮种植,以作青黄不接时的主粮补充。据统计,1933年赣南、闽西等苏区农业生产同比增加了15%,闽浙赣边区增加了20%,远超当时的国民党控制区域。

——摘编自邓强、段刘娇《中央苏区如何解决粮食问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代国统区的农村状况。(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪30年代中央苏区的农业发展的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从 20世纪30年代国民政府和中央苏区政府农村治理中所得到的启示。

材料一 在20世纪30年代世界经济危机背景下,资本主义国家通过关税、倾销等政策致使我国农产品价格暴跌,在农民极度贫困和南京国民政府应对不当的情况下,我国出现了农业大萧条和农村危机。在近代不平等的经济关系和强权压制下,我国农村充斥着异国资本活动。外商不仅控制着农产品的市场和价格,而且设立了压抑农民自由、造成当时民不聊生的农村高利贷。虽然以上侵略举动缓解了当时西方国家的经济危机,但它却是建立在践踏中国经济社会发展的恶劣行径之上的。当时,国内出口贸易大量减少,而进口货物的销售量也因百姓购买能力降低而减少。

——摘编自沈泽圆《20世纪30年代中国农村危机的产生和对当代的启示》

材料二 中央苏区将发展农业作为主要任务来抓。苏区政府先后颁布《开垦荒地荒田办法》《开荒规则与动员办法》,实行奖励政策,对工农群众开发的荒田荒地免征3年土地税,富农拥有开发的荒田荒地的使用权并可免征1年土地税。据统计,1933年中央苏区(江西、福建、粤赣、闽赣四省)消灭荒地21万担(一担田等于四亩)。中央土地人民委员部每年都发布春耕计划,强调兴修水利。苏区政府还号召组建帮工组、耕田队以及犁牛合作社、劳动互助社等,缓解了劳动力、耕畜不足的问题。苏区党和政府大力宣传发动群众,多种早谷、少种糯米,并发布消灭“禾虫”的指导办法,利用石灰等简便易得的材料,积极推广病虫害防治经验。苏区还不断改善种植技术,适当增加杂粮种植,以作青黄不接时的主粮补充。据统计,1933年赣南、闽西等苏区农业生产同比增加了15%,闽浙赣边区增加了20%,远超当时的国民党控制区域。

——摘编自邓强、段刘娇《中央苏区如何解决粮食问题》

根据材料二并结合所学知识,简析20世纪30年代中央苏区的农业发展的原因。

材料一1933年1月,上海《东方杂志》号召国人想象未来的中国,历史学家周谷城写下了一个奇怪的梦。他写道:“我梦想中的未来中国首要之件便是:人人能有机会坐在抽水马桶上大便……我梦想着;此后我真能不再作什么梦想了。”

——据1933年1月上海《东方杂志》

材料二“领导们问大家,对自己分到的房子有什么不满意的,还有什么需要。但是我们想,跟过去比已经很好了,还会有什么不满意的,周围的医院、邮电局、花园、菜场什么都已经有了,方便得不得了。家里用的还是抽水马桶,那可是刚解放啊,全上海人家都还是倒马桶的呢。"

——原上海绢纺织厂先进工作者郑长保回忆1952年首次搬进上海曹杨工人新村的往事

材料三“在工人新村大道的两旁,守望这欣欣的白杨,风儿挨家奔跑送喜讯……生活啊,长着翅膀在飞翔,多少个工人子女进大学,多少户工人家中挂奖状。多少青年儿女立下大志,走遍祖国四面八方,多少家庭妇女离开灶台,解掉围裙换上工装。谁说古来百家不同姓,这里的家长是亲爱的党……"

——上海诗人宁宇《工人新村漫步》(写于1957年前后)

(1)根据材料一,结合20世纪30年代的历史背景,谈谈你对周谷城这个“奇怪的梦”的理解。(2)根据材料二、材料三,概述20世纪50年代上海工人生活状况的变化,并说明原因。

(3)该研究者所搜集的史料有何局限?为更全面研究我国工人的生活状况,请向该研究者提供至少1条建议。

材料一 整个汉代没有游离于政府之外的大规模的体育组织。汉初“无为而治”思想下,出现了中国历史上第一个太平盛世——“文景之治”。游乐体育活动项目多,规模大,不仅宫廷设有蹴鞠,皇帝出行时还要进行“弋猎、射驭、蹴鞠”等体育活动,而且民间出现“里有俗,党有场,康庄驰逐,穹闾踏鞠”的景象。汉武帝时期,董仲舒先秦儒学中体育教育从“六艺”中剔除了,使体育带上浓厚的伦理色彩,极大地抑制了中华传统竞技体育类项目的发展。自张骞通西域后,西方的体育文化或经官方、或经民间沿着丝绸之路陆续传至汉朝。汉匈战争期间,汉军也十分注意吸收游牧民族的骑射长技。晁错曾向汉文帝建议说:“今降胡义渠蛮夷之属来归谊者,其众数千,饮食长技与匈奴同,可赐之坚甲絮衣,劲弓利矢益以边郡之良骑……两军相为表里,各用其长技”。在汉朝豪强地主庄园中,不但把依附自己的农民变成自己的私家武装,按军队编制把他们组织起来,而且自筑营堑、坞壁,进行武装训练。豪强地主武装和坞壁的普遍发展,促进了各地民间习武活动的发展,为当时民间武艺活动提供了空间和动力。

——摘编自钱文军《汉代体育文化发展的历史背景与思想基础》

材料二 近代西方体育思想开始传入中国,大约始于19世纪60年代。当时,它的传入主要通过中国自觉与不自觉地向西方学习。严复从教育救国的思想出发,高度肯定了体育的社会效能:自强保种、强健身体,进而富国强民。蔡元培从“保国强种”的角度竭力主张实行军国民教育,提出学堂的任务就是保国强种。五四新文化运动后,自然体育思想(把体育看成一种生活,强调个性发展)逐渐取代了军国民体育思想。近代中国的体育思想,就时代而言,民国时期较之清末进步很大,国民政府时期比北洋军阀时期亦有明显进步;就地区而言,先沿海地区和中心城市,继而向内地和边远地区发展;就项目而言,由体操到田径、球类等;就部门而言,先军队、教会学校进而普通学校,又由学校而社会。南京国民政府统治期间,颁布了中国第一部体育法《国民体育法》,设立了专门的体育管理机构,举办了四届全国运动会,参加了三届奥林匹克运动会。

——摘编自任雪艳《中国近代体育思想的发展演变及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代体育文化发展的背景,并说明其特色。(2)根据材料二并结合所学,概括近代中国体育思想发展演变的特点,并分析其原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳发展体育运动的意义。

材料一古代养老经过长期的实践与发展形成了自己的特色。家庭成为养老最主要的依托,村社在一定程度上对家庭养老起到协助作用,国家进行各种形式的救助。古代养老包括从生理方面的衣、食、住、行、病、葬,以及心理方面等。古代社会采取观念培育、规范确立、举措落实,进行正向引导,对品行不端、不赡养老人者,在正向引导失去效力前提下,进行负面惩戒。古代养老突破单纯个体生理机能满足的狭隘,上升到社会意义的地位与高度,把政治统制与文明传承有机结合。

——摘编自杨继业《中国古代养老特色与启示》

材料二南京国民政府时期,中国养老观念逐步发生变化。受西方养老保险思想的影响,一些地区、部门和企业制定了退休养老的规定,如1929年上海特别市政府公布《上海特别市职工退职待遇暂行办法》、交通部公布《邮政养老抚恤金支给章程》等。

——摘编自李新军《论南京国民政府时期养老保险立法(1927—1937年)》

材料三在充分调查研究和总结过去养老保险改革经验基础上,2006年《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,明确提出“逐步建立农村最低生活保障制度,有条件的地方探索建立多种形式的农村养老保险制度”。第一次把建立农村养老保险制度提了出来。

——摘编自凌文豪《新中国养老保险制度的确立、发展与完善》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代养老的特色。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明南京国民政府时期养老观念的变化及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国提出建立农村养老保险制度的背景及意义。

材料一1920年代末到1930年代,在中国农村经济日益走向衰落的背景下,兴起了乡村建设运动。来自教育机构,学术团体和大专院校的倡导者们,在定县、邹平、新都等地创建试验区,成立乡村小学,平民学校、夜校;改良农业,提倡副业;成立借贷处和信用合作社;设立乡村医院、卫生所等。不少乡建工作者与农民同生活,共劳动,尽量使自己“农民化”。然而,十年乡村建设运动,不仅复兴农村经济的目的没有实现,相反各实验区经济的衰落程度进一步加深。

——摘编自晏阳初《十年来的中国乡村建设》

材料二在改革开放后的20多年里,经过经济体制改革减贫政策阶段、大规模开发式扶贫政策阶段、扶贫攻坚政策阶段的努力,中国农村反贫困工作取得了巨大成就,农村的绝对贫困状况得到了很大缓解。

——摘编自吕书奇《中国农村扶贫政策及成效研究》

(1)根据材料一和所学知识,简要评价近代中国的乡村建设运动。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国农村扶贫工作取得成就的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对今天乡村振兴的认识。

《红星照耀中国》是美国记者埃德加·斯诺于1936年在中国陕甘宁边区通过采访、对话和实地考察后的所见、所闻、所感。2020年4月,教育部将该书列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》(初中段)。下表为该书的目录节选。

| 章目录 | 主要内容 |

| 第三章在保安 | 对毛泽东的初步印象;中国共产党“反帝反封”的基本政策;红军大学、红军剧社等。 |

| 第五章长征 | 红军第五次反“围剿”;强渡大渡河、爬雪山、过草地等长征历程。 |

| 第七章到前线去的路上 | 普通农民对红军的拥护;苏区工业的繁荣以及苏区人民的乐观精神。 |

| 第十二章回到白色区域(国统区) | “西安事变”以及对形成抗日民族统一-战线的积极影响;分析了中国革命运动的复杂社会背景、面临挑战及终将取得胜利的原因。 |

根据材料并结合所学知识,评析教育部的这一举措。

材料一 被誉为“今天最伟大的公路自行车赛”的环法自行车赛是法国独具一格的体育比赛。有人曾评价其“虽与商业利益直接相联系,但环法自行车赛自始至终所蕴含的意识形态背景则给予它比体育竞赛更重要的地位。”

——【法】乔治·维加雷洛《体育神话是如何炼成的》

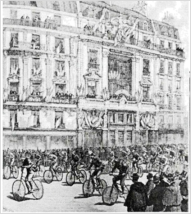

左图:1880年代末发明的自行车使人们设想出“长距离”赛车活动,使报纸有了新市场,图为巴黎—布雷斯特自行车赛的出发点,1891年9月。

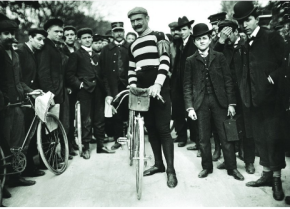

右图:摄于1904年环法自行车赛。

材料二 19世纪最后30年,随着产业工人规模的不断扩大、实际工资的增长以及生活水平的显著提高,他们有了更多闲暇时间,观看或者直接参与到体育运动中。板球、橄榄球和足球已不再是某个地区或者某个群体的运动,他们从中产阶级青少年的体育运动发展为工人阶级广泛参与和观看的项目,成为整个英国所有阶层共有的兴趣爱好……中产阶级提供了最初的动力,正是他们在公学对贵族运动的创造性模仿、对粗俗的足球运动等的现代化改造,使其成为民族文化认同与国家文化认同的重要媒介。他们对体育的宣传、教育和实践,塑造了勇敢、纪律道德认同感与意识形态,进而主导了维多利亚时代英国的文化认同。

——摘编自杨松《19世纪英国体育运动的发展及其在帝国传播研究》

材料三 南京国民政府时期的执政者认为举办全国性运动大会在国际社会彰显其执政合法性和扩大其执政权威性大有裨益。1927 年开始,执政的南京国民政府对全运会大力扶持,其全面介入也推动了该时期全运会的发展。许多参加国际赛事的运动员(如远东运动会和奥运会) 都来自于大会赛场的选拔。此外,全国运动大会和国货运动(1900 - 1937年)之间的密切关系,为推动国家民族主义的发展提供了重要动力和多元维度……通过鼓励国人购买国货支持民族本土工业,表达对国家的忠诚。紧随国货运动的步伐,全运会赛场“洋货”渐被“国货”取代。为满足国人日益增长的体育消费需求,民族本土体育制造商声势渐起。“体育救国”、“国货救国”口号席卷全国,诸多体育用品厂商响应爱国热情自发为全运会和参加全运会的运动队捐赠体育器材装备。

——摘编自陈伟、方千华、刘利《百年之变:全运会视野下的国家认同建构》

(1)根据材料一并结合所学,解读“与商业利益直接相联系”和“它比体育竞赛更重要的地位”的具体内涵。

(2)根据材料二,概括英国体育赛事兴起的原因。结合所学分析其对英国社会的影响。

(3)根据材料三,归纳南京国民政府时期举办全运会的原因,并结合所学分析全运会、国货运动与材料中反应的社会现象的关系。