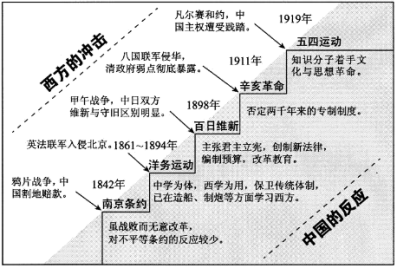

材料一 下图所示内容反映了“冲击-反应”模式下的中国近代历史变迁。

材料二 南昌起义和广州起义,显然志在城市;即使是湘赣边界的秋收起义,也是在“第三次攻打长沙”的口号中举起暴动旗帜的。执著于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样,这就是已经成功的俄国革命,然而仿效俄国人成功的经验并没有在中国取得成功。于是,南昌起义和秋收起义保存下来的武装革命者开始了革命在农村的发展。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照抄照搬别国经验、别国模式,从来不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。

——摘编自《邓小平文选》第3卷

(1)据材料一并结合所学,指出近代中国不同阶级向西方学习的具体主张,并结合所学概括其变化特点。

(2)据材料二并结合所学,指出国民革命失败后中国革命道路的变化。

(3)据材料三并结合所学,指出新中国成立后社会主义建设道路的变化。综合上述材料,谈谈你从中获得的启示。

材料一 1920年至1930年,是中国共产党人在血雨腥风、刀光剑影里艰难探索的十年。从“在枪杆上夺取政权的论断”到“上山”再到“红军、游击队和红色区域的建立和发展的理论”。毛泽东等人找到了中国新民主主义革命正确道路。

——杨超,刘文耀《毛泽东对中国革命道路的探索和周恩来的贡献》

材料二 中国的革命需要分两步走:第一步是实现民主主义的革命;第二步是实现社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。第一步,基本上依然还是资产阶级民主主义的;这个革命是要建立以中国无产阶级为首领的中国各个革命阶级联合专政的新民主主义的社会,以完结其第一阶段。然后,再使之发展到第二阶段,以建立中国社会主义的社会。

——毛泽东《新民主主义论》(1940年1月)

材料三 1956年12月,毛泽东同黄炎培、陈叔通等民主人士谈话时说,地下工厂“因为社会有需要,就发展起来。要使它成为地上,合法化,可以雇工”。并说:“只要社会需要,地下工厂还可以增加。可以开私营大厂,订个协议,十年、二十年不没收。可以搞国营,也可以搞私营。可以消灭了资本主义,又搞资本主义。”毛泽东称之为“新经济政策”。

——中共中央文献研究所《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括毛泽东在“找到了中国新民主主义革命正确道路”中所做的探索。(2)根据材料二并结合所学知识,指出《新民主主义论》提出的背景,并概括新民主主义革命的特点。

(3)指出材料三的史料类型,并阐述其对研究社会主义革命和建设的史料价值。

材料一 据1919年《新青年》的调查,上海有各类工厂2291家、工人18万,加上交通运输码头工人12万、手工业工人20万,共计50万。当时,上海城市中人口才200万,工人占了四分之一。

——邢建榕《近代上海不仅是商业性消费城市》

材料二 自1921年中国共产党登上中国的历史舞台,就担负起实现民族独立和人民解放的历史使命。在以毛泽东同志为代表的中国共产党人的带领下,中国人民付出诸多努力,最终使中华民族“站起来”了。

——党史学习教育,以“赶考”精神做好新时代答卷

(1)根据材料一,指出当时上海城市阶级结构的突出特点,并结合所学,分析其对社会政治带来的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简要指出1921—1949年中国共产党为带领中国人民争取民族独立和实现人民解放所作出的重大努力。

材料一 中央苏区之所以能在短时间内开创出崭新局面,关键得益于党在社会治理中始终坚持在党的领导下,以人民为中心。1933年,苏维埃中央政府颁布《劳动互助社组织纲要》,保障了红军家属和孤寡老人的劳动力配给。截至1934年2月,中央苏区共建立1100多个消费合作社,切实解决群众面临的衣物、粮食、看病等方方面面的实际困难。党从中央苏区国家治理实际需要出发,开创性地建立了以宪法大纲为主体,包括130多部法规律令的新型法治体系。

——摘编自人民网《中央苏区时期国家治理的实践探索》

材料二 土地革命时期,鄂豫皖苏区是仅次于中央苏区的全国第二大革命根据地。在现代革命思想和国际革命文艺的刺激下,结合大别山区浓厚的民歌传唱传统和现实的革命需求,红色歌谣应运而生。如动员工农革命的红色歌谣《劝五更》:“一更里劝劝工友们劝工友大家来革命,团结要结紧,加工资,减时间,生活有保证。”宣传苏维埃政策,号召群众移风易俗的歌谣《妇女诉苦歌》:“封建礼教真可恨,穿耳缠足损人身,政治权利剥夺尽。”指导广大人民群众组织起来,发展生产、建设美好新生活,“穷苦农友们,赶快要觉醒……妇女团结起,斗争求解放”。

——编自瞿萍、张贤裕《从红色歌谣看鄂豫皖苏区的基层治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中央苏区基层治理的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简述鄂豫皖苏区红色歌谣的意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出中央苏区和鄂豫皖苏区基层治理的共同经验。

材料 列宁室的前身是连队士兵委员会,是布尔什维克党为争取革命胜利在俄军中设立的权力机关,在第一次国内革命战争期间传入中国。1930年冬,中共中央公布《中国工农红军政治工作暂行条例(草案)》,连队士兵委员会的工作开始被列宁室取代。1931年12月25日的《红星报》写道,列宁室设置的目的应该是“发展列宁同志的工作作风和革命精神,养成每个红色战斗员成为中国革命及世界革命的列宁主义者”。1932年颁布的《中国工农红军俱乐部列宁室暂行条例》更是对列宁室的任务、组织形式、工作内容做了明确规定。条例规定:连级单位设立列宁室,直接在指导员指导下工作,下设射击、读报、识字、唱歌、体育等小组,同时下设群众工作组,负责组织群众团体,开展群众工作;设置经济委员会,负责监督、核算本连的伙食账目;设置家属通讯处,帮助红军战士写家信。列宁室的布置要求整洁、简单、明快、大方,配色以红绿为主,党中央的重要文件和红军的各种条例条令,苏联共产党的重要文件,军事著作、刊物、报纸,舞台表演的服装,甚至乐器、体育器材在这里都可以找到,有的列宁室还设有用来相互批评、表扬的“黑栏”和“红栏”。

——摘编自张卫鹏《红军时期的列宁室》

(1)根据材料,概括红军部队中列宁室的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析红军时期列宁室的作用。

材料一 南京国民政府时期,最高统治者为了实现自身的集权统治和一党专政的政治目的,不允许总统有被弹劾的风险存在,故而监察法并未规定对总统的弹劾权。同时监察法没有规定监察院的惩戒权,监察院受理的弹劾案件进入惩戒环节时需交付有惩戒权的机关执行。这一制度设计的初衷在于弹、惩分离,起到平衡牵制的作用。然而实际情况是,监察院弹劾案件在惩戒环节移交后,被弹劾人员会寻求庇护与四处打通关节,惩戒机关也往往敷衍了事。在“以党治国”的训政时期,国民党中央监察委员会是实质上全国最高监察机构。监察院如果弹劾的是国民党政府委员等中央高官,便要将弹劾案连同证据材料移送国民党中央监察委员会,其监察效力难以充分发挥。“只拍苍蝇,不打老虎”,监察院最终沦为南京国民政府中没有实用性的“摆设”。

——摘编自张京凯《南京国民政府时期监察法制及其史鉴价值》

材料二 据不完全统计,中华苏维埃政府仅从1931年到1934年颁布的各种规范性的法律文件就达180余件,为中共建立起一套比较正式的监察机构奠定了扎实的法律基础。在此基础之上,中国共产党先后建立了党内监察制度、行政监察制度等,初步形成了以党政监察机构为主体,包括军事检查所、政治保卫局检查科、司法审判机关内设监察人员在内的苏维埃监察机关。而且,苏维埃政府还不断扩大群众监察员的参与,设置了由监察机关指导运行的群众性非正式监察组织,工农群众通过使用选举、检查、批评等手段来监督和罢免干部,充分体现人民的意志。由于中华苏维埃共和国所辖各革命根据地被国民党统治势力分割阻隔而未能连成一片,所以中共在监察活动的实施工作体制上特别强调统一领导的重要性和分级管理的适用性。与此同时,以毛泽东为代表的中国共产党人还十分注重在实践工作过程中不断加强思想建党和制度治党工作力度,从而为苏区监察制度的施行提供了根本保证。

——摘编自谢建平《中华苏维埃共和国监察制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析南京国民政府时期监察院最终沦为“摆设”的原因。

(2)根据材料二、概括中华苏维埃共和国时期监察制度的特点。

(3)对比材料一、二并结合所学知识,谈谈你对监察制度建设的认识。

材料一 中国古代体育萌芽于原始氏族社会。商周时期盛行的射礼,竞争者先相互揖让,后登堂比赛,赛毕同饮,“其争也君子”。御术、龙舟竞渡等项目,同样受到“君子之争”的框定。汉代舞龙活动十分流行,不同节令的求雨祭礼都离不开舞龙。宋元以后,多数体育活动形式开始冲破“礼仪”束缚,如蹴鞠、相扑等成为瓦舍中民众喜爱的体育表演。清代民间冰上活动在技巧形式与普及程度上都较前代有很大的飞跃,这与满族人尚武善滑的传统有很大关系。

——摘编自国家体委体育文史工作委员会编《中国古代体育史》等

材料二 洋务运动开启了西方体育传入中国的先声。从1862年起,湘淮系等清廷军队开始废除传统的骑射、刀、弓等武艺,以西式兵操训练士兵。维新思潮的兴起进一步推动了西方体育在中国的传播与发展,维新人士“呼吁锻炼强民之体魄”。20世纪初,晚清政府明确规定各学堂一律练习兵式体操。1933年,党领导人民群众成立了“赤色体育会”,将体育与军事技术训练、政治任务相结合,使红色体育为革命和抗战服务。解放战争时期,解放区的学校体育课加入了军事体育元素或直接改为军事体育课,学习并掌握侦察、埋地雷、投掷炸弹等军事技能,推动了“以体卫国”爱国精神思潮的蓬勃兴起。

——摘编自王德辉《中国近代以来的国运与体育:“国运兴则体育兴”的历史阐释》

(1)根据材料一、概括中国古代体育活动的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与中国古代相比,近代体育活动发生变化的原因,并分析近代体育活动开展的意义。

材料一 江西一带的红军的苏维埃区,为革命战争服务的美术兴起了。这些美术紧跟着苏维埃区革命形势而发展。为了教育士兵、 向群众宣传、 配合政策讲解等革命的需要,苏区的画报、传单画、标语画及壁画等,几乎同时产生。 当时的物质条件是非常困难的,所谓“画报”,不是油印,便是石印,作画所需和颜料,也来之不易。画家,有的是在知识分子中选拔,有的是在工农士兵中培养。当时的组织,出于对革命的需要,对于美术工作是很重视的。1929年古田会议,就曾提出:“根据教育士兵的需要,发动群众斗争的需要和争取敌方群众的需要调动文艺的力量,要艺术地编制士兵的教育课本,要把革命故事、 歌谣、图、报当作教材把红军中的艺术股充实起来,出版石、油印画报。 ”自此以后,红军的美术活动迅速地开展起来,居然在“中央苏区到处可以看到壁画”。

——摘编自王伯敏《中国绘画通史》

材料二延安革命美术,多数是群众性的,宣传抗战,宣传革命。譬如延安的城墙上画有巨幅的宣传画,街头巷尾贴满了标语或标语画,同时还举行美术作品展览。1941年的美展,展出了木刻、漫画、招贴画以及雕塑和摄影。诗人艾青在《解放日报》发表了《第一日》的评论,称赞了这些革命美术。1942年的1月、2月,延安先后举行了“反侵略画展”,华君武、蔡若虹等都有较多的作品参加展出。2月,华君武、张谔、蔡若虹举行三人的讽刺画展,轰动了延安。这些画家,后来又画了许多反法西斯的作品。许多木刻家,不辞劳苦,竟深入敌人后方举办木刻展览会。有的作品,则配合生产自救进行宣传,并运用传统的年画形式进行创作,由于内容与形式都为群众喜闻乐见,博得广大群众的好评。

——摘编自华夏等《中国美术通史》

(1)根据材料一,简述革命根据地美术发展的历史背景和主要表现。

(2)根据上述材料,概括农村革命根据地和抗日根据地的美术发展的共同特点。

材料 苏区时期,红军除开展军事色彩浓郁的体操、爬竿、刺杀等项目外,还开展球类、游泳、登山、赛跑、跳远、跳高等活动。1933年在瑞金举行了中华苏维埃共和国“第一届体育运动会”,毛泽东特地为之题词“锻炼工农阶级铁的筋骨,战胜一切敌人”。在此次运动会中,军民同练,军民互动,同场竞技。会上形成的“公平竞争、强身健体、友谊第一、比赛第二”的体育精神传承至今。

会后,“中华苏维埃共和国赤色体育运动委员会”正式成立,在统一的体育组织领导下,中央政府借鉴苏联军事体育的体制和模式,结合中央苏区体育活动的情况,在军队、学校、农村和机关组织成立俱乐部和列宁室,负责组织和实施体育训练及比赛活动。机关、军队带头,调动群众的积极性,根据统计,1933年,在中央苏区3932个乡中,共有俱乐部1917个,经常参加文体活动的将近十万人。苏区中央教育部门还颁布了《体育教育法》,各类学校重视体育教育,如列宁小学每周安排有3个小时的体操课。

——摘编自汪祥波《88年前的中央苏区运动会,毛泽东当起裁判员》、中国体育博物馆《忆百年党史传承体育精神——中央苏区时期体育运动一瞥》

(1)根据材料,概括苏区体育事业开展的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析苏区体育事业开展的意义。

材料一 在中国共产党领导下,以农村为根据地,以农民为主力军,在农村创立和发展红军,开展土地革命,“打土豪、分田地”,废除苛捐杂税和高利贷的一切剥削,帮助穷苦人翻身得解放,深入开展农业生产和农民互助合作,以群众运动方式开展劳动竞赛,促进生产发展,根据地群众的物质文化生活得到改善。抗战时期,党中央提出了“发展经济,保障供给”的方针,自力更生,艰苦奋斗,根据地军民自己动手,开展大生产运动;发放农贷,兴修水利,推广科技,鼓励开垦荒地,鼓励个体农民开展劳动互助合作;保障晋冀鲁豫边区抗日人民的私有财产权,保障农民、小生产者的生存权利。1947年,中国共产党颁布《中国土地法大纲》,执行“普遍实行彻底平分”的土地政策,加强了农民群众在土地改革中的权利和地位,保障农民的民主权利。

——摘编自白增博《从贫穷到富裕:中国共产党消除绝对贫困百年辉煌实践》

材料二 新中国成立后,针对农村的受灾人口和特殊贫困群体,成立了内务部(民政部的前称)负责对农村“五保户”和贫困户的救济,通过为他们发放粮、棉、油等生活必需品来保障他们的基本生活。各级政府也积极制定有效措施开展群众救灾工作,并在1952年成立了救灾委员会专门负责管理国内的救灾工作。……到1985年,全国农村农户已全部实行了家庭联产承包责任制,农业生产逐渐恢复,粮食产量不断增加,大量农民因此解决了温饱问题。随着改革开放的推进,我国东西部之间的区域发展差距以及城乡发展差距进一步拉大,党和国家开始探索实施有针对性的扶贫举措,设立了与扶贫相关的“支援经济不发达地区发展资金”(1980年),并展开“三西”农业建设支援(1982年),实施以工代赈的扶贫计划(1984年),以解决“老、少、边、穷”地区的贫困问题。

——摘编自樊友凯、钱坤《新中国成立以来的反贫困历程及基本经验》

(1)依据材料一并结合所学知识,概述新民主主义革命时期中国共产党反贫困政策的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括改革开放前后中国共产党反贫困政策的变化,并简析新中国成立以来反贫困政策演变的原因。