| A.奠定了国家工业化的基础 |

| B.证明了计划经济的先进性 |

| C.完成了所有制结构的根本改造 |

| D.体现了一定的“自力更生”精神 |

材料一 19世纪80年代末至90年代,以郑观应为代表的重商论者将强烈的情感浓缩成“商战”。“论时事者必献商战之策,视振兴商务为当今第一要义”。“商战”思潮的重要特征即在于它不仅在外贸领域提出了进口替代、出口替代的主张,而且主张“欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治”。甲午战争后,列强以《马关条约》取得了在华设厂的权利,这给中国发展工业带来示范效应。重商思想由此逐步变异为“振兴实业”的早期工业化思想。

——摘编自李喜所、李来容《中国近代史:危局与变革》

材料二 新中国成立后,从编制新中国第一个长期经济建设计划开始,优先发展重工业的指导思想就清晰地表现出来,“我们必须以发展重工业为大规模建设的重点……以有限的资金和建设力量,首先保证重工业和国防工业的基本建设。”成立之初的新中国需要在复杂的国际局势中迅速对自己的外交政策做出抉择。新中国选择了政治上的“一边倒”的外交政策,加入苏联为首的社会主义阵营。1950年2月,《中苏友好同盟互助条约》签订,中国的经济建设开始在苏联的指导和帮助下进行。1953年,中央形成过渡时期总路线,同年,第一个五年计划启动,重工业的发展被摆在了突出而重要的位置上。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949—2019)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末重商思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期重工业发展战略确立的背景及影响。

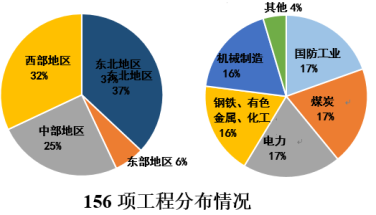

| 工业 | 农业水利 | 运输邮电 | 贸易银行物质储备 | 文化教育卫生 | 城市公用事业建设 | 其他 |

| 58.2% | 7.6% | 19.2% | 3% | 7.2% | 3.7% | 1.1% |

| A.国民经济结构合理发展迅速 | B.优先发展重工业及配套设施 |

| C.较完整的工业体系已经形成 | D.社会主义市场经济体制确立 |

| A.第一个五年计划提前完成 | B.社会主义制度的建立 |

| C.和平共处五项原则的提出 | D.抗美援朝运动的展开 |

| A.合作化运动制约了农民积极性 | B.农业改造推动粮食产量增长 |

| C.粮食产量与国家政策密切相关 | D.农村经济体制改革成效明显 |

材料 “中国式现代化”主要是指在中国共产党领导下的社会主义现代化,其本质是以人为本,而不是以资本为中心。新中国的社会主义现代化大致可划分为两大时期。1949年新中国成立时,全国5亿多人口,绝大多数生活在农村,86%以上是文盲。党的第一代领导集体直面时艰,通过制度变革和道路探索,营造了全国上下团结一心、共商国是、共谋发展的良好政治氛围,逐步建立了比较完善的工业体系,为现代化打下坚实基础。

1978年党的第二代领导集体审时度势,作出了改革开放的历史性决定。一切有利于发展社会生产力、有利于增强国家综合实力的要素,都得到空前释放与扩大,计划与市场相结合,创造了举世瞩目的“中国经济奇迹”。2001年中国正式加入 WTO,于2013年成为全球货物贸易第一大国和“世界工厂”。中国用短短几十年时间走完了发达国家几百年的工业化历程。通过“引进来”和“走出去”战略,中国走出了一条既发展自身、又造福世界的现代化之路。中国式现代化,不仅注重人们物质生活水平的提高,而且从5000多年深厚文明传统中汲取养分,为实现民族复兴熔铸精神之魂。“两个文明”协调发展,构成中国式现代化的鲜明特征。

——摘编自马敏《中国式现代化新道路的历史演进及前瞻》

(1)根据材料,概括新中国的社会主义现代化各时期取得的主要成就。

(2)根据材料和所学知识,归纳中国式现代化新道路的特点。

材料 没有抽象的马克思主义,只有具体的马克思主义。所谓具体的马克思主义,就是通过民族形式的马克思主义,就是把马克思主义应用到中国具体环境的具体斗争中去,而不是抽象地应用它。成为伟大中华民族之一部分而与这个民族血肉相连的共产党员,离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,马克思主义的中国化,使之在其每一表现中带着中国的特性。即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解并亟须解决的问题。

——摘编自毛泽东《论新阶段》

结合中国近现代史相关史实,评析材料中的观点并得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

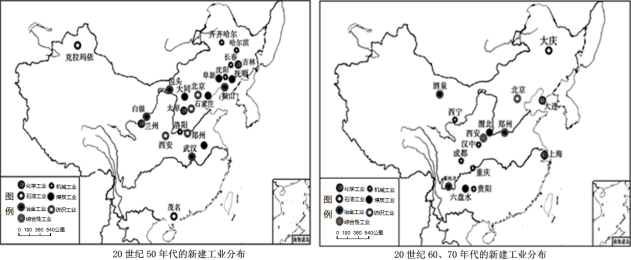

| A.实行战略调整以应对严峻国际形势 | B.致力于奠定国家工业化的初步基础 |

| C.工业的区域分布重心已经发生转移 | D.调整工业布局以期推进西部大开发 |

| A.忽略农业和轻工业同步发展 | B.工业建设考虑地域平衡 |

| C.基本实现了社会主义工业化 | D.不利于工业的良性循环 |

| A.国家工作重心实现了转移 | B.社会主义改造的基本完成 |

| C.工业布局实现了有序调整 | D.大规模工业化战略的实施 |