材料 在1954年的日内瓦会议上,中国代表团为外国记者举行电影招待会,放映纪录片《1952年国庆节》。国外记者普遍反响良好,仅有个别怀有偏见的人提出,片中有国庆阅兵的镜头,说明“中国在搞军国主义”。周恩来听到议论后说:即便是个别看法,也值得注意,再请他们看一部越剧戏曲片《梁山伯与祝英台》。

正式放映之前,代表团在旅馆里先行放映,但放映不久很多观众便鱼贯而出。工作人员觉得让外国人看这部电影,简直是“对牛弹琴”。不得已,他们将剧情和唱段写成了一本十多页的说明书,准备译成外文,发给外国记者。不料,这一做法却被周恩来批评,他说:“十几页的说明书,谁看?我要是记者,我就不看。”随后,周恩来提议在请柬上写一句话“请你欣赏一部彩色歌剧电影——中国的《罗密欧与朱丽叶》”,放映前用英语作三分钟的说明,概括地介绍一下剧情,用词要有点诗意,带点悲剧气氛,把观众的思路引入电影,不再作其他解释。放映结束后,观众纷纷发表观感,普遍认为:太美了,比莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》更感人。一位印度记者说:中国在朝鲜战争和土地革命中拍出这样的片子,说明中国的稳定,这一点比电影本身更有意义。一位美国记者突然悟出一个道理:中国现在不要战争,要工业化。一位美国教授不请自来,看后要求购买拷贝,并说应当把电影拿到好莱坞去放映。

——摘编自姚遥《新中国对外宣传史——建构现代中国的国际话语权》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国参加日内瓦会议的背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明我国在日内瓦会议期间取得的外交成就及所体现的外交智慧。

材料一 新中国成立后,在较短时间里全国建立起数量庞大的放映队,每个放映队要配备1台移动放映机、1台发电机、1套扩大装置、1个自耦变压器、3个收束银幕、1个均衡电阻、30个600米片盘、10个左右120米片盘、10个片箱。他们携带影片进入工矿、农村地区,让电影真正深入到基层。

1950—1957年18个省市区平均每十万人拥有的放映单位数量

| 北京 | 上海 | 天津 | 吉林 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 山东 | 江西 | |

| 1950 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ____ | 0.1 |

| 1952 | 4.9 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |

| 1957 | 7.0 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 15 |

| ____ | 福建 | 湖南 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 青海 | 贵州 | 四川 | 新疆 |

| 1950 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.4 |

| 1952 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.6 |

| 1957 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 6.0 | 1.0 | 1.4 | 5.8 |

——据徐鹤涛《电影如何下乡——新中国放映队体系的建立》

材料二 1951年3月8日在全国26个城市同时举行的“国营电影厂出品新片展览月”展映了《新儿女英雄传》《白毛女》《翠岗红旗》《上饶集中营》《民主青年进行曲》《团结起来到明天》《陕北牧歌》《辽远的乡村》等20部故事片和《中国人民大团结》等6部新闻纪录片。这批影片,题材广泛,内容丰富,工农兵形象迅速占领银幕……。

——陆弘石、舒晓鸣《中国电影史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期电影放映事业发展的特点,并说明其背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析电影下基层工作发挥的作用。

材料 新中国成立之初,百废待兴。4亿人口中有八成是文盲,人均受教育年限1.6年。1949年,我国仅有高等学校205所,高等教育毛入学率仅为0.26%,全部在校生不足12万人,其中工科在校生只有3万人……

与此同时,社会主义建设和改造序幕已经拉开。1953年我国颁布第一个五年计划。“一五计划”实施期间,仅工业、运输业和地质勘探等方面就需要技术人员30万,而已有技术人员包括见习技术员仅14.8万,缺口达15万;当时的工科院校和工程技术系科每年仅能招收新生1.6万人,整个“一五计划”期间,只能向国家输送不到5万名毕业生,不足当时工业建设实际需要的25%。

规模小,培养学生数量少;学校类型结构不合理,文重工轻,师范缺乏;学校人才培养的层次结构比例不协调;多数院校分布在沿海地区和大城市,地区结构布局不合理……高等教育结构中存在的种种问题,显然不适应社会主义改造基本完成和国民经济全面恢复后,社会主义建设发展的要求。

——摘编自《中国教育报》

(1)根据材料并结合所学知识,简析新中国成立初期加强教育改革的背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国成立初期教育改革的意义

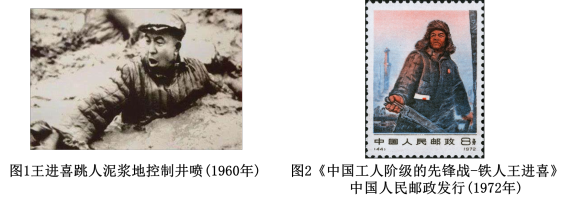

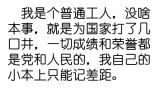

(1)在收集到的下列两件历史资料(图1和图2)中,哪一件更能印证活动主题,请说明理由。

(2)为更深入的进行探究,搜集到如下三份资料,请对其史料价值进行评估与说明。

| 序号 | 类别 | 内容 | |

| ① | 日记 | 王进喜在日记中写道: “我是个普通工人,没啥本事,就是为国家打了几口井,一切成绩和荣誉都是党和人民的,我自己的小本上只能记差距。” |  |

| ② | 书籍 | 《中国工人阶级的先锋战士铁人王进喜》,湖北人民出版社,1972年。 |  |

| ③ | 电影 | 《创业》(以劳动模范王进喜为原型),长春电影制片厂,1974年。 |  |

(3)根据下面材料并结合所学知识,简析这一时期中国人民艰苦奋斗、奋发图强时代精神的形成背景。

王进喜大事记

| 1923年10月8日 | 王进喜出生于甘肃省玉门县赤金堡一个贫苦家庭 |

| 童年时期 | 6岁拉着双目失明的父亲出去讨饭:10岁就进山给地主放牛 |

| 1949年一1950年 | 玉门解放后,他通过考试在玉门老君庙钻探大队当上了钻工,成为新中国第一代钻井工人 |

| 1956年4月 | 王进喜加入中国共产党 |

| 1959年10月 | 王进喜赴京参加全国群英会,看到国没油烧而背着“煤气包”的公共汽车,感慨道: “没有石油国家有压力,我们要自觉地替国家承担这个压力,这是我们石油工人的责任!” |

| 1960年3月 | 东北松辽石油大会战打响,他主动请缨,带领1205钻井队从玉门到达大庆,之后与工友们日夜奋战,甚至跳入泥装池控制井喷,被誊为“铁人” |

| 1969年4月19日 | 中央人民广播电台播发了长篇通讯《大庆精神大庆人),从此, “铁人王进喜”随着“大庆油田”的名字传遍中国和世界 |

| 1970年11月15日 | 因胃癌在北京逝世,享年47岁 |

材料一 实现经济上赶超资本主义发达国家,是20世纪社会主义国家普遍实行的经济发展战略。第二次世界大战以后,新产生的绝大多数社会主义国家,都是第二次世界大战的被侵略、被压迫者,都是由民族、民主革命转变到社会主义革命的。同时,世界两大阵营的对立和战争威胁,使得这些社会主义国家工业化任务也更加迫切。社会主义只有在经济发展上表现出超过资本主义的优越性和速度,才有可能存在和发展。这是战后社会主义国家赶超型发展现和战略形成的根本原因。这种发展观可以苏联的工业化理论为代表。它作为20世纪20年代末到50年代初苏联的主流理论和指导思想,不仅对苏联,也对其他社会主义国家产生了深远影响。

——摘编自武力著《中国共产党与当代中国经济发展研究》

材料二 经过国民经济的恢复和近一年的酝酿,1953年9月,新中国正式形成过渡时期总路线,即“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造”。同年,第一个五年计划启动,重工业的发展被摆在了突出而重要的位置上。重工业优先的工业化战略的确立与迅速推进,直接影响和决定了中国在随后几十年中的经济运行方式和发展轨迹。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949-2012)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国成立初期社会主义工业化建设的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述新中国初期社会主义工业化建设的特点。

材料一 19世纪80年代末至90年代,以郑观应为代表的重商论者将强烈的情感浓缩成“商战”。“论时事者必献商战之策,视振兴商务为当今第一要义”。“商战”思潮的重要特征即在于它不仅在外贸领域提出了进口替代、出口替代的主张,而且主张“欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治”。甲午战争后,列强以《马关条约》取得了在华设厂的权利,这给中国发展工业带来示范效应。重商思想由此逐步变异为“振兴实业”的早期工业化思想。

——摘编自李喜所、李来容《中国近代史:危局与变革》

材料二 新中国成立后,从编制新中国第一个长期经济建设计划开始,优先发展重工业的指导思想就清晰地表现出来,“我们必须以发展重工业为大规模建设的重点……以有限的资金和建设力量,首先保证重工业和国防工业的基本建设。”成立之初的新中国需要在复杂的国际局势中迅速对自己的外交政策做出抉择。新中国选择了政治上的“一边倒”的外交政策,加入苏联为首的社会主义阵营。1950年2月,《中苏友好同盟互助条约》签订,中国的经济建设开始在苏联的指导和帮助下进行。1953年,中央形成过渡时期总路线,同年,第一个五年计划启动,重工业的发展被摆在了突出而重要的位置上。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949—2019)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末重商思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期重工业发展战略确立的背景及影响。

材料一 古之君子,置身于仁义道德之途,其强固清明,固足以为人上矣,而出其余艺如射、御之类,又足以备国家之用,而捍患御侮焉,此所谓有用之学也……我国家承平百四十年,所以教习八旗者,文武并用,盖古法也。北方之学者以及边省文儒,犹或有兼习弓马者……现在读书文童,能文者固多,而兼习骑射之武童,人材弓马可观者,亦复不乏。

——摘编自魏源《魏源全集》

材料二 1953年,中央人民政府颁布《关于农业生产互助合作的决议》后,全国各地出现合作社办学的新现象。1956年3月,中共中央、国务院指出应根据农事季节不同情况因时制宜,有所伸缩,提倡“不忙多学、小忙少学、大忙放假”的做法。社员一边学习、一边参加生产劳动,合作社在培养大批有用人才的同时,提高了干部和群众办社的信心。农民很快在办社实践中识字脱盲,学文化、学技术热情高涨。

——摘编自范兴旺《新中国三次农民扫盲运动及其历史意义(1949—1960) 》

(1)根据材料一,概括魏源的教育主张,并结合所学知识分析这一主张提出的背景。(2)根据材料二,并结合所学知识,分析合作社办学的意义。

材料一:20世纪50年代中期,和平共处五项原则逐步取代“一边倒”成为我国对外政策的基石,中国对外贸易发展方向也向全方位转变。“一五计划”期间,工业化建设所需大量物资因西方一些国家的“经济封锁”很难获得,急需寻找扩大对外贸易的渠道。此外,由于国内生产关系的变化,新兴国营进出口企业面临建立海外业务联系的新课题。1957年4月,首届中国出口商品交易会(即广交会)在广州成功举办。广交会第一年即成交8686万美元,占当年全国创收现汇总额的20%。首届广交会成功创办,迅速成为中国出口创汇的主渠道。同时,也向世界表明新中国在互相尊重国家主权和平等互利的基础上,与一切国家建立和发展贸易关系的愿望。

——摘编自孟红《追溯广交会二三事》等

材料二:十一届三中全会以后的全面对外开放,首先从沿海的广东迈出较大的步子。谷牧回忆道:广东省委和省政府根据本省邻近港澳、商品经济比较活跃、对外经济交往历史悠久、祖居于粤的海外的华侨和华人为数众多等特点,对举办出口加工区的可行性进行了反复讨论和论证,并在领导层中形成了一致意见。一九七九年四月,在中央召开的专门讨论经济建设的工作会议上,广东省委主要领导同志向小平同志汇报时提出:希望中央下放若干权力,让广东对外经济活动中有较多的自主权和机动余地。小平同志十分赞同这一设想,并向中央倡议批准广东的这一要求。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》(第四卷)

(1)根据材料一,概括广交会创办的背景及积极作用。

(2)根据材料二,分析广东在对外开放中首先“迈出较大步子”的有利条件。

材料 新中国成立初期,在工业生产的组织管理方面模仿苏联的办法,对快速恢复生产,医治战争创伤起到了很大作用。当时,苏联专家在鞍钢奉行的“马钢宪法”的企业管理模式,“马钢宪法”是当时苏联最大的钢铁联合企业马格尼托哥尔斯克冶金联合工厂的管理办法,即实行集权化管理,搞物质刺激,依靠少数专家和繁琐的规章制度,不搞群众性的技术革命。但是,随着中国社会主义建设的快速发展,这一管理模式与中国国情渐行渐远。具有强烈创新精神的鞍钢人,实际上一直在设法突破“马钢宪法”的束缚。“一五”期间,鞍钢工人为新中国建设炼出了第一炉钢水。“一五”结束后,鞍钢作为中国最大的工业企业,形成了“两参一改三结合”的独特模式:“两参”就是干部参加集体生产劳动,工人群众参加企业管理;“一改”就是改革企业中不合理的规章制度,建立健全合理的规章制度:“三结合”是指企业领导干部,技术人员与工人群众相结合。1960年3月11日,中共鞍山市委向党中央作了《关于工业战线上的技术革新和技术革命运动开展情况的报告》。3月22日,毛泽东同志在对该报告的批示中,高度评价了鞍钢的经验,并把他们的经验称为“鞍钢宪法”。多年来,“鞍钢宪法”一直是鞍钢的宝贵财富,他们始终坚持传承和弘扬“鞍钢宪法”精神,并不断赋予“鞍钢宪法”精神新的时代内涵。

——摘编自辽宁日报2019年10月3日《“鞍钢宪法”原来是这样的》

(1)根据材料并结合所学知识,简析“鞍钢宪法”形成的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出“鞍钢宪法”的精神内涵及历史作用。

材料一 中华民国第一届国会(1913年)各党所占议席:

| 党名 | 发起人 | 在议会中所占席数 | 所属政治派别 |

| 国民党 | 宋教仁 | 392 | 革命派 |

| 共和党 | 黎元洪 | 176 | 旧官僚 |

| 统—党 | 程德全 | 24 | 旧官僚 |

——摘编自谢振民《中华民国立法史》

材料二 1946年11月15日,国民大会在南京开幕,出席者仅1355人,其中,国民党籍代表855名。因此,人民称这次大会是“党民大会”。“国大”的召开遭到共产党和民盟的一致反对,如周恩来在次日发表声明说:“国民党政府一手包办的‘国民大会’,已于昨天开幕了。这一‘国大’,是违背政协决议与全国民众,而由一党政府单独召开的。中国共产党坚决反对。”

——摘编自罗昊《1946年“制宪国大”合法性研究》

材料三 1954年5月底,全国基层选举工作全部结束,经过一年多的紧张工作,全国各地在21万余个基层选举单位,3. 23亿登记选民中进行了基层选举,共选出基层人民代表大会的代表566万余名。在此基础上,又由省、市人民代表大会,中央直辖单位和军队及华侨单位分别选举产生1226名出席全国人民代表大会的代表,其中,中共党员668人,占54. 48%,党外人士558人,占45. 52%。第一届全国人大代表具有广泛的代表性,能够充分代表人民的意志来制定国家宪法。1954年8月11日,中央人民政府委员会举行第33次扩大会议,决定于1954年9月15日召开第一届全国人民代表大会第一次会议。

——摘编自光明日报出版社《共和国历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,提炼表中反映出的信息并加以解读。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1946年“制宪国大”召开的背景。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出与国民党“制宪国大”相比第一届全国人民代表大会的不同之处,并分析其召开的意义。