材料一 1923年12月17日北京大学25周年纪念日民意测验的部分结果:

俄国与美国,谁是中国之友?

界别 立场 | 学界 | 军界 | 政界 | 商界 | 新闻界 | 工界 | 警界 | 未注身份 | 合计 |

以俄国为友 | 371 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 94 | 497 |

以美国为友 | 72 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 107 |

票数总计 | 443 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 124 | 604 |

——摘编自杨天宏《“大革命”前夕的社会心理变动》

材料二 俄国十月革命的爆发,给彷徨无助的中国知识分子带来新的希望与视野,“坚冰已经打破,航路已经开通,道路已经指明”。在新文化运动的早期阶段,西方被热切地当成一个绝对的、不容质疑、唯一可能的行为标准来接受。然而,第一次世界大战中欧洲战场的屠杀,使西洋文明顿失光泽。

——摘编自苏智良、江文君《中共建党与近代上海社会》

材料三 所谓“有中国特色的社会主义”,一是要搞社会主义,不搞资本主义;二是要从中国的实际出发,走自己的道路,反对照搬照抄其他社会主义国家的建设模式,寓社会主义的共性于“有中国特色”的个性之中。从毛泽东在《论十大关系》中提出“以苏联为鉴戒”,到有中国特色的社会主义道路的开创,中国共产党人经过艰辛曲折的探索,终于找到了“自己的道路”。

——摘编自王廷科《“走苏联所走过的道路”到“走自己的道路”》

(1)概括材料一反映的历史现象,并结合材料二和所学知识解释其原因。(2)结合材料三和所学知识,运用史实说明“寓社会主义的共性于‘有中国特色’的个性之中”这个观点。

材料一:到了宋元时期,泉州沿海地区制瓷业迅速扩展,逐渐走向兴盛。以前烧造瓷器的窑场继续生产,并在此基础上,窑址地点、数量均有增加,如晋江磁灶窑,由南朝时期的1处、唐代的5处,发展为宋元时期的12处之多。除了常见的碗、盘、罐等器物,各类罐、瓶、盆、盒、杯、执壶等类型增多。釉色品种突破单一青釉的类型,还大量烧造了青白釉、酱釉、酱黄釉、黑釉、青黄釉等不同品种的瓷器。窑炉仍为龙窑,但长度增加,残长50余米,坡度合理,窑内器物摆放紧密有序,匣钵装烧较为普遍,改善了器物的烧成环境。

——摘编自孟原召《宋元时期泉州沿海地区制瓷业的兴盛与技术来源试探》

材料二:1950年毛泽东说:“中国必须建立强大的国防军,必须建立强大的经济力量,这是两件大事。”在1957年,他又进一步指出:“工业化道路的问题,主要是指重工业、轻工业和农业的发展关系问题。我国的经济建设是以重工业为中心,这一点必须肯定。但是同时必须充分注意发展农业和轻工业。”他认为我国当时工业空间分布不平衡不合理,即沿海占70%,内地只有30%,因此,必须充分利用沿海已有的工业基地,同时大力发展内地工业;新的工业大部分要摆在内地,通过平衡工业空间布局以利备战。1958年,他在《独立自主地搞建设》中指出,“没有现代化工业,哪有现代化国防?”

——伍山林、李宗圆《中国共产党工业化思想的战略逻辑》

(1)根据材料一,概述宋元时期泉州制瓷业繁荣的表现,并结合所学知识,从交通与贸易的角度,说明其繁荣的原因。(2)根据材料二,结合从新中国成立到改革开放前我国在工业和国防领域的成就,谈谈你对毛泽东工业化思想的认识。

材料一 1955年全国人大一届二次会议审议并正式通过了“一五”计划。“一五”计划的主要内容有以下几个方面:(一)建设计划项目。在工业化方面构成基本任务的建设项目有:苏联帮助我国设计的156项建设单位为中心的,由限额以上的694项建设单位组成的工业建设,除此以外,加上农林水利、运输邮电、文教卫生等。(二)工农业产值及各主要部门的发展指标。(三)教育和人民生活的计划安排。(四)三大改造的计划安排。(五)基本建设投资计划。“一五”计划基本建设投资额五年合计为427.4亿元,其中,工业部门为248.5亿元,占总投资额的58.2%。轻重工业的投资比例是1:9。

——摘编自赵梦涵《中华人民共和国财政税收史论纲(1949—1991)》

材料二 改革开放以后,“五年规划(计划)”也在改革创新中进行了适应性的调整优化。从“六五”计划开始,增加了社会发展的内容,国民经济发展五年计划更名为“国民经济和社会发展五年计划”。1990年12月25日至30日,中共中央在北京召开十三届七中全会。全会审议并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划的建议》。1995 年9月25日至28日,中共十四届五中全会在北京举行,全会审议并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》。

——摘编自张同乐、陆军恒《中国共产党大事记·1990年》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“一五”计划的主要特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放后我国国民经济发展规划的主要变化,并简析其原因。

材料一 20世纪50年代初期,当中国共产党实施第一个五年计划、加快我国的工业化步伐时,中国的工业化条件并不是很好,存在着不少困难。就有利的条件来说,中国共产党结束了中国100余年来的政治腐败、遭受侵略、社会动荡的惨痛局面,建立了一个独立统一的现代民主国家。如果说中国工业化的有利条件是中国共产党依靠主观能动性创造的,那么不利的条件则是由中国的基本国情决定的,在短期内仅靠主观努力是难以消除的……使我国的经济发展难以避免出现曲折起伏,从而增加了中国共产党领导经济建设的难度。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》

材料二 2002年至2012年,工业对国民经济增长的年均贡献率超过40.2%,是拉动国民经济平稳较快发展的重要动力,主要工业产品规模扩张迅速。2012年,微型计算机设备产量达到3.5亿台,比2002年增长21.9倍;集成电路823.3亿块,比2002年增长7.6倍;家用电冰箱8427万台,比2002年增长3.1倍;彩色电视机1.3亿台,比2002年增长1.5倍;汽车1928万辆,比2002年增长4.9倍;发电量达到5.0万亿千瓦小时,比2002年增长2.0倍。2012年,工业制成品出口达到1.9万亿元,比2002年增长5.6倍。2012年,机电设备类商品出口8632亿美元,比2002年增长6.4倍;光学、照相、电影、计量及精密仪器设备类商品出口794亿美元,比2002年增长2.3倍。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949-2012)》

(1)根据材料一并结合所学,说明20世纪50年代初期中国工业化建设面临的有利条件和不利条件。(2)根据材料二并结合所学,简析21世纪初期中国工业产品出口快速增长的原因。

材料一 1940年以前,在太行抗日根据地,为了牵制日军,我党对敌占区实行了严格的完全管制贸易政策,禁止边区粮食出口,不与敌占区开展贸易。1940年4月召开的黎城会议上,中共中央北方局确立了“对外统制,对内自由”的经济与贸易政策,“对外统制”是指根据地的出口贸易必须在根据地党委的统一领导下有计划地进行,商品的出口必须换回根据地所需的必需品;“对内自由”是指除特别规定的违禁品外,在根据地内允许商品的自由流通。1943年,随着各项政策的日趋完善,根据地在贸易统制的基础上开始利用市场,采取统制与市场相结合的粮食统制政策:“恢复粮食自由集市,根据地内粮食买卖贩运完全自由。”由此,太行区以粮食交易为主的集市贸易开始蓬勃发展。

——摘编自杨建中《太行抗日根据地的粮食统制政策研究》

材料二 1953年是中国进行大规模生产建设的第一年,尽管得到了苏联等国际力量的支援,但要想提升经济发展水平,仍需在综合考量中国实际情况的基础上开展经济建设,从具体国情来看,1953年,我国市场上多次出现各类日用消费品供不应求的情况,其中粮食领域的消费状况最为严峻。1953年,国家只能完成310亿斤的收购,而统销数量则需要567亿斤。城镇地区的用粮需求也在进一步增加,1953年城镇人口由新中国成立之初的5765万增加至7725万人。加之自由市场上粮食倒卖、投机倒把等现象频发,严重影响着居民的日常消费。1955年8月25日,国务院通过《市镇粮食定量供应凭证印制使用暂行办法》。之后,全国第一套粮票正式流通,拉开了长达38年之久的“票证经济”的序幕。

——摘编自高倩《凭票供应制度对居民消费的影响(1953—1978年)》

(1)根据材料一、概括抗战时期太行抗日根据地粮食政策的演变。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国实行粮票制度的原因。

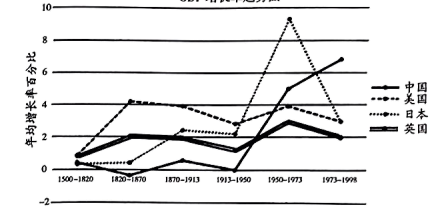

材料一 下图为1500年~1998年世界部分国家GDP(国内生产总值)变化图,是衡量一个国家总体经济状况的重要指标。

1500-1998年中国、日本、美国和英国的GDP增长率趋势图

——(英)安格所·麦迪森《世界经济千年史》

材料二 第一个转折点,指人类在纪元1000年左右开始了麦迪森观察到的“纪元千年转折”或者称作“麦迪森千年转折”。在“第一个千年”(公元0~999年),人口增长六分之一,但是人均收入零增长;在“第二个千年”(公元1000~1998年),人口增长了22倍,人均收入增长了13倍,结果使全球GDP规模提高了逾300倍。在“第二个千年”中,于1820年前后又出现了更大的增长反差,开始了“麦迪森1820年转折”:在1820年前,人口增长了4倍,人均收入仅增长了50%;在1820年后,人口增长了5倍,人均收入提高了8倍。在整个“第二个千年”,一个重要的生命福利指标——平均人口预期寿命,从“第一个千年”末的24岁上升至20世纪末的64岁。

——摘编自伍晓鹰《从去迪森<世界经济千年史>银索长期增长密码》

材料三 “如果全球的政治家们有足够的智慧,放弃重商主义下的‘丛林法则’,回到以规则为基础的惠及全人类的全球市场化,那么我们就可以重现自由市场经济的辉煌!人类是有未来的,也是可以有大发展的,但是需要麦迪森在《世界经济千年史》中所展现的大视野。”

——摘编自伍晓鹰《从麦迪森<世界经济千年史>探索长期增长密码》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析1500~1820年间中国与西方GDP出现“麦迪森1820年转折”的不同原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪下半叶中国CDP变化的总体趋势及其主要因素。

(3)从全球史观的角度,谈谈你对材料三中的观点的理解。

临汾钢铁公司始建于1958年,曾是全国56家地方钢铁骨干企业之一。1965年,公司成功试制出高频螺旋缝焊管,填补我国钢管生产空白,产品被应用于毛主席纪念堂建设、中国导弹研发等重要工程。改革开放后,临钢不断加快技术进步,于1987年建成炼钢生产线,于1989年完成中板生产线改造,结束了有铁无钢、有钢无材的历史。1998年10月,在省委、省政府的关心支持下,临汾钢铁公司重组改制为“太钢集团临汾钢铁有限公司”和“山西新临钢钢铁有限公司”,初步建立了现代企业制度,加速技术装备升级,全面优化工艺结构。其中,3300mm中厚板生产线、不锈钢热处理酸洗产线工艺技术达到国际先进水平。2007年,营业收入由改制前的8.67亿元增长到102亿元,利税由0.68亿元增长到7.4亿元。

——摘编自《临汾钢铁公司志》

(1)根据材料并结合所学知识,概括临汾钢铁公司建立发展的历史原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析临汾钢铁公司所做出的历史贡献。

材料一 1917年以前,在俄国各商业信贷银行的股份中,外国资本占了42%。1917年12月27日,苏俄中央执行委员会通过了《银行国有化法令》,规定全部私人银行一律收归国有,与国家银行合并,关闭贵族土地银行和农民土地抵押银行以及相互信用公司,取消外国银行设立的分支机构。银行国有化以后,原俄国家银行改组为俄罗斯社会主义联邦共和国人民银行,原商业银行的全部资产负债转入人民银行。列宁指出:“为了俄国土地上不仅消灭地主,而且要根本铲除资产阶级的统治,铲除资本压迫千百万劳动群众的可能性,苏维埃政府采取的措施之一,便是过渡到银行国有化。”只有实行银行和铁路的国有化,才使苏维埃政府“有可能着手建设新的社会主义经济”。

——摘编自王帅《前苏联金融制度演进过程综述》

材料二 20世纪30年代,随着根据地的扩大而逐渐形成了新中国成立以前的根据地银行体系。1948年,以根据地银行为基础组建中国人民银行。1950年的“全国金融业联席会议”确立了私营行庄的社会主义改造总体思路。1952年,为配合即将开始的大规模经济建设,国家决定将所有私营行庄及合营银行合并为一个大的公私合营银行。1954年实现了公私合营银行和人民银行各级储蓄机构的合并。1957年,中国人民银行颁布《公私合营银行机构、人员、业务财产移并我行处理原则》,将公私合营银行的机构、人员、业务财产,全部转移入中国人民银行。

——摘编自信瑶瑶《新中国70年银行制度建设:思想演进与理论创新》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1917年俄国银行国有化的积极影响。(2)根据材料一、二,比较1917年俄国银行国有化与新中国初期银行国有化在过程上的异同,并分析出现差异的原因。

材料一 据《荀子强国篇》记载,范雎问荀子至秦国所见之秦,荀子答曰:“其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多,是形胜也。”从地势和地貌中地形来看,秦国地处关中平原和成都平原,条件优越,该地区沃野千里,土壤肥沃,有着“天府”的美称,为秦提供了丰富的物质条件;秦的地势高于其他国家,是第二阶梯,而其他国家属于第三阶梯,秦的地理优势带来的是它面对东方六国的战略主动权;秦国的地理环境为秦国人民开展活动提供了历史舞台,进而决定了秦国的经济结构,对经济制度和政治制度产生了重要影响。

——孙中天《秦统一中国的地理因素简述》

特别是商鞅变法时期实行的军功爵制,扮演了重要的角色……秦国的军功爵制之所 以重要,在于该制度的实施在等级森严的春秋战国时期,提供了一个使不同社会阶层的人们可以通过军功实现向上社会流动的途径。

——李楠《军功爵制与秦统一六国》

材料二 在共和国末期,皇帝与元老院的权力之争愈演愈烈,削弱了帝国的统治力量……人民为了逃避日益加重的赋税,纷纷出逃,致使政府财源减少,统治基础进一步动摇。其次,军事案头政治的形成与军事实力的下降。在维护君主的幌子下,军队及其首领获得了越来越多的特权和力……政局动荡和文化凋敝,人民趣味日趋低下,皇帝和贵族们生活奢侈糜烂,军队骄奢蛮横,青年“甚至连尚武精神也烟消云散了”……《福音书》的传播和教会的胜利反过来将罗马帝国进一步推向衰落。罗马公民幻想死后升入天堂,不再像以前那样忠心卫国…

——爱德华·吉本《罗马帝国衰亡史》

材料三 “从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。在新中国成立特别是改革开放以来长期探索和实践基础上,经过十八大以来在理论和实践上的创新突破,我们党成功推进和拓展了中国式现代化。中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。

——中共二十大报告《新时代新征程中国共产党的使命任务》

(1)概述材料一表达的观点并根据材料二说明罗马帝国衰落的原因。

(2)根据材料三结合所学知识,总结中国走向社会主义现代化的历程及从中国现代化中获得的历史经验。

(3)根据上述材料结合所学知识,分析影响古今中外大国崛起的因素。

材料 1949年是中国城市发展史上划时代的一年,年初党中央做出了“把消费的城市变成生产的城市”等重大决策,为新中国城市发展奠定了思想基础和政治条件.新中国建立后,首先对遭到战争破坏的城市进行了重建,各级地方政府执行中央制定的减市发展方针,大力发展工业生产。1953年第一个五年计划开始实施,以加快工业化进程和对原有国民经济体系进行社会主义改造为两大主要任务,工业化建设以苏联帮助设计的156项工程为核心。同时确立了八大城市为重点规划建设的工业城市,国家的重点投入使部分大中城市优先获得发展,城市功能发生明显变化。1958年后,大批农村人口涌入城市,设市数量从1957年底的177个增加到1961年的208个。进入60年代,一系列整顿政策及相关措施实施,大批工业项目被迫下马,大量进城务工农民及家属被迫返乡,部分城市居民直接下放到农村,一些城市的行政建制被撤销,大部分城市停止城市规划。同时东部重要城市的工厂企业有计划地向西南和西北数省转移,工厂选址和建设以“靠山、分散.进洞”为原则。1978年中央在北京召开了第三次全国城市工作会议,并在其后形成了“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城镇”的城市发展方针。1985年以后,中国大多数城市充满活力地进入快速发展的启动期。1992年后,城市竞争加剧,中央政府不断将城市管理权力让渡给地方政府。1994年分税制改革后,土地出让收入成为地方政府财政的主要来源。同年,国务院下发《关于深化城镇住房制度改革的决定》,房地产业作为一个新兴产业异军突起,中国城镇居民住房开始走向商品化和社会化,城市空间规划和建设进入一个新的时期,城市化进一步加速。

——摘编自何一民《新中国城市历史分期研究》

(1)根据材料并结合所学知识,为新中国城市建设划分时期,并阐释其特征及原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析改革开放新时期中国城市化的影响。