材料一 20世纪二三十年代,西方正处于经济危机之中,大量资本过剩需要输出,苏联积极引进外国技术和设备。1933年8月14日,苏联杂志《为了工业化》上写道: “美国的商业和科学与布尔什维克的智慧相结合,在三四年内已经产生了巨大的效果……” 。 在论述苏联工业化时,斯大林说: “没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事迟了,那就要失败”。斯大林强调,速度是决定苏维埃政权生死存亡的根本问题。应该从巩固政权的需要出发,不惜一切代价把速度搞上去。苏联长期实行的是一种以粗放经营为特征的经济发展战略,这种发展战略主要不是依靠科技进步和企业内部的潜力,而是依靠不断增加资金、物资和劳动力的投入来实现扩大再生产。

——摘编自毕延河《苏联工业化的奇迹,为何变成了全球最大的工业废墟》

材料二 中华人民共和国成立初期,亟需进行工业化建设来改变落后的面貌,构建相对完整的国民经济体系。面对以美国为首的西方世界的种种敌视和挑衅行为,尽快开启社会主义工业化,特别是优先发展重工业已经成为党和国家的燃眉之急。……近代以来,列强的侵略在客观上促进了东北资源的开发和工业的发展,至1949年,东北工业已经初具规模。1950年起,按照中苏双方协定的要求,苏联逐年派遣专家顾问来华援助。至1952年底,国家财政收入382.05亿元,支出366.56亿元,实现了国家财政收支平衡。

——摘编自闫丽《 “一五”计划时期东北重工业建设研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联工业化的特点。

(2)根据材料二,分析我国实施“一五”计划的原因及布局东北进行重工业建设的有利条件。

材料 1953年11月19日,政务院第一百九十四次政务会议通过了《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》。《命令》规定:“生产粮食的农民应该按照国家规定的收购粮种、收购价格和计划收购的分配数量将余粮售给国家,农民在缴纳公粮和计划收购以外的余粮,可以自由存储和自由使用”“在城市对机关、团体、学校、企业等的人员,可通过其组织进行供应;对一般市民,可发给购粮证,凭证购买或暂凭户口薄购买。”这个命令第一次把粮食供应与户口联系在一起。1955年8月,国务院在总结两年来统购统销的经验的基础上,又发布了《市镇粮食定量供应暂行办法》。《市镇粮食定量供应暂行办法》规定:城镇“居民口粮、工商行业用粮和牲畜饲料用粮,均按核定的供应数量发给供应凭证。供应凭证分为市镇居民粮食供应证、工商行业用粮供应证、市镇饲料供应证、市镇居民粮食供应转移证、全国通用粮票、地方粮票、地方料票七种”。

——摘编自赵文远《1958年中国改变户口自由迁移制度的历史原因》

(1)根据材料并结合所学知识,指出新中国初期国家对粮食采取计划收购的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国初期国家对粮食采取计划收购的影响。

材料一 1927年后,苏区教育方针指出:教育要为革命战争和阶级斗争服务,要为工农群众服务,要与生产劳动相结合,毛泽东在古田会议时提出的革命文艺方针与此基本一致。1933年,高尔基戏剧学校在瑞金成立,师生经常配合革命活动进行演出。

——摘编自汪毓和《中国近现代音乐史》

材料二 1937年,中国共产党将教育方针调整为“教育为长期抗战服务”。1938年,鲁迅艺术学院创建于延安,其办学目的是培养“抗战所需要的大批艺术干部”,后创作演出了《南泥湾》《黄河大合唱》等作品。

——摘编自郝爽《纪念抗日战争胜利70周年:战火中的高等院校艺术教育》

材料三 1953年,文化部召开第一届全国艺术教育会议,提出高等音乐院校人才培养的目标是培养具有“一般文艺修养、精通业务知识并掌握业务技能”的人才,并制定了“整顿巩固、重点发展、提高质量、稳步前进”的高等专业音乐教育方针,要“发扬民族艺术,学习苏联艺术教育的先进经验”,培养“为人民服务的音乐干部”。

——摘编自孙继南《中国近现代音乐教育史纪年1840—1989》

(1)结合时代背景,简析材料一、二、三中艺术教育方针变化的原因。(2)综合上述材料,分析中国共产党重视和发展艺术教育的意义,并谈谈你对艺术教育方针调整的认识。

材料一 国家农业与工业的关系一直都是相辅相威、互相促进的。新中国成立以来,随着工业化进程的持续推进,我国逐渐从农业大国向工业大国迈进。根据国家工业化的发展进程,可将新中国成立以来分为3个阶段,即工业化初期阶段、工业化初期向工业化中期过渡阶段、工业化中期阶段,每个阶段都根据当时的农业发展状况制定了相应的农业政策,工业化初期规定在土地归农户所有前提下施行家庭经营基础上的合作经济,农业发展目标是恢复农业生产工业化初期向工业化中期过渡阶段在土地集体所有基础上实行集体所有制下的集体经营,目标是积累原始资本;工业化中后期阶段土地是集体所有、家庭承包、多元经营等,实行家庭经营基础上的双层经营和多元经营,农业目标是保障粮食安全和保障食品安全。

——摘编叶伟娇等《新中国成立以来中国农业政策对农业投资的影响及发展趋势》

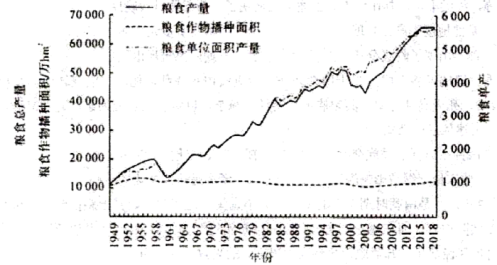

材料二 如图是1949-2018年中国粮食生产情况

——数据来源于国家统计局(不包含港澳台地区)

(1)据材料一并结合所学知识,概述国家工业化三个阶段中国农村经济政策的调整及其目的。(2)据材料二并结合所学知识,指出1949-2018年我国粮食生产的发展趋势并分别说明原因。

材料一 甲午战争后,帝国主义在中国兴建铁路,增辟内河航线,直接沟通内地和通商口岸的联系,促进了贸易地区的扩大。进口的工业消费品应有尽有,出口的农矿副产品包罗一切,甚至清政府禁止出口的粮食及豆类也被大批掠夺出口。……进口方面,消费资料占70%至80%以上,出口方面,农矿原料及手工业品占80%。据1910年统计,进口商品中,消费资料占82.4%,其中直接消费品又占65.4%,而生产资科只占17.6%,机制品仅为6.8%。在6.8%的机器制品中,大部分还是外资工厂的产品。

——摘编自廖良辉《晚清对外贸易研究》

材料二 1956年,生产资料进口由1950年的4.86亿美元上升到14.32亿美元,占比相应从83.4%提高到91.6%,其中机械设备进口,所占比重由1950年的99.5%上升到53.6%,生产原料进口占比由1950年的60.9%下降到38.0%。生活资料进口由1950年的0.97亿美元增加到1.31亿美元,但在进口总额中的比重由16.6%下降到8.4%。

——摘编自李钢主编《中国对外贸易史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括甲午战争后中国对外贸易的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期对外贸易的变化及原因。

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,全国各族人民自力更生、发奋图强,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,在中华民族伟大复兴里程碑上写下了浓墨重彩的一笔。由于时代条件的局限和实践经验的不足,加之毛泽东的理论探索是在“左”倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。但毋庸置疑的是,毛泽东在这一历史时期探索的成果为推进中华民族伟大复兴的事业、为中国特色社会主义道路的开辟发挥了极为重要的作用。

——摘编自李良明林立《中华民族伟大复兴视阈下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,农村居民是传统计划经济制度的“牺牲者”,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更高的积极性。其次,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,农村与城市的经济往来较少,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。

材料一 煤炭古代亦称“石炭”,同体积的煤炭与薪炭的理论热值比约为1.659∶1。战国时期,煤炭即开始用作燃料。宋朝时,煤炭成为一种重要的能源。宋人对煤炭成分的认识有较大的提高,已发现煤中含有硫等物质。北宋在各地设有众多掌管税收的石炭务及专门“受纳出卖”煤炭的石炭场。时人指出:“石炭自本朝河北、山西、山东、陕西方出,遂及京师。”还有人略带夸张地写道:“汴都数百万家,尽仰石炭,无一家然(燃)薪者”。近年来,在河南、河北、陕西、山东、四川等地先后发掘出了一批用煤作燃料的宋代瓷窑遗址。

——摘编自柴国生《宋代能源结构变迁原因探析》等

材料二 1874年,李鸿章、沈葆桢利用筹议海防的机会向清政府提出“开采煤铁,以济军需”,获得允许。到1894年,全国共建立了16个近代煤矿,但只有直隶开平、北京西山两处经营较好。开平煤矿出煤后,由于运费低廉,很快压倒日本煤,占领了天津市场,并且通过天津转运往长江沿岸众多城市。甲午战后至清末,全国新建煤矿43座,其中华北有19座。在山东淄川、博山还建立了中德合资的煤矿,英国也在河南焦作建立了福公司。1914年,五千余名煤矿工人参与反对英国福公司随意侵占矿区的斗争,使“焦作市面颇为惶恐”。

——摘编自刘龙雨《清代至民国时期华北煤炭开发》

材料三 新中国成立之初,全国只有200多处小型煤矿,年总产量仅有3243万吨。1949年,国家成立了统一的能源行业管理部门即燃料工业部,其下设有专门管理煤炭的煤炭管理总局。从1953年开始,我国重点推进了15个老矿区和10个新矿区的建设,逐步组建了地质勘探、煤矿设计、建井施工等专业化队伍,为后来的煤矿机械化开采奠定了基础。1955年,燃料工业部被分拆成煤炭工业部、电力工业部和石油工业部,煤炭行业第一次有了专业和专门的中央一级管理部门。1957年,全国煤炭工业产能增至1亿吨。

——摘编自武强、张立宽《新中国70年煤炭工业铸就十大辉煌》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代煤炭开采利用的特点,并简析其迅速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清末民初华北地区煤炭业发展的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国初期煤炭业发展的优势。

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,加之毛泽东的理论探索是在“左“倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。

——《中华民族伟大复兴视域下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。

材料一 古代中国乡村社会的管理主要依托乡里组织展开和进行。由一群少拿或不拿官俸的乡里民众来担任各种职务。乡里组织作为法定基层组织,拥有国家赋予的控制基层社会的权力,与世世代代聚族而居的血缘群体不同,乡里组织是政府强制在基层社会推行的,以地缘为特征构建的法定行政区划,是官府控制地方的重要工具。以相近地域和血缘结合起来的宗族组织及宗族制度占有显著地位,它们交织缠绕、影响以至操纵乡里组织。在中国古代基层社会有一个独特的群体——“士绅阶层”,成为基层社会的治理力量,士绅阶层包括士族和乡绅。他们拥有柔性权力与威望,依靠这种影响力而成为治理者,治理着当地的社会。而治理中所依据的礼法,除了国家制定的明文律法和制度之外,士绅们可以结合当时当地的历史文化,习俗传统及现实需要,制定相应的家训族法和乡规民约。

——摘编自薛凤伟《中国古代基层社会治理思想、策略及目标探析》

材料二 20世纪50年代,中国逐渐形成了域乡分立的两种基层治理体制。全国绝大多数城市都建立了居民委员会,建构了以居委会为基础的“街道—居委会”城市基层组织和治理制度。在农村,逐渐建立了“政经合一”的人民公社制度。每一个农民都被纳入公社组织和体制之中。20世纪80年代初,广西宜山、罗城等地的村民群众自主探索,率先创造了村民自治制度,国家在城市普遍推行居民自治。进入21世纪以来党和国家更加强调统筹城乡发展、城乡一体化、城乡融合发展,在基层治理制度建设中积极推动城乡基层基本治理制度的一体化。同时开展了城中村改造、特色小镇建设、田园综合体建设等一系列新型城镇化行动,进而生成了城中村、特色小镇、田园综合体等不同于传统城乡社会的特殊社会样态。

——卢福营,沈费伟《中国基层治理的空间格局:历史演变与影响维度》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代基层社会治理的措施。(2)根据材料二概括新中国成立后我国基层管理的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

材料一 西汉时期,出现了坩埚炼铁法,并得到了广泛使用,在战国晚期块炼渗碳钢的基础上发展而来的“百炼钢”技术兴起。西汉中期武帝时,政府令官铁冶造规格统一的新式农具,加以推广,如铁耦犁和耧车等,首先在京畿附近推广,作为全国的示范区。《汉书·昭帝纪》曰:“武帝始开三边,徙民屯田,皆与犁牛。”至东汉时期,陕北也使用牛耕。

——摘自田培栋《陕西社会经济史》

材料二 建国初期,毛泽东总结了自鸦片战争以来中国落后挨打的原因:“一是社会制度腐败,二是经济技术落后”。1954年3月19日,《人民日报》社论指出:“国家实现社会主义工业化……人才问题,特别是技术人才问题,就被提到了头等重要的地位。”1954年4月,鞍钢技术革新能手王崇伦等7名全国工业劳动模范向全国总工会发出了开展技术革新运动的建议书。4月21日,中华全国总工会通过的《关于在全国范围内开展技术革新运动的决定》指出:“技术革新运动必然成为日益发展的客观趋势”,要“把技术革新运动作为提高当前劳动竞赛的主要内容,充分发挥职工群众的才能与智慧”。

——摘自李增添《试论建国初期的技术革新运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述推动汉代铁制农具普遍使用的因素。(2)根据材料二概括1954年党和国家开展技术革新运动的时代背景。结合所学知识,指出改革开放前我国在国防科技方面的重大成果。