| A.现代企业制度正逐步建立 | B.经济改革激发社会发展活力 |

| C.乡镇企业改变了农村面貌 | D.知识经济得到企业普遍重视 |

材料 城市是新中国发展的一个缩影,城市发展的轨迹与国家政策息息相关。下图是当今中国部分城市分布示意图。

观察上图中的城市,选取一组城市(至少包括三个城市),自拟论题,结合中华人民共和国史某一时期国家政策予以阐释。(要求:主题明确,史实准确,论证充分,表述清晰。)

材料 从1921年开始,马克思主义中国化历史实践围绕反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义,争取民族独立、人民解放的斗争而展开。针对党内对马克思主义还知之不多、理解不透、把握不深的情况,毛泽东指出:“公式的马克思主义者,只是对于马克思主义和中国革命开玩笑”。此种表述并非戏谑之言,而是从深刻的历史教训中总结提炼出来的。到1945年,马克思主义中国化实现了第一次历史性飞跃。

1982年党的十二大召开,邓小平在开幕词中提出:“走自己的路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义,是中华文化和中国精神的时代精华,实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。

——摘编自齐卫平、樊士博《前提、过程和动力:马克思主义中国化百年回眸》

(1)根据材料并结合所学知识,用具体史实说明1921~1945年马克思主义中国化实现了第一次历史性飞跃。

(2)根据材料并结合所学知识,简析党的十八大以来马克思主义中国化时代化新的飞跃的重大意义。

| 年代 | 作者、著作 | 世界史编写的相关视角和内容 |

| 1962年 | 周一良、吴于广《世界通史》 | 以五种社会经济形态作为划分历史阶段的标准,以阶级斗争为纲,以人民群众为主角。 |

| 1994年 | 吴于广、齐世荣《世界史》 | 以唯物史观为指导,重构世界史的宏观体系,考察世界由分散演变为整体的全部历程。 |

| 2010年 | 中国社会科学院《世界历史》 | 展示了世纪之交中国学者对世界历史的独立见解,努力打造中国特色、中国风格、中国气派的世界历史编写体系。 |

| A.确立以阶级斗争为中心的世界史体系 | B.借鉴了苏联的世界历史研究模式 |

| C.促进了当代中国综合国力的不断提升 | D.逐步构建中国的世界史话语体系 |

材料一部百年党史,是一部理论创新,民族复兴与文明重生、相互交织的历史,是一曲马克思主义中国化的交响乐,也是一曲“两个结合”的合奏。

| 时代 | 代表人物 | 事迹 |

| 新民主主义时期 | 毛泽东 | 中国共产党将马克思主义与中国实际相结合,创立了毛泽东思想,《实践论》《矛盾论》等著作,将马列理论与传统哲学相融通,用民族形式表达马克思主义观点,奠定“马克思主义中国化”的方法论基础。孕育了新民主主义革命理论。 |

| 社会主义革命和建设时期 | 中国共产党将马克思主义与建设和实际“第二次结合”,在初步探索社会主义建设道路上,《论十大关系》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等理论进一步发展了毛泽东思想实现了马克思主义中国化的第一次飞跃。 | |

| 改革开放和社会主义现代化建设时期 | 邓小平、江泽民、胡锦涛 | 中国共产党将马克思主义与改革开放的具体实际相结合,形成了中国特色的社会主义理论体系,实现了马克思主义中国化的第二次飞跃。 |

| 中国特色社会主义进入新时代 | 习近平 | 以习近平同志为代表的中国共产党人面对国内外形势新变化和新要求,明确提出“两个结合”的重要论断,极大丰富和升华了马克思主义中国化的理论内涵,实现了马克思主义中国化的第三次飞跃。 |

——摘编自政协报《马克思主义中国化“两个结合”的历史脉络》

根据材料任选一个时期,并结合中国近现代史,围绕着马克思主义中国化“两个结合”,自拟论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)材料一 战国时期,各诸侯国本土货币已深渐向其他区域流通,如以赵国为代表的布币使用区域、以楚国为代表的传统蚁鼻钱使用区域,均出现了齐国刀币的大量流通。当时,随着商品经济的发展、在秦国铸造了不同于中原各国货币形态的圜钱后,东方各国相继出现仿铸现象。魏国迁都大梁后,为了适应与楚国部分地区进行商品贸易的需要,也铸造了以楚国寽为单位的布币,随着商品经济的发展,这种现象愈演愈烈。

——摘编自王晓博《从货币角度看战国时期商品贸易的发展和繁荣》

材料二 明清时期,大量农村剩余劳动力涌向市镇,一大批工商业市镇以及商品经济发达的府域得到快速发展,其中江南地区尤多。刘家港镇是海上丝绸之路的起点,依托发达的航运,商品北达京师,西至巴蜀,甚至销往欧洲,消费市场十分广阔。明中后期的苏州,占总人口半数以上的手工业者或与之相关联的从业人员在当地生产出的大量商品都被销往外地,江南地区自古就有“重农不抑商,扶商不危农”的商贸传统。江南市镇从农村商业产业链的发端开始,种植经济作物,发展手工制造业,向内、向外拓展交易市场,形成了富有江南特色的商品经济模式。

——摘编自张轶伦《明清江南市镇在商品经济发展中的作用》等

材料三 在中国经济沿着市场经济轨道逐渐推进的过程中,商品流通体制改革从1985年开始全面铺开,并在1992年之后取得了重大成就。据统计,在零售商业经营比重中,国有商业下降了13.3个百分点,而私营和个体商业却上升了28.7个百分点,但在批发商业中,国有商业和集体商业从业人员仍占绝对优势,比如在全国36万个批发商业机构和755.3万从业人员中,国有商业分别占45.3%和65.9%,私营和个体商业仅占9.2%和1.2%。此外,1993年,农产品专卖中,仅涉及烟叶、定购的棉花和一小部分粮食,工业品出厂价格由国家定价的商品所占比重不到1/4,原材料、燃料、动力购进价格中国家调拨价比重也下降到了28%。

——摘编自吴硕《向市场经济推进中的中国商品流通体制改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国时期货币发展对商品经济的影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明清时期江南商品经济发展的新变化及其原因

(3)根据材料三并结合所学知识概括20世纪80代至90年代初中国经济发展演变的特点,并谈谈三则材料带给你怎样的启示。

| A.世界政治格局的剧变 | B.国内经济结构的调整 |

| C.不结盟外交政策的确立 | D.对外开放新局面的形成 |

| A.实行家庭联产承包责任制 | B.确立社会主义市场经济目标 |

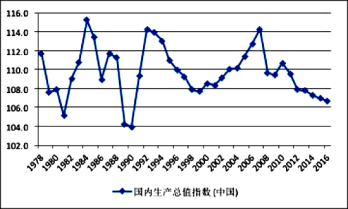

| C.实行城市企业承包制改革 | D.逐步深化对经济体制的改革 |

| A.抗美援朝、“打扫干净屋子再请客” | B.现代企业制度、真理标准大讨论 |

| C.经济特区、“一个中心,两个基本点” | D.一国两制、社会主义市场经济体制 |

| A.促进了多种所有制经济共同发展 | B.顺应了发展市场经济的需要 |

| C.缓和了城乡经济发展不均的矛盾 | D.说明城乡体制改革同步推进 |