材料 所谓思想领先,是在发挥主观能动性的意义上,就思想和行动的关系而言的。其基本含义是:思想支配行动,是行动的先导和动力。人们无论做任何事情,都是先有思想、后有行动。有正确的思想才有正确的行动,有积极的思想才有积极的行动,有统一的思想才有统一的行动。对于思想支配行动这个道理,马克思在《资本论》中就作过形象而又深刻的阐述。

——《论思想与行动的关系》

请根据材料,以中国近现代史为例,自拟论题,运用所学知识加以阐释。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

材料 1949—2007年中共在历史关节点上的故事回眸

时间 | 关节点 | 故事回眸 |

1949年3月 | 进京赶考 | 102岁的吕正操将军对当年参加七届二中全会的情形记忆犹新。58年前,毛主席在离开西柏坡进京时,将这一行程比作“进京赶考”。58年间,中国地覆天翻。 |

1956年9月 | 艰辛探索 | 76岁的伍精华,回忆参加八大的情形时,至今忘不了,听到毛泽东提出“集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,满足人民的经济文化需要”这些话时,全场掌声雷动,“我们每个人都起劲地拍手,好像把全身的力气都使出来了!” |

1978年12月 | 拨乱反正 | 92岁的于光远,这样形容党的十一届三中全会和全会前举行的中央工作会议:“改变中国命运的41天”。从此,当代中国的历史翻开新的一页。 |

1982—2007年 | 继往开来 | 年逾八十的熊清泉,从1982年至今已5次参加党的全国代表大会。当年邓小平在十二大上提出要建设小康社会,他听得“从心里涌出一种腾飞的激情。” |

——整理自徐壮志等《在历史的关节点上——中国共产党86年回眸》(2007年)

完成下列要求:

(1)据材料并结合所学知识,分别说明中共“进京赶考”期间(1949—1956年)在建立政权、巩固政权等方面进行的相关努力,以及中共“艰辛探索”期间(1956—1978年)在八大上提出的经济任务及为此进行的探索实践和取得的重要成就。

(2)据材料并结合所学知识,指出中共“拨乱反正”期间(1978—1982年)“从此,当代中国的历史翻开新的一页”这一事件的历史意义。中共“继往开来”期间(1982—2007年)先后召开了十二大和十四大两次重要会议,分别解决了我国现代化建设道路问题和我国经济体制改革目标问题。请分别加以说明。

(3)综合上述内容, 指出改革开放前30年和后30年留给中国人民最大的思想理论财富。

| A.戈尔巴乔夫的“新思维” | B.南斯拉夫的社会主义自治制度 |

| C.中国特色社会主义道路 | D.普京的民族主义国家道路 |

| A.中国特色社会主义理论体系的引领 | B.我国基础设施建设的发展 |

| C.社会主义民主法制建设的不断完善 | D.独立自主外交政策的调整 |

材料一 十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。五四运动促进了马克思主义在中国的传播。在中国人民和中华民族的伟大觉照中,在马克思列宁主义同中国工人运动的紧密结合中,一九二一年七月中图共产党应运而生。中国产生了共产党,这是开天辟地的大事变,中国革命的面貌从此焕然一新。土地革命战争时期……中国共产党人不可能像俄国十月革命那样通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利,党迫切需要找到适合中国国情的革命道路。

——摘自《中共中央关于党的百年奋斗重人成就和历史经验的决议》

材料二 中国共产党在世纪之交召开的全国代表大会

| 时间 | 会议 | 党代会报告中出现的高频词汇 |

| 1992年 | 第十四次 | 使用频率最高的5个实词依次是“社会主义”、“建设”、“发展”、“党”。“市场经济”成为党代会报告的新词汇。 |

| 1997年 | 第十五次 | 使用最高的5个实词与十四大报告相同,只是“发展”与“建设”两个词汇的顺序互换,“理论”和“邓小平”也成为高频词汇。 |

| 2002年 | 第十五次 | “发展”一跃成为使用频率最高的实词,“党”成为仅次于“发展”第二高的实词。“坚持”一词则一鸣惊人,名列“社会主义”之后。“文化”一词又有了明显上升。 |

| 2007年 | 第十七次 | “科学”则成了高频词汇。报告也更加突出“中国特色”,是该词自十三大首次使用以来,出现频率最高的一次。“发展”仍然高居前列。 |

(1)据材料一并结合所学知识,从当时国内的思想、阶级、组织方面,概括中国共产党成立的条件,并指出党所找到的“革命道路”,以及“迫切需要找到”的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,说明中共十四大召开前的理论准备和大会所提出的我国经济体制改革目标,并分别指出十五大、十六大、十七大新写入党章的理论成果。

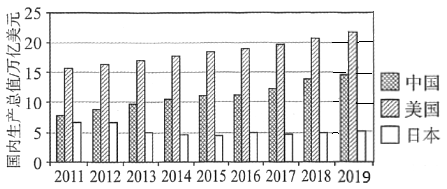

材料一 2011至2019年中美日国内生产总值柱状图

----摘自《中外历史纲要(上)》

材料二 改革开放40多年来,中国基础设施水平全面跃升,高技术产业、战略性新兴产业加快发展,一批重大科技成果达到世界先进水平,交通、水利、能源、信息等基础设施建设步伐加快,科技创新能力明显增强,科技整体水平加速提升,高温超导、量子理论、干细胞研究等基础科研领域取得重要突破,载人航天和探月、载人深潜、高性能计算、移动通信和新能源汽车等工程技术领域取得骄人成就,全社会大众创业、万众创业如火如荼,众创空间发展势头强劲。

---摘自张士义《新中国砥砺奋进的七十年》

(1)根据材料一,概括指出2011-2019年中国国内生产总值的变化。

(2)根据材料二,概括改革开放后中国基础设施建设的特点。

(3)结合材料和所学知识,分析新中国取得上述成就的主要原因。

材料 现代化作为中国的历史大变革趋势,是各种内外因素交互作用的产物。……这些因素在现代化进程的不同阶段的重要性与占先性是不相同的,变革的快慢速度也大不相同。大致来说,生态、人口、社会、文化等是慢变因素,经济、技术、政治、国际交往等是快变因素。在现代化启动阶段,非经济因素特别是政治因素具有占先性,在转变阶段则是经济、技术因素具有占先性,而在现代化后期特别是社会整合阶段,则是文化因素、生态因素等上升到重要的地位。绝不能千篇一律,把极其复杂的大转变进程简单化、公式化。

——引自罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》(增订本)2009年

请从以上材料提取有关信息,拟定一个论题,结合中国现代史有关知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

国家制度是由该国社会性质和该国历史文化传承特点决定的,是由该国一定社会发展阶段决定的,没有超越社会发展阶段和各国具体历史条件而普遍造用的国家制度,也没有一成不变的国家制度。习近平总书记指出:“只有扎根本国土壤、汲取充沛养分的制度,才最可靠、也最管用。”中国特色社会主义制度植根中国大地,蘊含中华民族五千年的优秀传统文化积淀,具有深厚的中华文化根基。国家虽然有社会治理的职能,但国家制度又具有阶级性,不同民族、不同国家的社会治理在不同的历史时期既有成功的经验,也有失败的教训。

——摘编自卜宪群《科学认识和把握国家制度与社会治理的理论与实践》

结合材料与所学相关知识,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题结合相关史实进行论证。(要求,观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰。)

材料一 在唐朝统治的三个世纪中,有300多个国家和地区的人曾经进入过唐朝这片神奇的土地。随着印度佛教及其他宗教的传入,这些国家的建筑艺术、雕塑、绘画、骨乐、舞蹈、乃至服饰、饮食方式都传入了中国。唐代不仅大胆地引进外来文化,更为可贵的是,他根据自己的国情将这些优秀的文化进行消化,变成自己的东西。日本、新罗和唐朝往来最密,贡使贸易数量最大、入唐留学、入仕、求法的人数最多,其侨民散居在唐境各个州府。他们受唐帝都文化影响颇深,即使在现在,日本和朝鲜半岛的一些传统习俗上都有中国文化的影子。

——摘编自宋强刚《论唐代文化繁荣的原因及唐代中外文化交流的特点》

材料二 近代以来,中西之间的文化交流与冲突始终比较活跃,尤其是近代前期以及改革开放以来这两个时期。1840年后,中国逐渐深陷半殖民地泥潭,社会的中上层先后通过洋务运动、戊戌变法、新文化运动向西方学习,对封闭、守旧的中国带来巨大冲击的同时,也推动了社会与文化的变革。……改革开放之初,长期封闭的中国成套引进西方先进技术和设备来搞活经济。当旧体制不适应生产力时,中国加强了经济和政治体制的改革。随着对外开放程度加深,中西方精神文化层面的交锋与冲突愈发激烈,中国又及时提出了“共产党代表先进文化的前进方向”、社会主义核心价值观、“四个自信”以建设有中国特色社会主义先进文化与精神体系。

——摘编自王克婴《近代与当代中西文化交流与冲突比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代中外文化交流的特点,并分析唐文化广泛传播的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代前期与改革开放以来中外文化交流与冲突的不同点。

(3)综合上述材料,谈谈你对中外文化交流的认识。

材料一 科举制度产生于隋而确立于唐。因为有多种科目,“分科举人”,故名科举。与重点在于推荐的察举相比,科举制度的特点在于:考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取士不问家世”,“一切以程文为去留”,没有如“入门兼美”一类的附加条件……但是,相对合理并不意味着尽善尽美,它也会落幕。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》第三卷

材料二 魏晋以来礼成为法典的主要内容,礼教支配法令。如《北齐律》将“重罪十条”(反逆、大逆、叛、降、恶逆、不道、不敬、不孝、不义、内乱)入律,就是由秦汉的“不孝”“反逆”发展而来。唐朝法律的核心法典《□□□□》科条凝练,描述周密,完全以儒家礼教纲常为指导思想,它是礼法合治的产物。

——摘编自杨玲等《论中国古代“礼法合治”法治思想的形成与演变》

材料三 全面深化改革和全面依法治国,犹如鸟之两翼、车之两轮,为全面建成小康社会提供动力源泉和法治保障。……全面深化改革的总目标是两句话组成的一个整体:前一句,规定了根本方向,这个方向就是中国特色社会主义道路,而不是其他什么道路;后一句,规定了在根本方向指引下完善和发展中国特色社会主义制度的鲜明指向。两句话都讲,才是完整的。……在新的历史条件下,我们要把依法治国基本方略、依法执政基本方式落实好,把法治中国建设好,必须坚持依法治国和以德治国相结合,这是“为子孙万代计,为长远发展谋”。

——摘编自《习近平总书记系列重要讲话读本》

(1)依据材料一,概括科举制优于察举制的特点。结合所学指出替代科举制“落幕”的是哪种官员选拔方式。

(2)阅读材料二并结合所学知识,简述魏晋时期“礼教支配法令”的主要原因。写出唐朝法律核心法典的名称,并指出它在法制史发展中的地位。

(3)依据材料三和所学知识,概括全面深化改革的总目标。并结合所学列举党的十八大以来中国在法治和精神文明建设方面取得的3个突出成就。