材料一 19世纪中后期,美国迎来了城市化加速发展的高潮。过快的城市人口增长,使城市环境承载能力迅速下降,期间出现的各种生活、生产污染为病原体营造出绝佳的寄存场所,从而为传染病大规模暴发埋下隐患。当时美国城镇居民仍然延续着殖民地时期形成的将垃圾直接倾倒在街道的习惯,垃圾收集和处理被看做居民的个人事务,甚至连首都华盛顿也未能幸免。淡薄的卫生意识和恶劣的居住环境让城市化进程中的移民群体成为各种传染病首先侵袭的对象。

——摘编自李晶《论19世纪后半期美国城市公共卫生改革》

材料二 1918年南京传言出现“肺炎疫”,苏州人心因之惶惶。本埠西医士暨地方官厅共同研究预防方法,采取如下预防措施)由地方官厅委任左、苏、杨三医士检验由火车来苏各旅客,并设一检疫所,以留医(意)疑似染疫及与病者接触之人。未及数日,即布置周妥。由二十二日晨起,沪宁火车开至镇江即止。向来行驶无锡之小轮,亦行停班。地方官厅一面赞助医士进行一切,一面维持治安,令剧场三家,同时暂行停演,复用他种方法,阻止人众集于公共场所,每日由检疫所医士刊布报告,将疫病如何危险、如何预防,当众演讲,俾实行防范而消灭之。是项疫症,不致发现于苏城,诚幸事也。

——陆允昌《苏州洋关史料》

(1)据材料一并结合所学知识,分析19世纪后半期美国卫生困境产生的原因。

(2)据材料二,概括苏州面对疫情所采取的措施及其启示。

材料一

| 时间 | 作者及作品名称 | 作品内容 |

| 1376年 | 俞宗本《种树书》 | 斛释如何种树、种树须知等。 |

| 1406年 | 朱橚《救荒本草》 | 是一部植物图谱,描述了植物的形态,展示了明朝当时植物分类的概况。 |

| 1547年 | 马一龙《农说》 | 以水稻为对象,论述种子、插秧、除草、灌溉、开花、结实各个环节的技术要求,并用阴阳学说进行阐述。 |

| 1590年 | 李时珍《本草纲目》 | 一共16部52卷,有190多万字,收载药物1892种,其中植物药计有1094种。 |

| 1617年 | 赵崡《植品》 | 全书以花木为主,共载七十余种,附记果品,蔬品等类。以关中所产及本人所种为重点。 |

| 1628年 | 徐光启《农政全书》 | 记有栽培植物159种,皆国人千百年来衣食住行取资之源。书中所记植物之形态、特征、价值及栽培方法,大多信而有征。 |

——摘编自孙大川《中国科技史》

材料二 18世纪,作为揭示植物生长规律以及判断其是否对人类具有价值的科学植物学,自然成为欧洲大国重视的焦点。当时整个欧洲的政治经济学家都在灌输一种思想:精确的自然知识是国家财富积累的关键所在,植物学的重要性集中体现在植物学家通过应用植物学知识,在全球范围内对特定高价值植物的精确鉴定和栽培实验的过程中,具体表现在:第一、植物学家在新的领地发现并编目珍贵的植物,使他们的政府能够为国内市场提供廉价的食品、药品和奢侈品;第二、植物学家运用专业技术把经济植物运送到世界各地的殖民地,使之适应当地土壤,以打破国外垄断,增加国库收入。

——摘编自张鹏《杰斐逊的植物引种实验及其对美国农业的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代植物学发展的突出特征及意义。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出18世纪欧洲植物学研究不同于明朝植物学研究之处并分析其原因。

| 2妇女就业困境的状况 2.1工作环境恶劣—以血汗工作为例 2.2妇女就业低工资待遇 2.3妇女生活环境恶劣 3妇女的就业价值被贬低 3.1妇女的就业数据被缩小 3.2妇女就业贡献被低估 |

| A.女权运动的兴起 | B.阶级矛盾的尖锐 |

| C.家庭结构的变动 | D.议会改革的原因 |

材料一 为逃离“城市病”控制下的城市,具有经济实力的富人最先走出城市,中产阶级紧随其后。这些迁入小城镇或农村的人口的目的是改善居住环境,他们并没有重新务农,其就业、生活方式、价值标准等也没有改变,同时还具有资本和技术。城市附近的小城镇和农村区域内的基础设施、公共服务等随之得到完善,经济拉动力随之产生。伴随劳动力、技术、公共资源和服务等由城市流入乡镇,乡镇在人口规模、产业结构、公共服务以及空间布局等方面缩小了与城市的差距。同时,对城市而言,生产资料和生产要素的流出则相应地放缓了城市发展速度,推动城市调整并优化其功能结构和空间结构,进而突出城市的产业优势。城市也在将一些文化功能、居住和休闲娱乐功能,甚至是政治功能和经济功能等向有条件的中小城镇及乡村分解,进而部分解决“城市病”问题。

——王宇冰、张丽莉《西方逆城市化实质及启示》

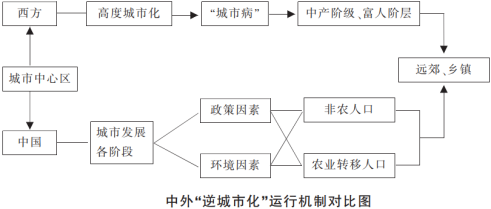

材料二 中外“逆城市化”运行机制对比图

——梅莹《中外“逆城市化”研究的热点与趋势对比》

(1)据材料一,概括西方“逆城市化”的主要表现,并指出“逆城市化”的实质。

(2)综合材料并结合所学知识,概括新中国与西方“逆城市化”的不同,指出“逆城市化”的进步作用。