| 1921年 | 1923年 | 1925年 | |

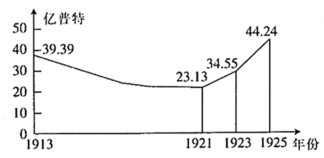

| 粮食作物产量(亿普特) | 22.13 | 34.55 | 44.24 |

| 粮食作物耕种面积(万公顷) | 6620 | 7860 | 8730 |

| A.农村生产技术进一步发展 | B.坚持以农业建设为中心 |

| C.农民建设苏维埃的热情高 | D.适时调整农村生产关系 |

材料一 事实上,即使在内战最激烈的时期,也有些地方没有执行余粮收集制。比如,在南部的察里津和中部的卡卢加一带,那里的苏维埃没有剥夺“背口袋的人”和禁止粮食的自由贸易,而是向他们征收赋税,并将所获得的钱财和粮食支援战争和挨饿的居民。当然,中央政府不承认这样的行动是正确的,认为这是社会革命党人的反动。……大省份的工人开始集会,要求政府取消粮食专政。这时,在中央决策层也不是没有异议,主管经济工作的李可夫,布哈林等人较早地接触了这方面的材料,感到了危机,于是向中央建议,放松余粮收集制。

——摘编自闻—《俄罗斯通史(1917-1991)》

材料二 私营工商业的恢复和发展既是农业政策变化的结果,反过来又进一步推动农业政策的变革。为了在粮食税基础上适应市场机制的发展,更有效地刺激农民的生产积极性,1921年底召开的俄共(布)第十一次全国代表会议制定了新形势下土地政策的指导原则。1922年10月,全俄中央执委会正式通过《土地法典》,进一步放宽了土地的出租期限和使用雇佣劳动的范围。上述措施鼓励了农民从事商品化农业经营的积极性,也使土地朝着规模效益的方向集中,中农和富裕农户的比重开始上升,农村出现了新一轮生产关系的调整。

——摘编自王斯德主编《世界通史·第三编《现代文明的发展与选择》》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出当时苏俄实行的经济政策。并简析材料一的“余粮收集制”引发争论的原因。(2)材料二的经济政策中恢复私营工商业与农业政策变革之间有何关联?谈一谈这一政策的探索创新对中国改革开放的启示。

| A.导致余粮收集制继续推行 | B.导致国民经济比例失调 |

| C.有利于调整国家与农民关系 | D.加速了外国资本的引入 |

产品 | 钢(万吨) | 煤炭(万吨) | 石油(万吨) | 棉织品(亿米) | 谷物(万吨) |

1928年 | 425.1 | 3551 | 1160 | 26.78 | 7330 |

1940年 | 1831.7 | 16592.3 | 3110 | 39.54 | 9564 |

增幅 | 326% | 368% | 168% | 48% | 31% |

| A.实行优先发展重工业的战略 | B.农业集体化程度不断提升 |

| C.改革触及斯大林模式的弊端 | D.政府宏观调控的能力减弱 |

| A.政权更迭引起产量变化 | B.计划经济利于农业持续发展 |

| C.意识形态影响研究结论 | D.管理体制导致苏联农业落后 |

| A.战时共产主义政策的推动 | B.新经济政策的实行 |

| C.农业领域内的集体化运动 | D.赫鲁晓夫农业改革 |

| A.政策调整为了更好地发展 | B.困难时期采取的非常措施 |

| C.苏俄政权的性质发生变化 | D.以资本主义经济模式为主 |

材料一 在20世纪80年代初期的中国领导层看来,中国1977年全年的农业成就是不能满足本国需要的,其失误……在于农民缺乏努力工作和发挥积极性的动力。毛及其同僚依靠组织方式上的变化,通过大规模的劳力动员,以实现农业奇迹;邓及其同僚同样依赖改变组织方式——尽管在类型上二者十分不同——来提高农业生产率。

——费正清《剑桥中华人民共和国史》

材料二 苏联史研究专家闻一认为1921~1927年是苏俄(联)历史上的“退却年代”,20世纪30年代是苏联历史上的“剥夺年代”。1934年,法国作家罗曼·罗兰到苏联访问之后写下了《莫斯科日记》,书中写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的。我丝毫不怀疑,世界更美好的未来是与苏联的胜利连在一起的。”

——《大国崛起》解说词

材料三 他是一个精明的统治者,在驾驭政府与时代方面有无与伦比的胆略和才能,又由于他在内政方面的巨大建树和在与法西斯斗争中的不朽功绩,而被世人公认为同华盛顿、林肯相比肩的美国历史上最伟大的总统。是他,把美国人民从苦难和经济大萧条中拯救出来,扩大了中央政府的权力,首创干预经济生活的先例。

——《从大历史角度探寻各国发展模式变迁》

(1)根据材料一及所学知识,指出毛泽东和邓小平在农业方面进行了怎样的政策调整?

(2)根据材料二及所学知识,指出“退却年代”是什么?如何理解“某种消极的东西”?

(3)根据材料三及所学知识,指出“他”对资本主义发展模式的突出贡献是什么?对世界有何影响?

材料一:1921年列宁又说:“目前已经很清楚,我们用冲击的方法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配原则的尝试已经失败了。……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

——摘自《苏联兴亡史》

材料二:有人这样形容罗斯福新政前后企业与政府关系的变化:新政之前,企业主是老板,政府是“守夜人”;新政以来,企业主是大老板,政府是“守夜人”兼二老板。

材料三:1933年,政府成立了田纳西流域管理局,负责对田纳西河进行综合治理。这是当时美国兴办的最大的工程,包括开凿内陆水道、建立水电站提供廉价电力、生产化肥、植树造林以及控制洪水泛滥、防止水土流失等。它保护了3000万英亩的农田,使整个流域居民的平均收入提高了9倍。

——摘自岳麓版教材《历史》必修Ⅱ

(1)材料一说明了苏俄的经济政策发生了怎样的变化?分析政策变化的原因及其产生的影响。

(2)据材料二回答美国政府在经济发展中的作用发生了怎样的转变?

(3)结合材料三及所学知识,分析田纳西水利工程兴建的积极意义?

据此可知,当时

| A.两极格局已经初步形成 | B.多边贸易成为国际时尚 |

| C.计划经济体制显示活力 | D.国家对经济的干预削弱 |