材料一 在唐朝的国家机构中,有不少部门参与到科技管理之中,少府监、将作监、都水监、铸钱监等掌管各种手工业和水利工程的部门,集中了各种专门人才和大量的优秀工匠。在人才选拔中,唐代设置了“明算”一科,与明经、进士等科目并列。据记载,唐代共有32人因发明受到奖励,如李淳风发明了浑天仪,太宗加授其为承务郎。总之唐代科技成就是辉煌的,处于当时世界的领先地位。

——摘编自王颜《唐代的科技与世界》

材料二

| 国家 | 科技举国体制简况 |

| 美国 | 二战期间,总统直接领导“最高政策小组”,动员政府部门、各类企业、科学家和工程师联合攻关,实施“曼哈顿计划”。二战结束后,通过项目经理制在全国遴选科技人才,以研发合同动员市场资源集成创新,实施了阿波罗计划、人类基因组计划为代表的“大科学”攻关。 |

| 苏联 | 二战期间,斯大林在国家国防委员会下设科技委员会,建立众多的研究所、实验室和科学城,形成了“管理—科研—生产”的联合体。二战结束后,制定了优先发展原子能、航天等战略,打造了“政—军—工—科—教”一体化的国家科技体制。 |

——据张宇等《科技创新中的新型举国体制实施路径》

材料三 新中国成立后,中国逐步形成了“集中力量办大事”的科技创新举国体制。1949年11月,党中央组建中国科学院,承担全国科技事业管理工作。通过构建计划引领、统筹分配、组织动员,在不到30年的时间里,我国建成了相对完备的工业体系。中共十一届三中全会后,举国体制以经济建设为核心任务,我国实现了综合国力与国际地位的跃升。中共十四大后,运用市场机制更好地发挥科技对经济社会发展的支撑作用,成为科技体制改革的主要方向。中共十九届四中全会指出,“强化国家战略科技力量,健全国家实验室体系,构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”。

——摘编自唐亚林、郝文强《新型举国体制:历史演变、时代特征与模式构建》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐代科技繁荣的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪五六十年代美国、苏联科技举国体制的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析中国构建新型科技举国体制的意义。

| A.古巴导弹危机基本得以解除 | B.两极对峙中苏联处于绝对劣势 |

| C.冷战中苏联保持了战略克制 | D.多极化发展有效遏制美苏争霸 |

| 时间 | 记载 |

| 1986年 | 匈牙利鼓励在改革中被裁的工人开办小企业或到私营部门找工作,私营公司被允许将雇工数目从3人增至24人 |

| 1987年 | 南斯拉夫决定利用私人资本来帮助发展全国经济,并允许私营企业将雇佣人数从5人增至10人 |

| A.强调企业主体地位 | B.为经济改革提供法制保障 |

| C.增强社会经济活力 | D.协调公私经济以改善民生 |

| A.帮助西欧恢复战后经济 | B.拉开美苏“冷战”序幕 |

| C.推动欧洲加强政治联盟 | D.加强美国对西欧的控制 |

材料一 据1975年出版的《自然科学大事年表》记载,明朝以前,世界上的重要发明和重大科学成就大约300项,其中中国大约175项,占总数的58%以上。

……火药的发明是人们在炼丹时偶然发现的副产品,并未上升到化学反应方面的科学认识。中国最早发现哈雷彗星,但却没有分析研究其平均出现的周期……张衡的浑天仪没有把对日月和行星运行的感性认识上升为理论阐释……中国古代的数学偏重“算”的实用技巧,而缺乏用以演绎、证明规律的理念。中国古代科技领先于西方的大多在经验技能方面,其间缺少科学的概念、定律和逻辑推理,也未能提出较为系统的完整的学说。

材料二 英国,这个地处边缘的小国,却在历史性的转变中抢占了先机,已经率先达到现代文明的入口处,即将一步步稳健地走向世界的中心。在下两个世纪里,它将傲视全球。……成为大国的原因,或许是一个无法穷尽的话题。在不同的时期,只有那些根据自己的国情和时代的需要做出了正确战略判断的国家,才能获得历史的青睐。

——《大国崛起》解说词

材料三:近代以来,尤其是19世纪中期以后,自然科学与技术结合,极大地推动了科技革命的进步,促进了生产力的发展和社会的进步,导致社会结构和经济结构的重大变化,并影响到人类生活的方方面面。

回答:

(1)据材料一概括中国古代科学思想的特点(不要摘抄原文)。

(2)结合材料二及所学知识,指出17-19世纪上半期为英国傲视全球提供支持的科技文化成果。

(3)结合材料三,概括归纳三次科技革命分别对经济结构的影响。

探究活动一:古代的发明

《韩非子》记载:先王立司南以端朝夕。宋朝《萍洲可谈》记载:舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。

(1)从上述材料中你能获取哪些信息?

探究活动二:近代的科学

牛顿的发现给人类带来了前所未有的自信,曾经匍匐在上帝脚下的人类终于大胆地抬起了头,开始用自己理性的眼光打量世界。

(2)材料中“牛顿的发现”指的是什么?具有怎样的贡献?

探究活动三:现代的网络

电子计算机及网络技术将人类引入“信息化社会”。人们在享受它所带来的便利的同时,也在议论网络的意义和价值:一种观点认为,网络给人类社会带来革命性的变革。另一种观点认为,网络化正在导致人文精神的丧失,网上谣言和网络丑闻不断,因此人们应该远离网络。

(3)你是否同意上述观点?联系实际举例说明你对网络意义和价值的认识。

| A.苏联共产党逐渐脱离群众 | B.西方国家对苏联的渗透 |

| C.戈尔巴乔夫改革背离方向 | D.共产党员理想信念丧失 |

材料一 我国古代很早就有关于使用石油的记载。《元和郡县图志》中记载(公元578年)“石脂水……燃之极明……突厥围酒泉,取此脂燃火焚其攻具,得水逾明,酒泉赖之获济。”唐代段成式《酉阳杂俎》云:“石漆,高奴县石脂水,水腻,浮水上如漆。采以膏车及燃灯极明。”宋代沈括在《梦溪笔谈》中记载:“鄜、延境内(今陕西境内)有石油……余疑其烟可用,试扫其煤以为墨,黑光如漆,松墨不及也,遂大为之,其识文为‘延川石液’者是也。此物后必大行于世,自余始为之。”

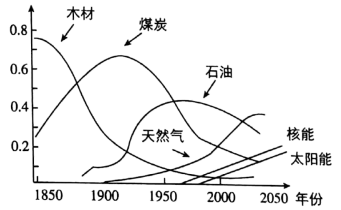

材料二 下图为世界能源消费构成比例图。

(1)根据材料一概括石油在中国古代的主要用途。结合所学知识,分析19世纪中期以后石油“大行于世”的原因和影响。

(2)根据材料二,分别指出19世纪中期、20世纪中后期能源消费结构的变化。结合所学知识,分别说明第一次工业革命、第三次科技革命中两次能源的重大突破对中国历史发展产生的积极作用。

9 . 材料一 康熙曾多次否决修茸长城的奏议,据《清圣祖实录》记载,1691年他说:“秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?……守国之道,唯在修德安民。民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓‘众志成城’者是也。如古北口、喜峰口一带,朕皆巡阅,概多损坏,今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓?”

材料二 航海乃是谋求本共和国福利和安全的最重要的手段,兹为增加本国船运和鼓励航海,本届国会及其权力机关规定:自公元1651年12月1日起及从这以后,亚洲、非洲或美洲,或该三角洲的任何部分……无论为英国人或别国人的殖民地,所生长、生产或制造的任何货物或商品,如非属于本共和国人民所有的任何种类船舶载运,皆不得输入或带进英吉利共和国,或爱尔兰共和国,或所有的任何其他地方、岛屿、殖民地或领土。

——(英)《航海条例》(1651年)

材料三 为了保障各国和平发展,不受威胁,美国力主建立联合国。联合国的建立,在于使它的所有会员国都能享有永久的自由和独立。除非我们愿意帮助各自由民族维护他们的自由制度和国家完整,对抗把极权政制强加于他们的那些侵略行动,否则我们将无从实现我们的各项目标。通过直接或间接的侵略强加在自由民族头上的极权政制,破坏了国际和平的基础,因而也破坏了美国的安全,这是显而易见的。

我相信,美国的政策必须是支持各自由民族,他们抵抗着企图征服他们的掌握武装的少数人或外来的压力。

我相信,我们必须帮助自由民族通过他们自己的方式来安排自己的命运。

我相信,我们的帮助主要是通过经济和财政的支持,这对于经济安定和有秩序的政治进程来说,是必要的。

——哈瑞·杜鲁门总统1947年3月12日致国会的咨文

(1)长城是古代中国国家安全的象征,依据材料一并结合所学知识,分析康熙帝否决修葺长城的理由。

(2)根据材料二和所学知识分析,英国是怎样达到维护国家安全目的的?

(3)根据材料三,分析杜鲁门认为当时“破坏了美国的安全”的主要原因。结合其采取的措施说明其实质。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

1953年3月,斯大林突然去世,临终前没有明确指定接班人,这使苏联领导层出现最高权力的争夺。同年9月,赫鲁晓夫担任苏共中央第一书记,其地位还不能同斯大林担任的总书记相比,急需得到中共的支持,据俄罗斯解密的档案记载,1954年9月,赫鲁晓夫首次来华前主持召开苏共中央主席团会议,决定对华大幅增加援助作为礼物,伏罗希洛夫发言称这是苏联经济难以承受的,赫鲁晓夫则说非如此不能使中国人感受到友谊。

1960年春夏之际,中苏双方出现严重分歧,同年7月中央政治局在北戴河召开会议,重点讨论“反修”问题。会议期间,传来赫鲁晓夫于7月16日突然通知撤退在华全部专家的消息,激发与会者一种勒紧裤带尽快还债的情绪。1961年苏联赫鲁晓夫裁军120万的计划遭到了苏联军方的强烈抵制。

——徐焰《苏联援华的真相》

材料二

苏联(赫鲁晓夫)政府主动提出,在两国贸易中间中国所欠的10亿卢布逆差可分五年偿还,不计利息,中苏双方就此达成协议。

——1961年4月《人民日报》

(1)根据材料并结合所学知识,概括赫鲁晓夫对华经济援助的三次政策变迁。

(2)根据材料并结合所学知识,说明赫鲁晓夫对华经济援助变迁的苏联国内背景。