材料一自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。 均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

材料二我国是世界蚕丝业的发源地,栽桑养蚕、缫丝织绸是我们先祖的伟大发明。丝绸作为我国传统的特色产品,早在张骞开拓“丝绸之路”之前,就已出口国外。 至明代,随着地理大发现和太平洋航路的开通,欧洲一些国家如西班牙、葡萄牙开始出现在东方,以中国丝绸为主要贸易品,贩运至第三国,从事赚取超额利润的大规模的“三角贸易”。

——摘编自顾国达《近代中国的生丝贸易与世界市场》

材料三“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是中国与参与国分享其发展经验和资源,以实现经济现代化和改善人民生活的一个途径,中国的“一带一路”建设将为全部相关方带来共赢的结果。 因此,“一带一路”倡议是中国向世界提供的全球经济公共产品。……随着逆全球化之风席卷西方世界,“一带一路”建设凭其巨大的规模与资源,有潜力成为世界经济增长的新动力。

——引自[美]卡里·托克《“一带一路”为什么能成功》

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。(2)根据材料二,结合所学,阐明欧洲国家在上述“三角贸易”中的经济获益。根据材料一二,概括丝绸在我国古代经济活动中扮演的角色。

(3)根据材料三,概括“一带一路”倡议在促进经济全球化方面的作用。根据材料二三,结合所学,揭示“丝绸之路” 蕴含的象征性意义。

材料一 经济全球化并不是一个新近出现的事物。自新航路开辟以来,资本主义经济体系就处于不断扩张之中。从19世纪后期到第一次世界大战爆发前,国际贸易迅速发展(如表4所示)。现有研究表明,1870到1914年间经济全球化达到一个小高潮。

世界贸易指数和贸易总额

| 年份 | 贸易指数(以1913年为100) | 贸易总额(单位:10亿法郎) |

| 1870 | 24 | 45.5 |

| 1880 | 36 | 68.8 |

| 1890 | 49 | 94.2 |

| 1900 | 68 | 118.2 |

| 1910 | 85 | 162.4 |

| 1913 | 100 | 192.4 |

——摘编自刘宗绪主编《世界近代史》等

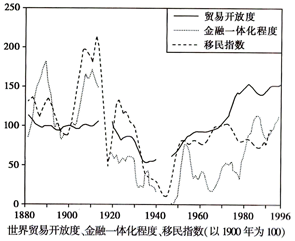

材料二

——摘编自斯蒂芬·布劳德伯利等编著《剑桥现代欧洲经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析经济全球化在1870到1914年间达到小高潮的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述第一次世界大战以来经济全球化发展的基本历程。

材料一 世界城市化进程及地区差异

| 年份 | 全世界 | 发达国家和地区 | 发展中国家和地区 | ||||

| 总人口(百万) | 城镇人口(百万) | 城市化水平(%) | 城镇人口(百万) | 城市化水平(%) | 城镇人口(百万) | 城市化水平(%) | |

| 1800 | 978 | 50 | 5.1 | 20 | 7.3 | 30 | 4.3 |

| 1825 | 1100 | 60 | 5.4 | 25 | 8.2 | 35 | 4.3 |

| 1850 | 1262 | 80 | 6.3 | 40 | 11.4 | 40 | 4.4 |

| 1875 | 1420 | 125 | 8.8 | 75 | 17.2 | 50 | 5 |

| 1900 | 1650 | 220 | 13.3 | 150 | 26.1 | 70 | 6.5 |

| 1925 | 1950 | 400 | 20.5 | 285 | 39.9 | 115 | 9.3 |

| 1950 | 2501 | 724 | 29 | 449 | 52.5 | 275 | 16.7 |

| 1970 | 698 | 66.6 | 673 | 25.4 | |||

| 1975 | 4076 | 1564 | 38.4 | 753 | 68.6 | 811 | 27.2 |

| 1997 | 5829 | 2681 | 46 | 880 | 74 | 1801 | 38.4 |

——联合国开发计划署《2002年人类发展报告》,中国财政经济出版社2002年版。

材料二 法国开发署和巴黎政治学院探讨全球可持续发展的20项参照标准。

| 治理主题 | 平等的要求 | 全球角色,地方挑战 | 应对危险 |

| 参照标准 | 1.人口 (1)人口众多、流动频繁 2.人口 (2)老龄化 3.能源模式:明天是哪一种? 4.生物燃料 (1)回归农田 5.生物燃料 (2)评估对气候的影响 6.农业:2050年能养活整个地球? 7.电力:发展之能源 8.能源:能用的起、多样化、洁净与安全 9.环境:要不要给大自然付报酬? 10.气候、生物多样:公正、公平与谈判 11.绿色经济:政策调控的时代 | 12.城市:可持续发展的学习网络 13.城市增长:对治理的挑战 14.统计:全世界人口有50%住在城市 15.非洲:非正规城市 16.粮食:南方国家的城市如何反饥饿 17.城市交通:控制供应与需求 | 18.流行病:国际化的、城市的治疗方法 19.危险:预防的目标 20.海平面上升:对城市的威胁。 |

——引自皮埃尔·雅克主编《城市.改变发展轨迹(看地球2010)》,2010年出版

(1)据材料一,指出近代以来世界城市化发展的特征,并结合所学简析其原因。

(2)据材料二,概述城市化进程中的问题,结合所学提出你的解决方案。

材料一 当今世界正发生复杂深刻的变化,人类正处在大发展大变革大调整的时期。世界多极化、经济全球化深入发展,社会信息化、文化多样化持续推进。同时,人类也正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。国际金融危机深层次影响继续显现,世界经济缓慢复苏、发展分化,国际投资贸易格局和多边投资贸易规则深刻调整,各国面临的发展问题依然严峻。如何防止全球化的危机,使人类社会能够延续存在、和睦相处和持续发展,这是目前全人类面临的共同挑战和课题。

——摘编自常健《解决人类现实挑战的中国方案》

材料二 中国以命运共同体的新视角,寻求人类共同利益和共同价值的新内涵,要求打造体现“和平、发展、公平、正义、民主、自由”等全人类共同价值的人类命运共同体。人类命运共同体意识的重要理论创新是它的整体思维,不仅超越了西方选举驱动的政党政治的局部和短期利益观,而且还具有人类社会应对全球性挑战的整体合力。而中国将现阶段世界发展大势和自身在21世纪第二个十年的发展思路和目标交织一处,更是扩大本国与世界各国利益汇合的全方位的战略发展愿景。它旨在推进各国经济全方位互联互

通和良性互动,减少全球发展不平等和不平衡的现象,使得世界各国人民都有机会来享受世界经济增长带来的利益和好处,展现出中国向人类文明提出的一个永久性道德价值和人文关怀。

——摘编自蔡亮《试分析国际秩序的转型与中国全球治理观的树立》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出当今的时代主题和发展特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,对中国的全球治理观进行简要评析。(要求:表述准确,逻辑清晰,不得摘抄原文)

材料 二战后难民问题以资本主义和社会主义之间的意识形态对抗为中心。在联合国难民署建立的早期,苏联和美国都拒绝加入联合国难民署。美国根据自己的外交政策建立难民政策。欧洲发生首次难民危机之后,美国逐渐意识到加入联合国难民署、援助东欧等共产主义国家难民能够弱化共产主义,开始支持联合国难民署,以联合国难民署为依托开展活动。20世纪90年代初,美国逐渐放弃了以往的难民宽容政策,转而制定更为严格的难民准入标准,加强对难民的限制。

进入新世纪以来难民问题更为复杂。"南北僵局"持续存在,发达国家大多逃避救助责任,发展中国家却往往无能为力。中国作为《1951年公约》及其《议定书》的缔约国,始终坚持国家难民制度的主权原则、可持续发展和公平原则。中国提出构建人类命运共同体重要思想,推崇休戚与共的全球治理模式,并向有关国家或国际机构提供人暹主义援助。

——据李晓婷《国际难民机制的建立与发展》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括二战后美国对待国际难民问题的特点及其成因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国方案在国际难民问题中的重要意义。

材料一 在19世纪初,围绕“如何解释中国,英国人该如何和中国人做生意”这一问题,英国“自由贸易派”认为:十三行不怎么热衷进口西方商品,不代表中国市场对西方商品完全不感兴趣,因为在正式贸易以外,还存在大量的走私贸易;中国人实际上是和英国人一样喜欢经商;清朝政府恐惧汉族人与外国交流,妨碍清朝人进一步接受西方产品的就是清朝官方的法令和制度;从历史上来看,沙皇俄国打通与清朝之间的贸易大门,靠的是展示武力而后谈判。所以要促使清朝改变贸易政策,最好的办法是强硬手段。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

材料二 20世纪七八十年代,美国先后通过了《1974年贸易改革法》《1979年贸易协定法》《综合贸易和竞争力法》(1988年),宣布美国的贸易政策由“自由贸易”逐渐转变为“公平贸易”。这些法案赋予总统以动用各种手段来反对“非公平贸易”的权力,包括因贸易逆差问题、劳工权利问题、知识产权、环境保护等原因向其他国家发起报复性贸易制裁。在具体适用层面表现为,美国指认他国“不公平贸易行为”如何侵害本国利益,并据此附以相应“救济”措施。与此同时,当美国的贸易政策与国际法冲突时,美国政府公然声明法律冲突之下以美国国内法为准。对“公平贸易”政策的青睐逐渐超越党争,在美国高层政客中达成共识。

——摘编自朱洁《美国的“公平”贸易,真的公平吗?》等

(1)根据材料一并结合所学,评析这一时期英国“自由贸易派”的观点。(2)根据材料二并结合所学,分析20世纪七八十年代美国调整贸易政策的背景,并谈谈你对美国“公平贸易”政策的认识。

材料一 尽管现代化是人类社会的共同趋势,却不意味着现代化是理想的“天国”,现代社会能够解决一切问题。恰恰相反,现代化在解决某些问题(如物质匮乏问题)的同时,却带来了新的问题(如精神匮乏问题、资源耗尽问题),新问题甚至比老问题更多、更复杂,更难以解决。这种情况在整个世界都愈演愈烈了,已经引起人们的警觉。有些人甚至因此而怀疑现代化的合理性,怀疑自文艺复兴以来人类的发展方向。中国现代化需要意识到这种负面影响,有意识地避免这些影响,寻找一条真正有利于人类永久生存的道路,让人类能够自我完善。

——钱乘旦:《现代化研究的理论与实践》

材料二 人类社会正处在大发展、大变革、大调整时期,世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展,各国相互联系、相互依存,全球命运与共、休戚相关,和平、发展、合作、共赢的时代潮流更加强劲。同时,人类也正处于一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。世界经济增长乏力,全球发展鸿沟日益凸显,局部冲突时有发生,冷战思维和强权政治阴魂不散,恐怖主义、难民危机、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延。正是基于对世情的科学判断,习近平同志创造性地提出中国方案:构建人类“命运共同体”,实现共赢共享。当前,人类“命运共同体”理念在国际社会的认同度不断上升,已写入联合国决议。人类“命运共同体”理念为全球治理贡献了中国智慧,正在成为推动人类和平发展的价值共识。

——双传学:《从历史经验看科学判断形势》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括人类现代化发展的共同趋势。结合所学知识,分析在现代化过程中人类社会面临哪些发展问题?

(2)为克服全球危机,中国提出“人类命运共同体”方案,依据材料二并结合所学知识,分析“人类命运共同体”方案提出与实施的有利因素。

材料一 16世纪70年代,西班牙在菲律宾马尼拉的殖民政府开辟马尼拉—阿卡普尔科(墨西哥)航线,这条航线连接东亚和美洲的贸易市场。西班才人用大帆船从墨西哥的阿卡普尔科运送大量银元到马尼拉,再到澳门购买以丝绸为主的中国商品,经马尼拉运到阿卡普尔科,然后转销到美洲各地和西欧。马尼拉大帆船贸易将马尼拉一中国贸易航路与葡萄牙人开辟的太平浑西部跨洋贸易航线联结起来,使以中国为中心的环球贸易航线得以形成。

——摘编自李伯重《火枪与账簿——早期经济全球化时代的中国与东亚世界》等

材料二 伴随美国西部大开发的发展,美国越来越重视对太平洋地区的开发。1890年,美国海军上将马汉提出,占地表三分之一面积的太平洋世界才是20世纪美国的生命线。此后,美国政府逐步实施其太平洋地区拓展战略,力图将大洋彼岸巨大的中国市场纳入美国掌控中,并建立太平洋舰队以保护商船。1898年美国挑起美西战争,从西班牙手中夺取古巴、波多黎各,并取得关岛、菲律宾的控制权。20世纪初,美国取得对巴拿马运河的控制权,马汉提出的建立太平洋海洋帝国的目标得到迅速发展。

——摘编自(日)宫崎正胜《从航海图到世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述“大帆船贸易”兴盛的历史条件,并说明其对中国经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述19世纪末20世纪初美国实施太平洋战略的背景,指出这一战略的实质。

材料一 近代以来西方列强通过“战争、殖民、划分势力范围”等方式争夺利益和霸权,给亚非拉国家带来巨大的灾难。但20世纪90年代以来,世界局势急剧变化,尤其是面对国际经济金融安全、资源能源安全、粮食安全、网络信息安全、应对气候变化、打击恐怖主义、防范重大传染性疾病等全球治理问题,国际社会应对乏力。各国以“制度规则”协调关系和利益的方式演进,建立国际机制、遵守国际规则、追求国际正义成为多数国家的共识,“全球治理体制变革因而正处在历史转折点上”。

材料二 面对全球治理失灵,中国政府强调要加强全球治理、推进全球治理体制变革不仅事关应对各种全球性挑战,而且事关给国际秩序和国际体系“定规则、定方向”。要抛弃过时的“冷战思维”,树立“共同、综合、合作、可持续”的新安全观,寻求而不是破坏共识,化解而不是制造矛盾,推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。要加强在重大全球性问题上的沟通和协调,为实现世界和平、稳定、繁荣提供更多“公共产品”,建立健全宏观经济政策协调机制,推动正面而非负面的“溢出效应”。“以平等为基础”,增加“新兴市场国家和发展中国家”代表性和发言权,确保各国“权利、机会、规则”平等;“以开放为导向”,不搞排他性安排,防止治理机制封闭化和规则碎片化:“以合作为动力”,全球性挑战需要全球性应对,合作是必然选择,各国要加强沟通和协调,共商规则,共建机制,共迎挑战:“以共享为目标”,不搞一家独大或者赢者通吃,寻求利益共享,实现共赢目标。

(1)根据材料并结合所学知识,概括并分析20世纪90年代以来全球治理失灵的背景。

(2)根据材料二概括中国政府提出的全球治理主张及其实质。

材料 阿富汗位于亚洲的中央,自古以来即成为东西方贸易、文化的重要通道和兵家必争之地。19世纪英国先后发动两次侵阿战争,迫使阿富汗沦为半殖民地。1919年,阿富汗在第三次英阿战争后获得独立。独立后的阿富汗政府推行中立外交,大力发展与在本地区没有殖民传统的德国、意大利及土耳其、伊朗等穆斯林邻国的关系。第二次世界大战中,阿富汗宣布中立,避免了英苏可能的入侵。1953 年阿富汗政府加强与苏联的关系,莫斯科向阿提供了至关重要的军事、经济援助和外交支持。美国等西方国家也因此加强了对阿的援助。1978年以前,奉行中立、不结盟政策的阿富汗与东西方同时保持着平衡的关系。

1978年,阿富汗人民民主党发动政变,建立亲苏政权,结束了中立外交的传统。但阿富汗人民将该政权视为非伊斯兰的苏联傀儡,开始了一场广泛的反政府武装斗争。1979年苏联入侵阿富汗之后,这场斗争又演变为一场空前规模的全民抗苏战争。1989年苏联撤军,阿富汗内部矛盾开始表面化,这些矛盾涉及意识形态、部落、民族、教派及领袖个人,国家陷入连年内战,并接纳了国际恐怖主义势力,阿富汗从此演变为对欧亚局势产生重大影响的国家。

——摘编自黄民兴《阿富汗问题的历史根源探析》

(1)根据材料并结合所学知识,指出1978年以前阿富汗长期奉行中立外交政策的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析1978年以后阿富汗放弃中立外交传统的影响及现代启示。