材料一 下表是中国历史上主要王朝的边疆治理情况

| 朝代 | 管理体系 | 边疆防御 | 民族政策 |

| 汉朝 | 设立郡县:设立属国,管理内徙边疆民族;设置专门机构进行管理。 | 以长城为主干,设置完善的由塞、障、亭、燧组成的瞭望、预警和防御为一体的边防体系。 | 和亲、武力征服、纳降、内徙、分化瓦解、派遣使者、屯田、册封官爵、羁縻统治等。 |

| 隋唐 | 确立羁縻府州制度;以边疆民族的首领为部督、刺史,并可以世袭;设立都护府,统于中央政府。 | 确立了军镇屯成制度,“兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇,而总之者曰道”。 | 采取过武力讨伐,但以怀柔、招抚为主,主要是和亲、册封、内徙,还有屯田、开辟互市贸易等。 |

| 元朝 | 设立宣政院;建立驿站制度。 | 部署了大量军队 | 屯田、册封、联姻、因俗而治等。 |

| 清朝 | 在中央设置理藩院;实行州县、八旗并存制;盟旗制;沿袭土司制度,后来进行“改土归流”。 | 西北设伊犁将军、东北设盛京、吉林、黑龙江将军、西南地区设办事大臣。 | 封爵、给俸、年班朝觊、联姻等。 |

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 中国历史上的中央王朝在长期的政治统治实践中不断地摸索和总结,形成并实施了恩威并用、和亲、羁縻、土司统治等民族政策,在一定的历史条件下稳定了国内的民族关系。近代以来,各民族在反帝反封建的斗争中,互相支持,使命运紧密联系在一起,尤其是在抗日战争中,中国共产党在对民族自决和民族区域自治两种政策的反复比较和权衡中,逐渐倾向于民族区域自治,同时,在个别地区进行的民族区域自治的试验取得的成效也强化了中国共产党人对民族区域自治的认识,并最终形成了民族区域自治的政策主张。新中国成立后,面对各民族长期相互杂居,形成的“大杂居、小聚居”的局面,民族共同体之间的关系已构成国内最重要的政治关系,民族区域自治制度作为解决中国民族问题的基本国策和基本制度被确定下来。

——摘编自周平《民族区域自治制度在中国的形成和演进》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代边疆治理的主要特点并说明其历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国实行民族区域自治制度的历史背景。综合上述材料,谈谈你对古代至当代民族关系演变的认识。

材料一 中国共产党成立后,就非常重视民族问题。1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》,其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙回民族的自治区,尊重蒙回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1947年5月1日,中国共产党建立了我国第一个省一级的内蒙古自治区。

——摘编自章开沅、朱英《中华人民共和国史》

材料二 中国边疆治理问题历来是党和国家关注的重要问题。党的十八大以来,我国提出了一系列治理边疆的新理论和新战略。党的十九大为我国新时代背景下的边疆治理提出了一系列新思路、新理念和新方式,为我国边疆治理体系和治理能力现代化,以及边疆地区的安全、稳定和发展提供了政治遵循。

——摘编自邢广程《新时代中国边疆治理的新思路》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明陕甘宁边区政府探索民族区域自治的背景和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新时代边疆治理的意义。

3 . 材料 1938年,中共中央六届六中全会提出建立广泛的抗日民族统一战线,推动国内各个党派和各个阶级与各个民族的联合。针对敌人已经进行并加紧对中国分裂活动,中国共产党强调要团结国内各民族,在共同对日原则下,实现各少数民族自己管理自己事务的权利,同时与汉族联合建过统一国家。中国共产党领导各抗日根据地,在少民族聚居区建立了许多不同级别的行政机构,使少数民族享有自己管理本民族事务的自治权利,取得了成功的效果。

1945年,中共七大肯定了各抗日根据地实行少数民族区域自治工作,提出要改吾国内少数民族待遇,允许各少数民族拥有自治的权利。1946年3月中央对内蒙古工作的见进一步指出应确定内蒙古自治政府是非独立政府,内蒙古自治区仍属于中国版图,并为中国民主联合政府一部分。随后,粉碎了敌对势力分裂内蒙古的阴谋,并于1947年5月成立了我国第一个省级民族自治政府。同时在陕甘宁、晋冀鲁等解放区也建立起一些县级以下民族自治区。

——摘编自孙懿《中国民族区域自治的历史过程》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中共中央早期民族区域自治制度探索的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明早期民族区域自治产生的历史影响。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一汉朝对周边民族的统治,设置与内地不同的边郡,以当地民族习惯分界,因俗而治;有的加封一些当地民族的首领为王、侯、郡长等。唐王朝明确提出“华夷无别”“华夷同重”原则,对周边各少数民族的领袖“示之以礼”。加强了对四方民族的优待、册封、和亲及以夷治夷政策的实施,并使羁縻府州县制度化,在形式上保留原有当地统治机构或“华官参加”,或实行“监管制”,使民族事务管理走上制度化。

——《中国民族区域自治的历史过程》

材料二国内各少数民族、内蒙古自治区和新疆“三区革命政府”参加了筹建新中国的中国人民政治协商会议第一届全体会议,共同表决通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定在中央与地方关系问题上,要“既利于国家统一,又利于因地制宜”;在民族关系问题上,各民族“一律平等”,“均有乎等的权利和义务”;在民族地方治理与施政问题上,“各少数民族聚居的地区,应实行民族区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关”。

——《我国民族区域自治的特色与功能》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代与汉代民族政策的差异。

(2)根据材料一、二,指出新中国推行民族区域自治制度的背景。并结合所学知识,谈谈民族问题对中国社会的影响。

材料一 20世纪90年代以来美欧关系的调整经历了一个复杂的过程。最初的几年是一个困难期:一方面,共同敌人的消失使得美欧联盟陷入危机,另一个方面,欧洲形势的不确定性又要求双方不能立刻分道扬镳。这一复杂形势促使美欧在为北约的前途寻找到解决方案之前继续保持总体上的合作,以便利用冷战胜利的有利局势,尽快将中东欧国家和前苏联共和国纳入西方轨道,确保欧洲大陆的稳定,同时促进西方文明对世界的整合,从而实现欧美国家的利益最大化。

——赵怀普《论冷战后美欧关系的调整》

材料二 1994年至2002年为中欧关系发展的战略转折阶段,中欧双方都为此做出了贡献,如政治上构筑重要的沟通渠道,经济上达成双边协定,不断增加合作的深度和广度。而2003年以来,中欧在双边关系和国际问题上出现愈来愈多的共识和共同利益,2004年几乎成为中国的“欧洲年”。2006年国务院总理温家宝出席第九次中欧领导人会晤,这是中欧关系中的重大转折。2023年,习近平指出“在当前动荡加剧的国际形势下,中欧关系具有战略意义和世界影响,关乎世界和平、稳定、繁荣。”

——《中欧关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析苏联解体后美欧同盟存在的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪90年代以来中国处理同欧洲国家关系的原则。

(3)根据材料并结合所学知识,说明20世纪90年代以来中、美处理同欧洲国家关系的根本区别。

材料 新中国成立后,伴随着文字改革任务的提出,少数民族文字工作开始受到重视。1950年7月到1952年7月,中央先后派出四个民族访问团,分别到西南、西北、中南,以及东北和内蒙古少数民族地区进行访问。经调查发现,除满、回、畲族等通用汉语文字外,有21个少数民族有自己的文字,其余的则没有。于是,中共中央开始着手设立从中央到地方的少数民族文字工作指导、组织机构,本着“自愿自择”的原则,帮助他们制定一种拼音文字或者选择现有的适用文字。作为中共实行民族平等政策的一项重要内容,少数民族文字的创制和改革在很多方面发挥了积极作用,但是在实行过程中,一些少数民族对于新创方案并不习惯,从而使新创文字方案半途而废.恢复了老文字。

——节选自王爱云《中共与少数民族文字的创制与改革》

(1)根据材料并结合所学知识,简析新中国初期少数民族文字改革的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国初期少数民族文字改革推行的特点。

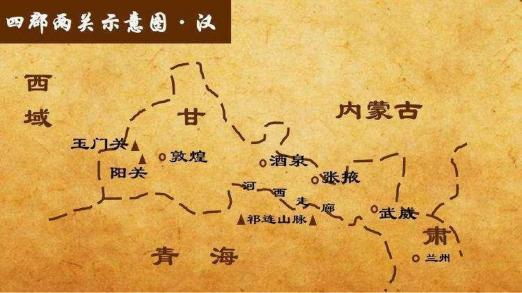

材料一 河西于汉武帝时始置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。其后四城城址虽间有改动,但最远不超过40里,可以说西汉中叶人士选择城市位置的知识和能力是相当高明的。自西汉初建四郡,历经隋唐而至于明代,河西在阻隔祁连山南和合黎山北游牧民族的交往,确如有关王朝所望,起过一定的作用。而丝绸之路的开辟和畅通,这几个城市也能绾毂其间,使往来无所阻碍。

——摘编自史念海《历史地理学十讲》第九讲“河西与敦煌”

材料二 在封建商品经济和对外弱势的双重冲击下,宋代社会问题层出不穷。“不抑兼并”的土地管理政策加剧贫富分化……在复杂的社会矛盾面前,宋代士大夫阶层“以天下为己任”,通过宗族建设、家风塑造、教化等主要手段,形成重德、至孝、诚信、修身的基层社会管理氛围,最终达到了巩固皇权、维护社会秩序的根本目的。

——摘编自韦玉潇《宋代社会管理及其对现代社会治理的启示》

材料三 国际社会普遍认为,全球治理体制变革正处在历史转折点上。国际力量对比发生深刻变化,新兴市场国家和一大批发展中国家快速发展,国际影响力不断增强,是近代以来国际力量对比中最具有革命性的变化。数百年来列强通过战争、殖民、划分势力范围等方式争夺利益和霸权逐步向各国以制度规则协调关系和利益方式演进。现在,世界上的事情越来越需要各国共同商量着办,建立国际机制、遵守国际规则、追求国际正义成为多数国家的共识。经济全球化的深入发展,把世界各国利益和命运更加紧密地联系在一起,形成了你中有我、我中有你的利益共同体。很多问题不再局限于一国内部,很多挑战也不再是一国之力所能应对,全球性挑战需要各国通力合作来应对。

——引自习近平《论坚持推动构建人类命运共同体》

(1)根据材料一,结合所学,分析汉武帝设立河西四郡对汉朝的影响。

(2)中国古代的基层治理以户籍管理与基层组织构建为基础。结合所学,扼要说明户籍管理与基层组织的共同任务。根据材料二,结合所学,简述宋代士大夫为强化基层社会治理所作的努力。

(3)根据材料三,概括全球治理体制变革正处在“历史转折点”的原因。结合所学,指出中共十八大以来中国积极参与和引领全球治理进程的主场外交实践。

材料一

唐朝建立之初,边疆民族问题虽然十分严重,但统治者忙于在中原地区恢复统治秩序,无暇顾及。至唐太宗时方着手处理,并于贞观四年出兵征讨威胁最大的东突厥,俘虏东突厥大首领,其降唐者十余万人。为妥善处理降服部落,在“怀柔远人,义在羁縻”等思想的影响下,唐太宗采纳了“全其部落,留居五原”的建议,于东突厥属地,按部置州、府。在这一制度下,封建中央王朝一方面将少数民族首领作为自己统治少数民族的代表,通过他们来管理少数民族;另一方面,又允许少数民族保留原有的社会组织形式,并在维护、服从、认同皇权一统的前提下,自主管理自己内部事务,从而满足了封建王朝中央和少数民族地方上层双方的现实要求。

——摘编自林拱鑫《唐朝羁縻府州初始时间探考》

材料二

民族区域自治制度是有中国特色的政治制度。中国是一个多元一体的民族国家,中国的历史发展与民族分布格局决定了解决中国民族问题的基本制度只能是民族区域自治制度,而不能是其他制度。正如江泽民在1992年中央民族工作会议上的讲话中所指出的:“这种制度把国家的集中统一与少数民族聚居地区的区域自治有机结合在一起,是完全适合我国国情的解决民族问题的基本制度,是我们党和各民族人民的一个伟大创举。”

——摘编自李安辉《民族区域自治制度的完善与政治文明的追求》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述唐代实行羁縻州府制度的时代背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐代羁縻州府制度与新中国民族区域自治制度的不同之处,并分析其原因。

材料一 清末资产阶级革命派中存在着狭隘的“民族建国主义”思想,将“驱除鞑虏,恢复中华”这一同盟会誓词理解为在“十八行省”范围内建国,而将东北三省以及许多少数民族聚居区域视为可有可无之地。当时南方的革命阵营卫包含一些立宪派、旧官你和温和革命派成员,他们大多数反对这种狭隘的民族观念。1907年,杨度在《中国新报》上发表文章,认为狭隘 的“民族建国主义”会导致国家分裂,以至迪到列强瓜分而亡国。此后,民族平等、团结的主张影响越来越大。1912年中华民国建立,民国历届政府和各政党领袖都大力捉倡民族平等,但多来现在理论阐述和宣传等方面,而较少应用于实践。

——摘编自《从“十八星旗”到“五色旗”》

材料二 新中国成立后,中华民族命运共同体的构建进入一个新的发展阶段,民族平等从理论层面进入到社会实践层面。中国共产党将“民族平等”的概念充分体现在不同时期的宪法和纲领性文件中,并指导着中国民族事务工作。为了全面贯彻民族平等政策,从1953年起,国家组织开展了大规模的民族识别考察工作。对民族成分和民族称呼混乱的状况进行了统一调整,至1979年,55个少数民族被正式确认公布。中共十八大以后,“中华民族命运共同体”作为一种新的民族利益观和价值观,创新地将“政治认同”“国家认同”和“民族认同”相结合,将中华民族命运共同体的构建提升到新的理论高度。

——摘编自何一民、刘杨《从“恢复中华”到“中华民族命运共同体”)

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括清末以来中国民族观念经历的变化,并分析变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明新中国成立以来民族工作的意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中华民族命运共同体的认识。

材料一 中华人民共和国成立初期,法国一直追随美国,对中国采取敌视、封锁政策。1954年日内瓦会议后,中法彼此接触,增加了解,中法关系得到较大发展。1958年戴高乐重新执政后,在外交领域积极推行谋求法国大国地位的独立自主外交政策,在欧洲和全球范围内组织与美苏两个超级大国相抗衡的第三力量,面对当时的国际形势,戴高乐逐渐意识到,要使法国在全球获得独立自主的大国地位,不能无视中国的存在。1957年和1963年,法国前总理富尔两次访问中国,加快了中法建交的进程。1964年1月27日中法正式建立大使级外交关系,震惊了世界。

-----摘编自李敏《中法建交始末》

材料二 法国是第一个与中国建立外交关系的西方大国,亦是第一个与中国建立全面伙伴关系的西方大国。1997年5月16日,江泽民主席与来访的法国总统希拉克共同签署了中法联合声明,决定两国建立面向二十一世纪的全面伙伴关系。该文件勾画了在新的国际形势下发展中法关系的总体框架,对两国在各个领域的长期合作具有重要意义。

----摘编自吴志成等《法国对华政策的历史演进:从戴高乐到萨科齐》

材料三 法国现任总统马克龙在2022年4月24日举行的法国总统选举第二轮投票中获胜,成为20年来首位胜选连任的法国总统。…“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”是中法建交的初心。中法、中欧也将继续加强对话、坚持合作,共同推动中法、中欧关系行稳致远,致力于各方自身发展,也为这个动荡变化的世界注入更多稳定性和确定性。

----摘编自新华国际时评《期待中法中欧合作行稳致远再上新台阶》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出法国对华政策的变化并分析原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中法建立全面伙伴关系的历史背景和意义。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你从中法关系发展的历史中得到的启示。