材料一

| 史料 | 出处 |

| 史料(一)赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、纯各二丈,布加五分之一。输绫、绢、纯者,兼调绵三两;输布者,麻三斤 | [后晋]刘昀《旧唐书》 |

| 史料(二)三品已上,大科绸绫及罗,其色紫,饰用玉。五品已上,小科绸绫及罗,其色朱,饰用金。六品已上,服丝布,杂小绫,交梭,双绸,其色黄……流外及庶人服绸、纯、布 |

材料二 到了明中叶,除江南之外,全国仅有山西潞安、四川成都等少数城市以及华北个别地区还保留着一些规模有限的丝织业。但它们在全国丝织品市场中的地位远不及江南。四川民间衣服所用丝织品尚多取之于江南,位于川西金沙江林区的建昌卫,因有大量木材输往江南,故“虽僻远万里,然苏杭新织种种文绮,吴中贵介未披而彼处先得”。时人张翰说:“虽秦晋燕周大贾,不远数千里而求罗绮缯币者,必走浙之东也。”

——摘编自李伯重《明清江南生丝与丝织品的国内外市场及其变化》

(1)指出材料一的两则史料在探究唐代丝织品用途方面的史料价值,并做出合理解释。(2)指出材料二中明代丝织品国内市场发展的表现,并结合所学知识分析其成因。

材料一 史料一 棉花最早的文字记载来自古希腊历史学家希罗多德。他记述了公元前500年左右印度河流域种棉花的情景:“那里还有一种长在野生树上的毛,这种毛比羊身上的毛还要美丽,质量还要好。印度人穿的衣服便是从这种树上得来的。”

史料二 在秘鲁,考古学家发掘出公元前2400多年前的棉织渔网。

史料三 考古学家在距今4000年前的埃及法老墓中发现了罕见的盛有棉籽的器皿,以及木乃伊身上缠绕的棉布彩带。

材料二 早在1000年前,亚洲、非洲和美洲的棉花织造业就已经是全球最大的织造业。在19世纪以前,亚洲一直是全球棉花产业的中心。

公元950年,在阿拉伯帝国统治下的欧洲,塞维利亚、科尔多瓦、格拉纳达、巴塞罗那和意大利诸城有了棉纺织业。

12世纪末,意大利北部开始形成一个重要的棉花产业中心。

15世纪,德意志南部也出现了棉花产业。

18世纪初期,在发展棉纺织工业的过程中,英国人开展大量的间谍行动,窃取印度高超的生产技术。

公元1200-1800年,棉纺织品的制造和消费在世界各地稳步扩大:从中国、日本再到欧洲、北美,棉纺织品成为主要纺织品。

19世纪,法国最主要的贸易商品属棉纺织类;1860年,原棉贸易占美国所有出口货物的60%;同时期,印度、埃及、巴西等同样依赖以棉花为主的种植园经济。

——以上材料均摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》等

(1)根据材料一的三则史料探究棉纺织业的历史,分别指出其史料价值并作出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述近代意义的“棉花帝国”形成的历程。

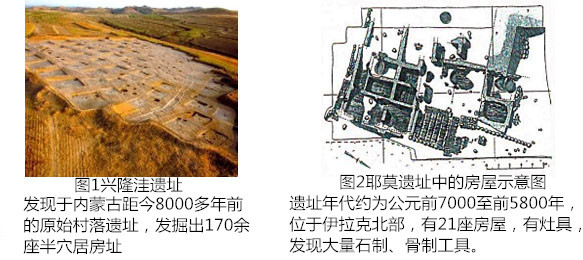

| A.说明村落最早出现在黄河流域 | B.佐证村落形成于旧石器时代 |

| C.印证早期人类定居村落的存在 | D.说明各地居住形式演变进程 |

| A.国家对疫病缺乏制度性的部署 | B.医务人员的疫病应对失范 |

| C.各级官员贪污救灾物资和钱财 | D.民间应对疫情的措施无效 |

材料一 小麦原产于西亚。中国关于麦类作物的文字记载,最早发现于商代甲骨文,其中还有专门围绕麦类作物种植和收获举行的祭祀活动。《周礼·天宫·疾医》:“(疾医)以五味、五谷、五药养其病。”郑玄注:“五谷,麻、黍、稷、麦、豆也”。史料表明,至少在春秋时代,位于北方的东周、晋、鲁、郑、陈等都有了小麦的种植,并出现了以小麦制作酒母的酿酒工艺。汉代小麦在人们主粮中的地位普遍提高,是中国北方农业发展史上一次具有划时代意义的变革。

——摘自田成方、周立刚《古代中国北方粮食种植的历史变迁》

材料二 1618年,小麦从英国传入弗吉尼亚殖民地。独立战争以后,中西部地区也开始种植小麦,这一时期酿酒业和畜牧业对小麦和其他谷物的需求量增加,是刺激小麦和谷物种植的主要原因。1870年后,美国政府先后制定多项法律,鼓励开发大平原。20世纪初,美国开始大规模普及拖拉机,早已建好的铁路网,把小麦等农作物源源不断地运往东西海岸,远销欧洲,击垮了欧洲的农业体系,导致欧洲社会极度不稳定。一战前后,受世界小麦价格上扬的利益驱使,大幅度开垦西部地区土地种植小麦。由于干旱和持续数十年的农业扩张,以及未有相关防止水土流失的措施,1930年前后出现了一场著名的“黑色风暴(沙尘暴)”,美国的生态以及农业受到了巨大影响。

——摘编自《美国社会历史百科全书》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用麦类作物的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国小麦广泛种植的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈对粮食生产的认识。

| A.经济价值是外来物种传播的重要推动因素 |

| B.经济发展促使产业结构发生变化 |

| C.人地矛盾的尖锐促进了多种农作物的种植 |

| D.传统的经营模式阻碍了物种交流 |

| A.九江水陆交通开始近代化 | B.近代城市化的半殖民地特征 |

| C.铁路运输价值远大于水运 | D.交通的变迁影响城市化进程 |

| A.传统医学的近代化趋向 | B.古代科技的实用性特征 |

| C.经世致用社会治学氛围 | D.传统医学记载失去价值 |