材料一 宋徽宗赵佶倡导“治病良法,仁政先务”,宋前期的中书门下和元丰改制后的三省六部作为中央最高政府机构,主要负责疫情的分析判断、政策制定、组织协调与文书下达,以及信息渠道的沟通与保障等。翰林医官院作为中央最高医疗兼行政管理机构,全面负责疫病流行期间派医、巡诊、赐药和救治病人等。尚书省和剂局负责制造各类药物。医学机构、临时医院和慈善机构,成为国家防疫取得成效的制度保障和关键所在。宋代地方政府有关医学的职能也有所扩大,防治疫病、推广医书、发展州县医学教育和打击巫术等成为地方官吏的重要职责之一。地方乡绅、医学家、僧人、道士和普通民众等社会民众力量,在宋代疫病防治体系中发挥了辅助性作用,尤其在自然灾害和疫病流行最为严重的广大乡村地区,地方乡绅、民间医学家和宗教人士等建立的救助机构,救济活动更为直接,效果也较为明显。

——韩毅研究员的《瘟疫来了:宋朝如何应对流行病》

材料二 19世纪前期英国公共卫生状况恶化的一个原因就是沿袭中世纪的地方政府管理模式与工业社会的要求相脱节。在19世纪之前,英国的公共卫生管理一直处于地方层面,由地方当局进行管理,受自由放任思想的影响,国家和中央不插手地方事务。在1835年立法中,中央政府已经感觉到有必要对地方政府结构进行重组以使他们能够应付“低层政治’的挑战,他们希望完善“二元政体“结构,以处理工业化和城市化带来的成堆难题。于是,通过公共卫生立法,英国在中央建立了专门的中央卫生机构。“到19世纪中期,“应该”这样试验性的规定渐渐出现在卫生立法中:1848年《公共卫生法案》的第10部分,在不卫生的地区赋予这个法案强制力,但是这个法案只包含权力,而不包含义务,在付诸实践时没有义务做任何事情。然而,1866年《卫生法案》的第49部分‘卫生立法的语法需要强制性语气的功效。”

——张丽丽《19世纪英国公共卫生立法研究》

(1)根据材料一、概括中国宋朝时期防疫制度特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与英国近代防疫制度的变化原因,与宋代相比有何不同,并结合上述材料分析中国古代、英国近代的防疫措施对今天世界防疫有何启发?

材料一 中国是一个历史悠久的文明古国,在漫长的历史长河中,疫病时有发生,疲满具有传播迅速、传染性强、传变较快、致死率高、易造成社会恐慌等特点。疫病传播的原因,殷商卜辞中商王自为鬼巫来驱除疫病之鬼,东汉末年张仲景的《伤求杂病论》将病人的发热症候皆称为伤寒的影响,隋代医学家果元方的《诸病源候论》对疫病传染的致病因子探索按近了细菌的发现。约成书于战国时期的《黄帝内经》明确将传染性病症称为“疫”和“病”;晋代医学家葛洪在《肘后备急方》中首次将“病气”作为传染病的病因和相互传染的特点,开后代温病学之先河。在疫病治疗上,葛洪创造性地提出用青蒿治疗疟疾,为后人战胜癌疾指明了方向。明末医学家吴又可《温疫论》已认识到传染病有空气传播和接触传播两条途径。

——摘编自王星光《中国古代对疫病的认识与防治》

材料二 古代医家和先民为抵御疫情、保护生命、减少损伤,积极应对,留下了丰富的经验和教训。《黄帝内经》就明确指出“圣人不治已病治未病,不治已乱治来乱”,主张培团自身“正气”,以抵抗“邪气”侵入。《黄帝内经》还提出“上工救其萌芽”的思想,就是要求早发现疫情苗头,及时防治,以免疫情扩大,难以遏制。《睡虎地秦墓竹简》记载道:“爱书:某里典甲诣里人士五(伍)丙,告曰:‘疑厉。’来诣。……令医丁诊之。”这说明秦朝已有严格的传染病疑似患者的报告制度,一旦发现就要及时报告并采取隔离措施。历代医家们还创制了许多防治疫病的药方药剂,如葛洪用柏芝散预防疫病,孙思邀研制出雄黄丸以避疫疾等都为疫病防治发挥了显著的效用。在郑州商城遗址发现有陶制的排水管道,在城内还发现多眼水井,这既可保证城市的饮用水卫生,也解决了城市的污水处理问题。

——摘编自王星光《中国古代的疫病探求与防治应对》

(1)依据材料一指出中国古代疫病的传播特点及古人对疫病的认识。(2)依据材料二并结合所学,概括中国古代对疫病的防治措施。

(3)依据以上材料并结合所学知识,概括张仲景等名医被后人尊敬的原因。

材料一 自明朝中期起,……由于农业多种经营方式的推广,很多地方的农业染上了商业色彩,农产品主要面向市场而并非自己消费,同时粮食商品化的趋势也日益明显。……许多重要商品的贸易,已不再局限于地方局部范围内的狭小市场,而是被长途贩运到很远的地方销售,乃至行销全国。……在国内贸易发展的基础上,海外贸易的需求日益强烈。欧洲在与中国的贸易中,无一例外地都处于贸易逆差之中。由于这种贸易以中国的丝绸为主角,因此被西方学者概括为“丝—银对流”。

——摘编自张帆《中国古代简史》、樊树志《国史十六讲》

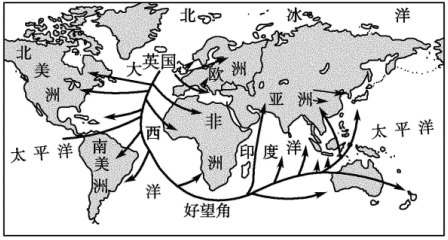

材料二

19世纪中叶世界贸易示意图

材料三 加入世界贸易组织,是党中央、国务院审时度势、高瞻远瞩作出的重大战略决策,是中国对外开放进入新阶段的重大标志,也是中国现代经济发展史上具有划时代意义的里程碑。这一战略决策的作出,充分体现了以江泽民为核心的党中央总搅全局、与时俱进的远见卓识和深化改革、扩大开放的坚定信心,充分展示了中国顺应经济全球化潮流、主动参与国际竞争与合作的积极姿态,必将对21世纪我国经济发展和社会进步产生重要而深远的影响。

——摘编自郭德宏、王海光、韩钢《中华人民共和国专题史稿》

(1)依据材料一,结合所学,指出明清时期商业贸易出现的新现象,并分析这些现象出现的原因。

(2)依据材料二,结合所学,概括19世纪中叶世界贸易格局的特点,并分析其原因。

(3)依据材料三,结合所学,指出21世纪中国对外开放战略,简述中国入世对我国经济发展和社会进步带来的重要而深远影响。

材料一 工业革命焕发 出的巨大生产力,不仅使英国走进了富裕的现代社会,而且对社会生活的诸多方面都产生了深刻影响。对妇女而言,工业革命使妇女以自由、独立的身份进入社会,发挥自己的作用,将以前从未离开过家庭的妇女从这狭小的天地中解脱了出来。工业革命从根本上提高了英国妇女的地位,为她们争取真正的男女平等奠定了坚如磐石的基础。英国妇女地位的实质性提高,是以她们作为个人直接参加广泛的社会劳动为前提的。大工业也扩大了女工的活动范围与社会圈子,锻炼了她们各方面的能力,增加了她们的阅历,开阔了她们的政治眼界,从而使她们大有收益。

——以上材料摘编自尹丽曼《论工业革命时期英国妇女的社会地位》

材料二 18 世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂首创原始的计时系统,即用打铃召集工人。根据韦奇伍德的指示,早晨5:45 打铃起床,准备,上班;8:30打铃吃早餐;9:00打铃.上班。如此循环,直到天黑看不见干活才打铃下班。整个工厂分为若干个车间....每个车间的工人只负责自己的事务和生产工序,所有工人均依据其从事不同工种分配在不同车间。共雇佣278名工..为监督工人守时,韦奇伍德还专门雇佣一名监工,工人进厂后,监工为工人分配任务,对那些准时上班者给予鼓励....对于那些超过预定时间的迟到者,则给予提醒,如果屡次迟到并累计到一定次数,将予以停发工资。

——刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

(1)根据材料一指出工业革命后英国妇女地位变化的表现,并结合所学知识简要分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括工厂制的特点。

材料一 西周青铜器铭文和当时的文献,称周王室所主持修筑的连通各地的交通干道为“周行”或“周道”。秦汉两朝都将发展交通作为主要行政任务之一,双辕车和独轮车得到推广。除利用战国时期原有道路外,秦朝还统一规划施工了直道,开拓出可以体现国家行政效率的南北大通道。秦汉交通的主要形式为以后两千年交通事业的发展奠定了基本格局。隋炀帝当政时代,以洛阳为中心的大运河全线建成。唐代大的都市往往商船四方荟萃,远帆云集。宋代造船业的设计能力和生产能力,都已经达到新的水平。元代的行政管理、军事调度、经济往来、文化交流,都以邮驿系统作为基本条件。宋元时期也是我国海上交通最为繁盛的历史阶段。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 近代中国,铁路和轮船的出现并非是社会经济自然发展的产物,轮船是资本主义列强强行引进的,在中国首先出现的也是外国轮船公司。铁路绝大部分靠借外债修筑,有相当部分控制权不在中国人手中。到1911年,新式交通工具的数量还很有限,相对于中国辽阔的土地及人口远远不成比例,分布也不尽合理。在经营管理以及其他方面,还受到诸多因素的制约。

——摘编自朱荫贵《近代交通运输与晚清商业的演变》

材料三 到本世纪中叶,(我国)全面建成现代化高质量国家综合立体交通网,拥有世界一流的交通基础设施体系…出行安全便捷舒适,物流高效经济可靠,实现“人享其行、物优其流”,全面建成交通强国,为全面建成社会主义现代化强国当好先行。

——摘编自中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》(2021年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国交通发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代中国新式交通工具推广缓慢的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明如何实现交通与社会的协调发展。

材料一 中国古代王朝的存在与繁荣或者建立在农业稳定发展的基础上,或者能够从外部获得稳定可靠的粮食供应,否则便会危机四伏。因此历代帝王都把发展农业生产,稳定粮食供给作为立国之本,从政策和法令上予以保证,制定基本的土地政策和赋税政策。中国古代农业生产力水平低下,遇到自然灾害,农业生产力就会受到极大破坏,因此,历代王朝都建立基本的社会救助和保障措施,使广大农民得到生产和生活资料的接济,度过危机,重新投入到农业生产中,这就是义仓和常平仓的设置。

——摘编自杨海民《中国古代粮食生产管理研究》

材料二 隋代的粮食仓储有了很大发展,据《隋书·食货志》记述:“开皇三年,朝廷以京师仓廪尚虚,议为水旱之备,于是诏于蒲、陕、虢、熊、伊、洛、郑、怀、邰、卫、汴、许、汝等水次十三州,置募运米丁。又于卫州置黎阳仓,洛州置河阳仓,陕州置常平仓,华州置广通仓,转相灌注。”炀帝时又在河南巩县东南原上置洛口仓,在洛阳北置加洛仓,这两个仓城共可储谷2600万石,足见隋代储积粮谷之多。从仓储形式上看,义仓的普遍兴建成为隋代仓储的一大特点。义仓的设置,对百姓确有好处,特别是设在乡间的义仓,不受州官控制,有灾时开仓较为方便,避免了官府赈给不及时的弊病。

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代政府保障农业生产的措施。(2)根据材料二、分析隋朝粮食仓储的特点。

材料一 11—13世纪,“城”在英格兰从“军事要塞”或“主教驻节地”变成了商品消费的中心和商品流通的集散地。人口不足2000人的小城镇数量达600个以上,占城镇总数的90%。首都伦敦是最大的中心城市,中心城镇以下是分布在众多领地上的大批的小集镇,它们是领主在其领地上运用私人法权所产生的结果。领主选定一个他认为合适的地点作为城址,先建造一些房屋、摊位、道路等设施,然后招徕商人和移民,并授予移民以“市民权”或给予“市民租佃”。这些城镇联结着散布在英格兰各地的难以数计的庄园和乡村,其数量超过了当时经济生活的实际需要。相邻的城镇极力阻断对方可以获取利益的规则和条件,破坏对方的商业环境。

——摘编自谢丰斋《私人法权的介入:中世纪英格兰的城镇化》

材料二 19世纪下半期,随着俄国大规模铁路修建,涌现出诸多新型城市,沿线的火车站点成为城市的重要景观,其周围商店、饭店和报亭众多,是货物集散地和文化交流中心。城市基础设施建设中,城市自治机关发挥领导者和组织者的作用。省城内街道以砖石铺砌为主,照明设施快速改善,1896年莫斯科发电站建成后大街上出现数百盏路灯。随着人口涌入城市,自治机关开始关注有轨电车建设,街道上还行驶着奔驰、菲亚特等外国品牌的汽车,通信建设则缩小了与西方现代城市间的差距。莫斯科、圣彼得堡等城市还兴建城市排水系统,一些城市设置了垃圾场。当时莫斯科等大城市中贫困人口住房问题尖锐,为此城市杜马建设大批廉租房,数量虽少,但仍解决了大量居民的居住问题。尽管俄国城市建设与西欧国家相比,有一定的滞后性,但所取得的成就是社会整体进步的标志。

——摘编自张广翔《19世纪末20世纪初俄国城市基础设施建设》

(1)根据材料一并结合所学,概括中世纪英格兰城镇的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学,指出俄国城市发展的进步之处,并分析其原因。

材料一 罗马在征服迦太基、希腊、埃及和近东之后,他们统治了大量的城市,其中很多拥有过辉煌的过往,有一些罗马城市是作为帝国控制体系的一部分而建立的。获得自治地位的城市,由皇帝授予其居民公民权和罗马特色的宪制。享受公民权的罗马公民有一定的地位和特权,包括参与市政管理、加入罗马军团或享受罗马法保护。宪制规定的内容包括:地方长官的选举、地方议会的运作,以及征税、征发当地劳动力和司法审判的程序。随着时间的推移,自治城市成为罗马帝国不可分割的组成部分。

——摘编自查尔斯·弗里曼《古代地中海文明》

材料二 中世纪西欧国家的国王会为封建主颁布特许状,在法律层面上承认城市的自治权利口特许状承认了城市内市民的身份自由,保障其人身安全、土地所有权与使用权并免除城市居民的封建赋税。明确城市享有一定的政治管理权,独立的司法审判权。西欧城市的特许状,不仅使中世纪的西欧诞生了许多新兴城市,也使中世纪的西欧走向了法制化的道路,促进了中世纪西欧城市的发展与封建社会的进步。

——摘编自杨婉嘉、王振霞《罗马帝国与中世纪西欧的自治城市比较研究》

(1)根据材料一,概括古罗马自治城市的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析古罗马和中世纪西欧城市自治的共同影响。

材料一 以西汉为例,全国1500多座城被分为首都,郡、国,县、侯国、道(设置于少数民族地区的县级政区)、邑(皇后、公主等的封邑)这三个等级,逐级管辖。如西汉的长安城面积约36平方公里,但城内的主要部分是宫殿,长乐宫、未央宫、桂宫合计约12.6平方公里,加上衙署、仓库、兵营、监狱等设施,最多只有三分之一的面积供百姓居住。首都以下的城市不需要那么大的宫殿,但作为地区性的行政中心,相应的衙署和其他行政、军事机构也会占较大面积,居民能享受到的设施很有限。

——摘编自葛剑雄《中国古代城市的形态与功能》

材料二 明清时期政治中心移至北京。明代北京城内有360行,南北货云集。北京而下全国较大的城市在明中叶已有55处,很多城市已不是“完全与政府的消费有连带关系”的政治中心了。清代有“天下四大聚”——北京、苏州、汉口、佛山和“四大名镇”——佛山镇、景德镇、汉口镇、朱仙镇之称。如苏州向来是丝织业的中心;佛山是冶铁业的中心;景德镇是制业中心。苏州枫桥是一个大粮食市场,湖州双林镇是一大丝市,上海郊区集镇上有专业的棉花市场。

——摘编自任继愈主编《中国古代商业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉城市的特点。

(2)根据材料二,指出明清时期城市发展出现的新变化,并结合所学知识分析明清城市发展对当时思想文化的影响。

材料一 1895年,浙江宁波绅商最先创办了对外海商轮局和永安商轮局,得以航行沿海和内河。此后,福建、广东、广西、上海、山东、天津、吉林、湖北、湖南,以及苏州、杭州、镇江等地商轮公司或轮船局相继开办。据统计,1895~1900年间,各地先后开业的小轮船运输业约100家,加上原来的一些商轮企业,除去中途停业者外,到1900 年继续营业的约有80家,轮船约有440艘,总吨数约10 000吨。如果连同招商局和挂洋旗的华商轮船一并计算,中国所有的轮船航运业估计达480艘,总吨数约7万吨。1901~1911 年,先后创办的大中型轮船企业46个,到宣统三年底能够继续运营的有31个,这是一个跨越性的进步。这11年间新创内河轮船企业合计达405家,资本总额580多万元,轮船630余艘,加。上原有企业的扩充,除去中途停闭者,到宣统三年共有500余家企业,资本约800万元,拥有小轮船900多艘,这样就大致形成了遍及。上海、长江干支流,以及东南沿海和珠江流域的航运网络。

——摘编自刘凝凡《近代中国航运业之演进研究》

材料二 据2004年数据统计,我国现有港口1 460个,国际海运船队为3 700多万载重吨,位列世界第五位。2002 年全国港口集装箱吞吐量达到3 700万标准箱,年增长35%。为适应集装箱快速发展的需要,政府重点加强了沿海主要港口集装箱码头的建设,上海、宁波、深圳等都在兴建大型深水集装箱专用泊位,尤其是加快建设。上海国际航运中心,建设洋山深水港区工程和长江深水航道治理工程。2002 年底,我国已与66 个国家签订了政府间海运及河运协定批准设立外商独资船务公司和集装箱运输服务公司及其分支机构120多家,70多家境外航商在我国港口开辟了集装箱国际班轮航线。2004 年1月1日起施行的《港口法》,是我国第一部对港口事业进行全面、系统规范的法律,《中华人民共和国国际海运条例》自实施以来进一步规范了我国国际海上运输活动。我国鼓励国内港口及航运企业发挥自身优势用现代物流改造传统运输业,拓展我国海运业的发展空间。

——摘编自苏新刚《新世纪中国航运业的新发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括甲午中日战争后中国航运业发展的特点,并分析其发展的原囚。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出21世纪初我国航运业发展的主要表现。综合上述材料,简要说明推动21世纪中国航运业发展的策略。