| 年份 | 事件 |

| 1611年 | 在爪哇岛的雅加达建立起商馆 |

| 1623年 | 将当时世界上唯一的丁香产地安汶岛和肉豆蔻产地班达群岛收入囊中 |

| 17世纪末 | 控制了苏门答腊各个胡椒港口 |

| A.推动欧亚之间食物物种的交流 | B.使荷兰人控制了亚欧商路 |

| C.使得香料日益成为大众消费品 | D.推动了“三角贸易”的兴起 |

| 年代 | 各种机器和工具(A) | 农机(B) | B/A(%) |

| 1912-1916 | 15956 | 118 | 0.74 |

| 1917-1921 | 39.269 | 798 | 2.03 |

| 1922-1926 | 43074 | 390 | 0.91 |

| 1927-1931 | 55192 | 998 | 1.81 |

| A.中国农业机械化水平较高 | B.农民的购买力明显提高 |

| C.农业领域近代化发展情况 | D.小农经济受到严重冲击 |

史料一 55个国家和地区的1.35亿人经历了严重粮食不安全(粮食安全阶段综合分类IPC/CH第3阶段或以上)。此外55个粮食危机国家中,7500万儿童发育不良,1700万儿童消瘦。1.35亿人口中,超过一半(7300万)生活在非洲;4300万生活在中东和亚洲;1850万人生活在拉丁美洲和加勒比地区。其主要驱动因素是:冲突(导致7700万人严重粮食不安全状况的关键因素)、极端天气(3400万人)和经济动荡(2400万人)。

——摘编自《2020年全球粮食危机报告》

史料二 先进储粮科技的广泛应用,使中央储备粮更加优质、绿色、安全。截至目前,中央储备粮科技覆盖率达到95%以上。最新普查结果显示,中央储备粮宜存率达到100%,综合损耗率全面控制在1%以内,确保了储粮数量与质量。

——摘编自《粮食安全看得见管得好》(《经济日报》,记者:刘慧)

【探究】(1)根据史料一、说明当今世界在粮食供给上还存在哪些严重问题。

(2)史料二反映了我国为保证粮食安全采取了哪些措施?

| A.手工工场的发展 | B.工厂制度的确立 |

| C.垄断组织的形成 | D.资本主义的兴起 |

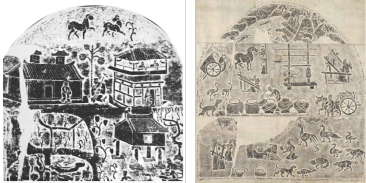

| A.小农经济的盛行 | B.精耕细作的发展 |

| C.官营经济的运作 | D.田庄经济的概貌 |

| A.海外贸易繁盛 | B.基层市场活跃 | C.长途贩运兴起 | D.商人群体形成 |

| A.玉米在欧洲的种植和推广 | B.欧洲人把玉米当成了主食 |

| C.科学家对美洲的兴趣大增 | D.欧洲与美洲物种交流频繁 |

| A.河西走廊的行政设置 | B.汉代的对外交往 |

| C.丝绸之路的贸易往来 | D.长安的坊市制度 |

材料一 自19世纪后半期起,美国就开始在各州投资兴建专门的农业试验站,到了19世纪末期,美国从联邦中央政府到最基本的县一级政府都成立了农业科研机构。此外,还有许多其他私营农业技术研究团体或机构。各级部门经常举行各种学术会议,讨论方法、交流经验、推广成果,将新的科研技术尽快转化为实际生产力。在第二次科技革命的推动下,美国农业科技研发和推广的脚步进一步加快,到1910年,美国已陆续研发出各种较为先进和复杂的农业机械,向农业基本机械化时期迈进。

——摘编自刘鹏《浅析19世纪美国农业科技研发体系的构建与影响》

材料二 2008年以来,全球性粮食问题愈演愈烈,受地球自身规律,全球气候变化异常,自然灾害频发等因素影响粮食生产量下降。发展中国家追求经济的高速发展,强调工业化,忽视了农业发展。发达国家出于国家安全因素考虑对本国农业实行保护补贴政策,农产品生产过剩,因而实施鼓励出口政策,摧毁了发展中国家的粮食生产后影响了全球粮食的正常生产。经济发展和人民生活水平的提高又使粮食需求量增加;由于能源的紧张,越来越多的粮食被用来转化成新型生物能源……中国必须立足自我,加强粮食安全建设,解决好自身的基本粮食需求;在全球性粮食危机中维护自身的国家利益,加强与各国的粮食合作,推动危机的解决,促进和谐世界的建设。

——摘编自华凌志《全球性粮食危机与中国的应对》

(1)根据材料一,结合所学,概述19世纪后半期美国现代农业发展的原因。(2)据材料二说明全球粮食危机出现的时代背景,并根据材料,简析当代中国政府应对“全球粮食危机”的创新之处。

材料一 马铃薯起源于南美洲安第斯山,迄今已有7000年的栽培史。印第安人为它的驯化、人工栽培、耕作模式、育种、储藏、加工、食用等做出了决定性的贡献。16世纪30年代,西班牙殖民者“发现”了马铃薯,50年代他们将薯块传入西欧,70年代初开始在西欧零星种植,马铃薯传入欧洲慢慢传开后,除了爱尔兰和西班牙,在各国主要种植在庭院,供观赏和植物学家药学家收藏和研究。18世纪因各种原因引起的灾荒和饥馑促使土豆在欧陆国家作为救荒作物大大普及。法国医生和药师帕门梯耶尔从18世纪60年代起,就致力于马铃薯的推广和普及,于1774年出版了《马铃薯的化学检测》一书,书中详细深入地分析检测介绍了马铃薯含的丰富营养成分和可以辅助治疗的各种疾病。到18世纪末期,马铃薯成为在欧洲大部分地区的主要食物。

——摘编自张箭《马铃薯的主粮化进程》

材料二 马铃薯的种植、传播以及现代马铃薯产业的发展都表明,在一定的社会经济条件下,科学技术是做大做强马铃薯产业的根本动力。马铃薯的产量高低和品质好坏在种薯,而种薯的培育靠科技;马铃薯深加工程度和马铃薯产业链的延伸也在很大程度上取决于马铃薯产品研制水平。以美国为例,各种食品研究机构和马铃薯加工厂商,对马铃薯食品的口味和脂肪含量的最佳配比进行实验,在保证美味的同时减少脂肪含量,研制出很多顺应人们健康饮食的马铃薯食品,推动了马铃薯的深加工。

——摘编自楚雪《从“洋芋”到“土豆”的文化——马铃薯跨文化传播现象研究》

(1)根据材料一并结合所学,评述新航路开辟后物种交流的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,围绕“科学技术是做大做强马铃薯产业的根本动力”,加以阐述。(要求:史论结合,表述清晰。)