材料一 1531年,最早的一家商品交易所在安特卫普开业。此后,阿姆斯特丹出现了粮食交易所,伦敦办起了综合交易所。16世纪,威尼斯和热那亚的商人创立了银行,为从事国际贸易的商人提供资金和信用。1694年,经英国国王特许,英格兰银行创立。17世纪后,伦敦的证券交易所成为国际证券交易的中心。1852年,世界第一家百货公司在法国巴黎开业。1892年,德国出现有限责任公司。后来,这种企业组织形式相继为英国、法国、意大利、瑞士、卢森堡和比利时等国所采用。……这些公司在世界各地经营垄断贸易,进行殖民掠夺,对西欧资本原始积累发挥了重要作用。

——摘编自普通高中教科书《历史选择性必修2·经济与社会生活》

材料二 在东印度公司成立前,荷兰在遥远的亚洲陆续建立了14家贸易公司。这些公司彼此竞争,导致货物在当地的收购价格高涨,在欧洲的贩卖价格却下滑。而且,还面临英国、葡萄牙、西班牙的武力干涉和激烈竞争。1602年3月,在议会议长的斡旋下,这些公司整合成了荷兰联合东印度公司。公司获得了荷兰议会东起好望角、西至南美洲南端的所有区域的垄断贸易执照。公司不但可以执法、签署协定、对外谈判,还可以在海外发动战争。公司⋯⋯任命印度群岛等殖民地的总督,也任命这些殖民地的雇员、公务员、军官和法官,但这些任命需要经过三级会议总会的批准。

—摘编自彭兴庭《资本500年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新航路开辟后欧洲近代商业经营方式的新变化。(2)根据材料二并结合所学知识,概括荷兰建立东印度公司的背景并分析其在近代历史上所扮演的角色。

材料一 随着商品经济的发展,公路已经不能满足大批量运输的需要。煤、铁,矿石、陶瓷器皿等,很难靠车马运行。1761年开凿的第一条内陆运河布里奇沃特运河,从沃斯利到曼彻斯特,由布里奇沃特公爵投资建设,直接目的是把他领地上的煤运送到工业区。它开创了由议会授权,私人开凿人工运河的先例,丰厚利润的“示范效应”刺激起第一次投资高潮,一大批运河法案如雨后春笋般纷纷涌现,船闸和运河隧道出现解决了穿越高地的挑战,而横跨峡谷的任务则交给高架运河渠来完成。1835年伯明翰—曼彻斯特运河的竣工通航,标志着英国运河系统的构建基本结束。运河连通了全国几乎所有的重要河流,对开通全国性市场起了重大作用。但运河由各地独自兴建经营,运河船闸尺寸缺乏统一的国家标准,运河之间缺乏协调,这些因素致使运河和河流运输系统支离破碎,效率低下,制约了一体化的发展后劲,随着铁路运输日渐兴起,大多数运河公司被市场淘汰。

——摘编自钱乘旦《英国通史》等

材料二 王朝初期的治水需要巨大的投资,只能是国家机器提供。在恢复重建阶段后,国家管理作用的一个主要方面,就是委派官员协调水利利益之间的冲突。明清两代由政府拨银维修桂柳古运河上的各种水利设施至少有8次。官员,地方乡绅、平民百姓作为水利共同体,在由国家搭建的大框架下,共同对水利事务进行管理。康熙年间河道总督靳辅采取“黄运分立"”"避黄济运”方针,在明代开凿直河,痂河的基础上,另开中河,这一举措最终完善了大运河体系,奠定了康乾盛世的经济基础。每年运河往来漕运船只,除装载正耗粮米外,还可附带一定数量的免税土产货物。

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明中河与布里奇沃特运河通航的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述明清时期中英运河治理的不同之处。

材料 在某种意义上,16世纪中叶到17世纪中叶可称为“白银世纪”。17世纪末以后,葡萄牙在其属地巴西开始大量开采黄金,英国抓住了机遇,与葡萄牙政府签订了《梅修因条约》,葡萄牙向英国出口葡萄酒,英则向葡及其殖民地出口制造业商品,此后两国又签订一系列补充条约。但是,葡对英的贸易总是呈现逆差,为了平衡贸易赤字,葡动用从巴西运回的黄金,把它们不断地送到英商手中,于是巴西黄金经过葡萄牙这个漏斗,大量地流入英国国库。“1700年从巴西流入葡萄牙的黄金为35万英镑,1760年时已高达220万英镑……从18世纪30年代起,葡属巴西的所有黄金、钻石的收入中用来贴补葡与英之间贸易赤字的价值数额在100万至200万英镑之间”。

有人估计,18世纪巴西出产的1000多吨黄金中,有90%被运至葡萄牙,其中有60%,即500多吨又被运至英国。大量黄金被运至英国,为英国货币稳定、金融信贷等方面提供了可靠的保证。18世纪,英国成为西欧黄金中心区,西欧商人资本,特别是荷兰商人资本,在荷兰丧失经济优势后,以购买英国国债的形式大量流入英国。1737年,荷兰人拥有1000万英镑的英国国债,相当于英国全部国债的1/5。1762年,荷兰人拥有1/4的英国国债,高达1200万英镑。

——摘编自罗翠芳《16—18世纪商人资本在西欧国际流动的原因探析》

(1)根据材料并结合所学知识,分析18世纪商人资本在西欧国际流动的原因及影响。(2)根据材料并结合所学知识,指出18世纪英国货币稳定的有利条件。

材料一 美国医疗费用高昂,是世界上唯一没有建立全民医疗体系的发达国家,美国有近5000万人没有医疗保险,约占总人口的19%。全球金融危机导致美国经济大萧条,越来越多的人无法承担高昂的医保费用。由于患者对医疗服务满意度较低,大部分美国民众认为医疗保健应该进行改革,政府也因医保支出比重过高而积极倡导医改。美国要求个人或企业雇主必须为雇员购买医疗保险。同时建立以国家为基础的美国健康福利计划,将未包括在政府医疗保障计划覆盖范围的人群及未购买商业医疗保险的雇员纳入该计划。美国还从国外进口廉价药物,打破医药垄断地位,以保证居民能买到平价药。鼓励将医保付费与服务质量相挂钩,对高质量医疗服务机构子以奖励。从2011年开始实施增税措施,增税对象为收入在25万美元以上的个人或夫妇,用于支持医疗保险改革。同时,采取提高效率、降低医疗成本的方式,将所节约部分资金用于医疗改革。

——摘编自应丽《美国“新医改”评析》

材料二 2009年以来的新一轮医改,可以说是改革开放以来举足轻重的改革事件之一。近年来,随着医改的推进,政府卫生支出所占比例稳步上升。改革开放以来,卫生领域市场机制的引入也为医疗卫生机构和医学的发展注入了活力。2018年,我国千人口执业(助理)医师数、千人口注册护士数、千人口医疗机构床位数三项卫生资源核心指标相比2006年均有大幅增长。计划经济时期,我国卫生医疗服务的主体是国有制的医院、集体所有制卫生院等机构。1980年开始,我国逐步开始放开社会办医。到2017年,非公立医疗卫生机构床位数占比达26.34%,呈稳步上升之态。2006—2018年,医疗机构诊疗量大幅增加,入院患者数量增幅达200%以上,增长更为迅速。2010年我国人均预期寿命为74.83岁,2018年已增长至77岁;主要健康指标优于中高收入国家的平均水平,得到世界关注。

——摘编自王虎峰《中国医改10年历程回顾与未来展望》

(1)根据材料一,指出美国进行医疗改革的原因,并概括美国医疗改革采取的主要措施。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国医疗改革取得的成效。

(3)综合以上材料,请你谈谈对医疗改革的认识。

材料一 1927—1937年,住在城市中的武汉民众的境遇和条件千差万别。交通工具新旧并存,不仅给民众出行提供了多种选择,更拓展了人们都市生活的时空观念。传统的泡茶馆、西来的跑马和电影则是市民奔波生计之余的消遣和休闲。此时,武汉城市社会生活呈现出一种现代性品格,但在日常生活领域,对于传统的固守依然存在。社会转型的力量将现代和传统交织在一起,构成了近代武汉社会生活的画面。

——摘编自胡俊修等《近代武汉城市社会生活的现代性品格和传统性固守(1927—1937)》

材料二 1934年,毛泽东主要从支持和赢得革命战争的视角来思考党内、苏维埃政府如何关心群众生活的问题。毛泽东把建立具有集体经济性质的合作社作为制度前提,通过建立新的金融制度、开展反剥削的商业斗争和开办专业技术学校,全面关心群众生活,解决劳动力和耕牛缺乏的问题,以满足广大人民群众对工业品的需要,此外还向群众教授手工艺术和工业技术。

——摘编自严九发《中央苏区时期毛泽东关于关心群众生活的重要论述及实践探析》

材料三 土地革命时期,为了切实保障中央苏区农民的生活,党中央和苏维埃政府摧毁封建土地所有制,给农民提供生产资料,确立农民土地所有制;拓宽收入渠道,提高农民生活水平,恢复市场,保护私营工商业发展;成立中央苏区革命互济总会,开展社会救济,消除农民的后顾之忧。

——摘编自高汝伟《论中央苏区保障农民生活的政策与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪二三十年代武汉社会生活的特点。(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析土地革命时期苏维埃政府支持改善民众生活的原因及其影响。

贸易霸权之路

20世纪上半期,经历了来自国内和国外的压力与调整后,美国通过签署法案或协定的方式,完成了自身从贸易实力的积累到贸易权力的生成、再到贸易霸权的转变。

| 阶段 | 法案 | 措施 | 简介 |

| 第一阶段 | 1913年《安德伍德-西蒙斯关税法案》 | 大幅下调关税 | 当时欧洲各国对那些既非自己殖民地范围内,又未与自己签署贸易协定的国家,普遍施行高贸易壁垒的政策。美国在1913年仍只满足于对西半球的统治权,常因此原因遭受贸易歧视,主动给予他国贸易优惠,借以换取他国对自己的平等待遇。 |

| 第二阶段 | 1930年《霍利-斯穆特关税法案》 | 大幅调高关税税率 | 该法案影响了世界上其他主要经济体贸易政策中关于市场开放程度的倾向性,这种影响力产生作用的基础在于战前贸易秩序的破坏。 |

| 1934年《互惠贸易协定法案》 | 下调进口关税 | 美国贸易从此摆脱了浓重的国内政治色彩,成为在国际上维护国家利益的工具。 | |

| 第三阶段 | 1947年《关税及贸易总协定》 | 削减关税和其它贸易壁垒 | 以美国为主的战后经济秩序重建者支撑起一个由更多国家组成的更低贸易壁垒的多边协定。 |

——摘编自张馨《美国对外贸易背后的霸权逻辑》

结合所学知识,对美国的“贸易霸权之路”加以解读。材料一 随着两宋城市的发展,一方面城市工商业发达,市井文化日趋繁荣;另一方面延续自南北朝隋唐而来的士人城居之风使得文人士大夫居城者明显增多。由此,士庶之间、清雅文化与市俗文化之间呈现相互对立、相互渗透的关系,这构成两宋城市文化的基本格局。由于士大夫拥有核心政治资源,掌握着文化霸权的仍然是官而非商,市民阶层处在士人阶层之下,属于没有任何政治权利的臣民。 由于文化强势之最终仍有赖于政治资源,还衍生出不同行政级别的城市在文化地位上产生相应层级差别的有趣现象。两宋城市文化发展,承续并巩固了唐代以来,文化资源集中于城市所带给专制国家在文化上前所未有的控制权,并从各方面影响着村落世界。

—摘编自包伟民《两宋“城市文化”新论》

材料二 11世纪欧洲城市开始兴起,城市居民以移民和原住民为主,二者是以城市特许状为纽带确立的共同体。城市特许状是城市居民通过种种争取自治权的斗争,从封建主手中得的契约,这意味着共同体的事由全体成员做主。12世纪,由于城市管理需要,罗马法在欧洲复兴;中世纪晚期,市民阶级形成,进一步推动了城市市民政治文化的生成,孕育了现代国家的雏形。特许状是一纸契约,赋予城市居民共同享有在本城经营工商业的权利,随着城市商品经济的发展,货币、市场意识等新的经济理念在城市诞生,现代会计、金融、公司制度等近代经济文化在中世纪城市得到初步发展。这促进了16世纪欧洲文明的凝聚成型。

——摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古中国和中世纪欧洲城市文化的不同之处。(2)根据材料并结合所学知识,说明造成古代中国和中世纪欧洲城市文化差异的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对文化多样性的理解。

材料一 15世纪末16世纪初期,一方面由于日本入华朝贡的使节不断生事,另一方面,日本国内政局出现极大动荡,导致贸易秩序混乱。1548年明朝政府拒绝了日本使者进行贸易的请求。日本商人只有退而求其次,绕道东南亚。与此时把持东南亚贸易的葡萄牙商人进行贸易以获得来自中国的生丝。同时葡萄牙占据了中国的澳门,由于澳门背靠中国大陆,所以获得中国的生丝和丝制品十分容易。而葡萄牙人正是靠着向马六甲、印度果阿和日本出售生丝,赚取白银,成为日本的重要贸易伙伴之一。葡萄牙人在中国和日本之间来回奔波就是想获得日本的白银,几乎每年都能获得60万两左右的白银。这批数目巨大的白银使葡萄牙商人们在中国市场上如鱼得水。他们用白银和中国人交易瓷器、茶叶、生丝、黄金等价值连城的货物。

——摘编自赵文红《17世纪上半叶欧洲殖民者与东南亚的海上贸易》

材料二 商业的发展,首推法兰德斯的安特卫普。它是当时欧洲最重要的商业和金融信贷业的中心。有不少满载美洲金银和商品的西班牙船首先在这里停泊,然后将货物转运欧洲各地。欧洲各国的出口商品也大都在这里集散。安特卫普的港口可同时停泊大小船只2000多艘。街上每日往来的外商达5000—6000人。各国的金融家、大商人在城内交易所大厦都设立了办事处,从事证券交易和投机买卖。安特卫普也是南部的经济重心。北部最大的城市是阿姆斯特丹,它的海运业和捕鱼业十分发达,拥有强大的海上舰队,同英国、波罗的海沿岸各国和俄国保持活跃的贸易关系,与西班牙的联系则比较少。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史》上卷

(1)依据材料一、分析葡萄牙、澳门与日本三方进行三角贸易的原因。(2)依据材料二、分析安特卫普能够成为商业中心的有利条件。

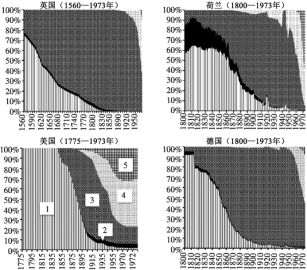

材料一 长时间段英荷美德四国一次能源消费结构趋势图

注:(1)各图案代表的能源种类以美国为准,即1为柴薪和木炭,2为水力和风力,3为煤炭,4为石油,5为天然气;(2)为便于统计,美国的风力和水力一类只包括水电部分;(3)相关数据按照1QuadrillionBTU=1055PJ的标准折算。

——摘编自裴广强《近代以来西方主要国家能源转型的历程考察——以英荷美德四国为中心》

材料二 一战前,石油主要是用来提炼煤油,其战略价值还未彻底开发出来。这一时期美国政府还未形成正式的、规范的石油外交政策,其海外石油扩张的主体是标准石油公司,主要目标是争夺海外的石油市场。一战期间,美国政府为盟友提供了80%的石油,并开始采取更为积极的石油政策。一战后,出于对石油资源枯竭的担心,美国石油公司积极寻找并控制海外石油生产地,并寻求美国政府的帮助。1917年,威尔逊政府成立了一个由各大石油公司组成的石油战争服务委员会,该委员会的主要任务是协调国内石油生产,确保石油供应,满足盟国的石油需求。这是石油公司们第一次明确地与美国政府合作。从此美国政府石油政策的重点由反垄断转变为相互合作,石油公司成为了美国政府进行石油外交的代表和助手。美国政府高举“门户开放”政策,积极引导、鼓励石油公司向海外进军,并为其提供外交支持。此后,控制石油、确保石油供应成为了美国外交政策的基石之一。

——摘编自贾少林《二战时期美国对拉丁美洲的石油外交政策》

(1)根据材料一,分析近代以来英、荷、美、德四国能源消费结构的变化,并结合所学知识,简析变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述20世纪上半叶美国政府石油政策的转变。

材料一 重庆市某中学历史班学生进行研究性学习活动——考察中国历史上的外来农作物。他们根据曹雨《中国食辣史》、蓝勇《中国川菜史》等著作收集整理了明清时期中国各地关于辣椒的部分早期记载。

| 名称 | 时间 | 地点 | 记载及出处 |

| 番椒 | 万历十九年(1591) | 浙江 | 《遵生八笺》:“番椒丛生白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观。” |

| 辣椒 | 万历四十二年(1614) | 山东 | 《群芳谱》:“番椒,亦名秦椒。白花,子如秃笔头,色红鲜可观,味甚辣。” |

| 辣茄 | 康熙三十三年(1694) | 浙江 | 《杭州府志》:“又有细长色纯丹,可为盆几之玩者,俗名辣茄,不可食。” |

| 海椒 | 康熙六十一年(1722) | 贵州 | 《思州府志》:“海椒,俗名辣火,土苗用以代盐。” |

| 辣椒 | 雍正十一年(1733) | 广西 | 《广西通志》:“每食烂饭,辣椒为盐。” |

| 秦椒 | 乾隆九年(1744) | 陕西 | 《直隶商州志》:“结角似牛角,生青熟红,籽白,味极辣。” |

| 黔椒 | 道光二十四年(1844) | 四川 | 《城口厅志》:“黔椒,其种出自黔省,俗名辣子,一名海椒……可面可食可淹以佐食。” |

材料二 史料记载川人“尚滋味,好辛香”,食茱萸与花椒、姜并列为川人喜好的“三香”。随着辣椒传入,四川当地风土气候成为适宜辣椒生长的沃土,辣椒很快被用于烹饪食材之列,造成了川菜以麻辣为突出味型,兼重各种辛香味型的特色。……自乾隆年间开始,辣椒就逐渐代替了食菜萸成为主要的调味品,到嘉庆年间,四川地区的许多方志中已有关于辣椒的记载。辣椒占地不多,不挑气候和土壤,收获期长达半年。光绪《南溪县乡土志》记载,辣椒“二月播子,四月移植”,“粪尤忌晨,初耨治,惟以水和溺注之”。辣椒具有温中下气、开胃消食、散寒除湿的作用,辣椒的火热、刺激能够盖掉劣质食材的味道,能够“下饭”。品种各异的辣椒通过干制、腌制、酱制等方式加工后,产生丰富多样的食用方法。清末徐心余《蜀游闻见录》记载,“昔先君在雅安厘次,见辣椒一项,每年运入滇省者,价值数十万” 。

——摘编自于帅《人口迁徙、环境适应与技术改良:辣椒在中国西南地区的传播》

(1)从材料一表格信息中能得出辣椒在中国种植传播的哪些推论?说明其理由。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析清代中期以来川渝地区食辣之风兴盛的原因。